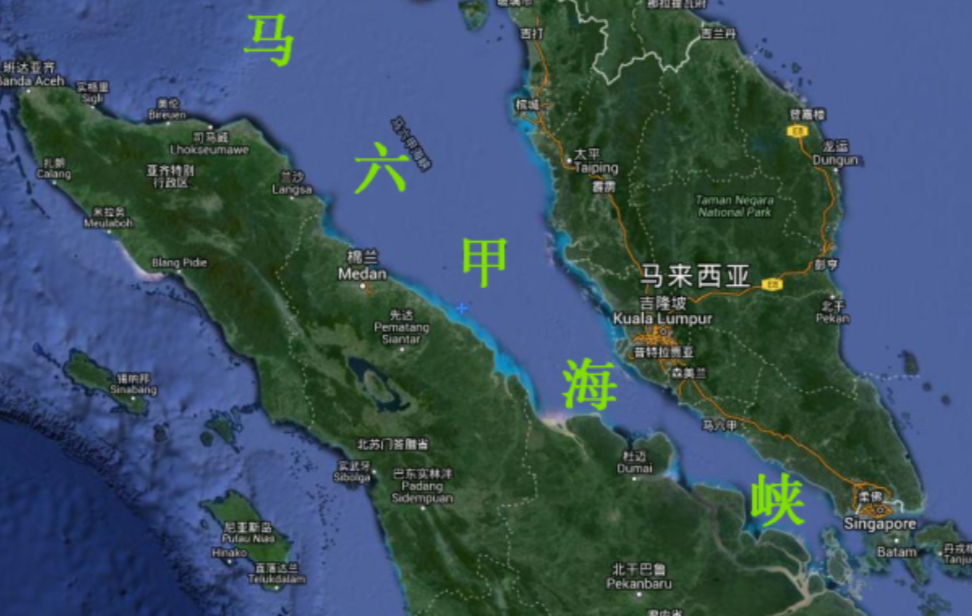

轰 6 能被外国人称为 “最危险的轰炸机”,可不是浪得虚名。 作为中国空军的核心战略轰炸机,它的作战能力早就不是单纯的 “扔炸弹” 那么简单,而是靠庞大数量、硬核区域威慑力和多用途作战平台的定位,在西太平洋和南海部署中发挥着不可替代的战略价值,妥妥的大国重器。 先说说它的 “数量优势”,轰 6 家族发展了这么多年,衍生出了轰 6K、轰 6N、轰 6J 等多个改进型号,总数在全球轰炸机里都名列前茅。 这么庞大的规模意味着啥?意味着能形成规模化作战集群,不管是常规打击还是战略威慑,都能形成 “饱和式” 压力。 而且这些型号不是简单的复制粘贴,每个型号都有专属定位 —— 轰 6K 是 “远程打击主力”,轰 6N 能空中加油、续航翻倍,轰 6J 则专门针对海上目标,分工明确、协同作战,不管是应对陆地纵深目标还是海上舰艇编队,都能有对应的机型顶上。 更关键的是它的 “区域威慑能力”,这也是外国人忌惮它的核心原因。 现代改进型的轰 6,早就摆脱了早期短航程、弱火力的短板,搭载长剑 - 20 巡航导弹后,射程轻松突破 2000 公里,再加上轰炸机本身的作战半径,打击范围能覆盖西太平洋大部分关键区域,甚至能触及第二岛链。 这意味着,任何在这个区域内的目标,都逃不过它的威慑,而且长剑 - 20 能携带常规弹头或核弹头,精度高、抗干扰能力强,一旦发射很难被拦截,这种 “看得见、打得到、拦不住” 的威慑力,比单纯的火力强度更让人胆寒。 再看它的 “多用途作战平台” 定位,轰 6 早就不是单一的轰炸机了,而是能适配多种弹药、执行多种任务的 “空中多面手”。 除了巡航导弹,它还能挂载反舰导弹、精确制导炸弹、无人机甚至高超音速武器,既能执行战略核威慑、远程精确打击任务,又能搞海上反舰、对地支援、侦察监视,简直是 “一机多用”。 比如针对南海的海上目标,轰 6J 能挂载鹰击 - 12 反舰导弹,这款导弹速度快、威力大,专门克制大型舰艇,一旦形成集群打击,就算是航母编队也得退避三舍; 而轰 6N 搭载高超音速武器后,还能实现 “防区外打击”,在敌人防空圈之外就能发起攻击,自身安全性大大提升,打击效率却一点没降。 在西太平洋和南海的部署中,轰 6 的战略价值更是体现得淋漓尽致。 西太平洋有众多岛链和海上通道,南海岛礁密布、航线密集,轰 6 的航程和打击范围刚好能覆盖这些关键区域,成为维护海洋权益的 “空中屏障”。 比如在南海巡逻时,轰 6 能对闯入的外国舰艇进行抵近威慑、侦察监视,一旦对方有异动,就能快速挂载弹药形成打击准备; 在西太平洋方向,它能配合航母编队、驱逐舰、核潜艇,构建起多层次的海空防御体系,让任何试图介入区域事务的势力都得掂量掂量后果。 而且轰 6 的改进升级一直没停过,航电系统、雷达系统、动力系统都在不断迭代。 现在的轰 6,早就不是靠飞行员目视瞄准的老古董了,而是搭载了先进的相控阵雷达、数据链系统,能实现 “千里之外精准打击”,还能和预警机、战斗机、舰艇进行实时数据互通,融入体系化作战。 比如在作战时,预警机发现目标后,直接把数据传给轰 6,轰 6 不用进入危险区域,就能在安全距离发射导弹,打完就撤,这种 “体系化协同作战” 的能力,让它的作战效率和生存能力都提升了一个档次。 可能有人会觉得,轰 6 是在老机型基础上改进的,不如美国 B-2、俄罗斯图 - 160 先进。但实际上,武器的厉害与否,关键看是否适配自身的战略需求。 中国的国防战略是 “区域拒止、战略威慑”,轰 6 的航程、火力、数量刚好能满足这个需求,而且成本相对可控,能大规模列装形成战斗力。 反观 B-2 虽然先进,但数量少、维护成本极高,很难形成规模化威慑;图 - 160 则更侧重全球打击,和中国的战略需求并不完全匹配。