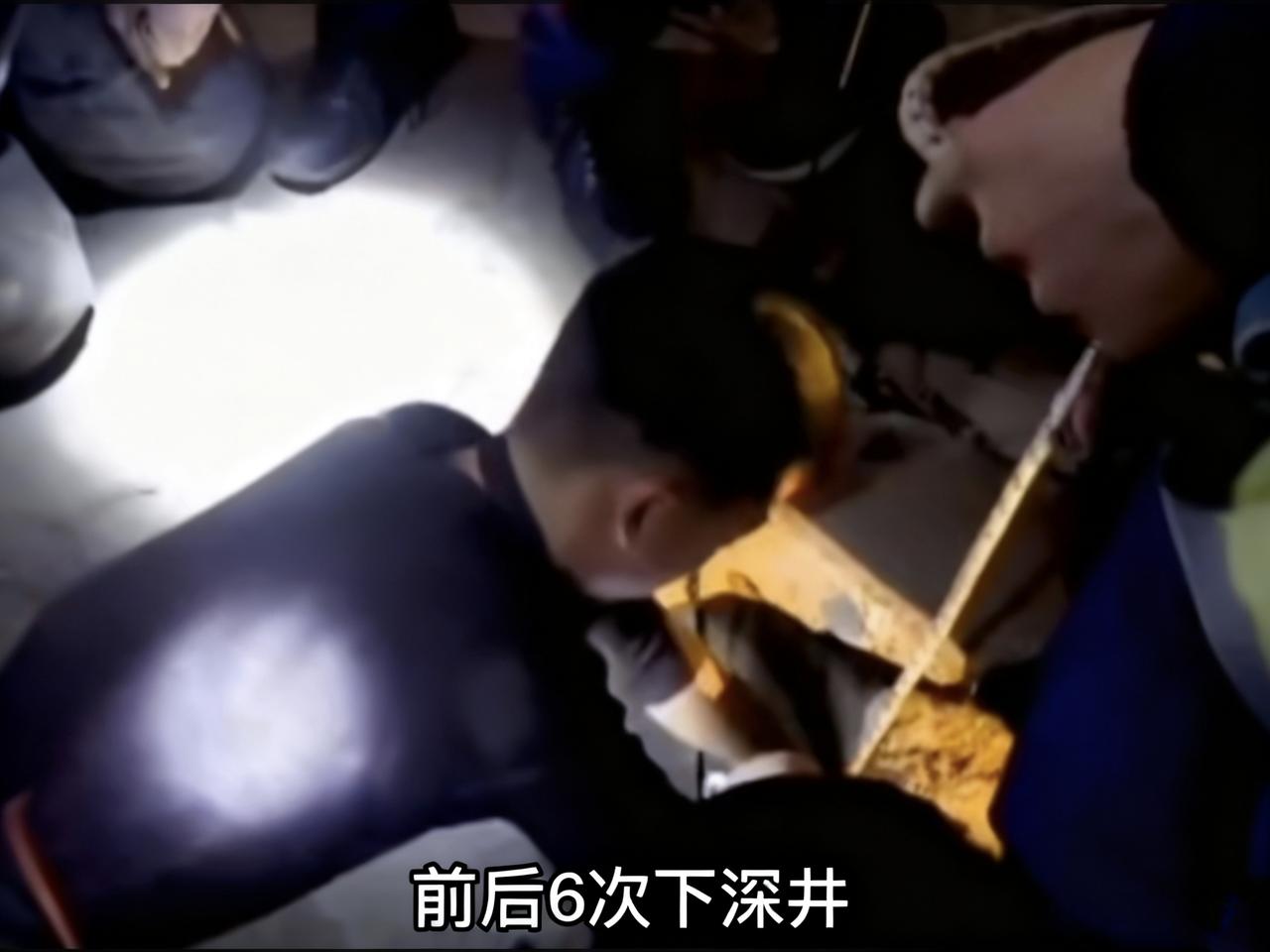

6次钻进30厘米井口20多米深井!14岁少年的生死救援:比勇敢更珍贵的,是人性深处的光。 2019年11月30日河南鹤壁市的冬夜,豫北大地寒星点点,一口20多米深的废弃机井里,3岁女童的哭声像针一样扎着每个人的心。井口仅30厘米宽,成年人束手无策,七台挖掘机轰鸣着连夜挖掘,却赶不上生命流逝的速度。谁也没想到,最终扛起这份生死嘱托的,是一个14岁的少年——王泯燃。 当救援陷入僵局,见此情况,救援队的王庆军,内心也十分着急。忽然,他一拍脑袋瓜,成年人下不去,那小孩子呢?他想到了自己的儿子(王泯燃),或许可以让他来试一试!父亲王庆军颤抖着拨通妻子的电话时,徐建英正哄着儿子准备入睡。“有个小妹妹掉井里了,只有你能救她”,简单一句话,让14岁的王泯燃立刻从床上弹起来。赶到现场时,寒风吹得他脸颊通红,看着井口围满的焦虑人群,听着井底微弱的啜泣,他没有丝毫犹豫:“我来!” 第一次下井,狭窄的井壁磨得皮肤生疼,黑暗中传来的哭声让他心慌。刚下到一半,安全绳突然晃动,他被紧急拉了上来,额头上渗着冷汗,手心全是泥。“我还能试!”没等众人反应,他已经重新系好绳子。第二次下井,他刻意放慢速度,却在接近井底时被凸起的石块卡住,挣扎中只能再次放弃。 母亲徐建英站在井口,眼泪在眼眶里打转,却始终没说一句“别去了”。她知道,儿子每多一次尝试,井底的孩子就多一分希望。第三次、第四次、第五次,王泯燃一次次钻进黑暗的井口,又一次次被拉上来。衣服被划破,身上添了新的伤痕,嘴唇冻得发紫,可他只是擦了擦脸上的泥土,喘口气就说:“再来一次,我能摸到她!” 现场的群众早已红了眼眶。那些之前主动脱衣量肩宽的汉子,此刻紧紧攥着拳头;消防员们一边指挥挖掘,一边盯着井口,生怕错过任何动静。赵先生瘫坐在地上,看着少年一次次挺身而出,嘴里反复念叨着“谢谢”,声音嘶哑到几乎听不清。 第六次下井,王泯燃调整了姿势,双手紧紧贴着井壁,一点点向下挪动。黑暗中,他能清晰听到自己的心跳和小女孩的哭声。“小妹妹,别怕,哥哥来了!”他轻声安抚着,终于在指尖触到了柔软的衣角。他小心翼翼地抱住女童,用尽力气把她护在怀里:“抓好哥哥,我们现在上去!” 井口的人群瞬间安静下来,所有人的目光都聚焦在缓缓上升的安全绳上。当王泯燃抱着女童出现在井口时,掌声、欢呼声和泪水交织在一起。此时的少年,头发凌乱,身上满是划痕和泥土,却笑得格外灿烂。被救的女童扑进父亲怀里,早已哭成了泪人,而赵先生抱着女儿,对着王泯燃深深鞠了一躬。 这个故事刷屏全网后,1000多万网友为少年点赞,人民日报评论道:“六次下井,不是鲁莽,而是最纯粹的善良与担当。”有人问王泯燃,难道不怕吗?他说:“怕,但我不能放弃。如果我不下去,小妹妹可能就危险了。” 其实,这个寒夜的救援,早已超越了简单的“勇敢”。王泯燃的六次坚持,是人性深处最本真的善良——在他人危难时,不计较风险,只想着“我能帮一把”;母亲徐建英的信任,是家庭教育最动人的模样——她没有教孩子退缩,而是让善良在孩子心中生根发芽;那些主动请缨的群众、连夜挖掘的消防员,是陌生人之间最温暖的守望相助——他们或许平凡,却在关键时刻,用微光汇聚成照亮黑暗的力量。 我们总在感慨,这个世界变得越来越浮躁,可王泯燃的故事告诉我们:人性的美好从未消失。在利益为先的时代,总有人愿意为陌生人挺身而出;在精致利己的潮流中,总有人坚守着最纯粹的善良。所谓英雄,从来不是天生的超人,而是像王泯燃这样,在关键时刻选择“再试一次”的普通人。 六次下井,每一次都是与恐惧的对抗,每一次都是对生命的敬畏。这个14岁少年用行动告诉我们:善良不是一种选择,而是刻在骨子里的本能;勇敢不是无所畏惧,而是明知危险,依然选择前行。在那个寒冷的冬夜,少年的身影照亮了黑暗,也唤醒了我们内心深处的柔软与担当。 多年后,当我们再次回望这个故事,依然会被深深打动。因为它让我们相信,无论世界如何变化,人性中的光永远不会熄灭。而这份光,正是支撑我们在困境中前行、在冷漠中坚守的力量。 你是否也被这份纯粹的善良触动?来评论区聊聊你的看法。深井救人 14岁男孩救人