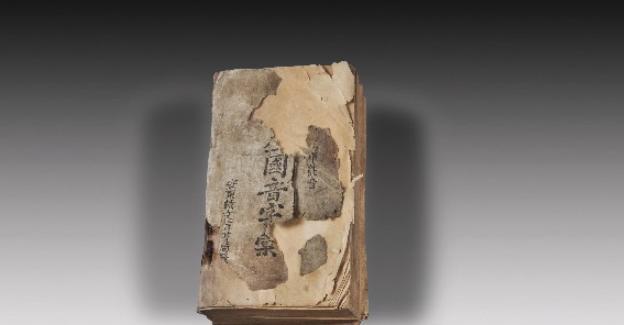

民国时期,真正的贵族子弟最后都穷困潦倒了,因为他们有一个观念:不谈钱,不碰钱! 袁克文晚年,已是民国末路,风流一世的“贵公子”,却连棺材钱都凑不齐。曾经的宴席满堂、三千玉碟,如今只剩破旧长衫和一纸挽联。人们都在问,民国那些响当当的贵族子弟,怎么就一个个活成了悲剧? 在于他们死守着一句话:不谈钱,不碰钱。这种观念,看似体面,实则是一场时代的碰壁。到底是坚守,还是钻牛角尖? 老北京胡同里,姑姥姥总说“忌三房”,厨房、下房、门房,贵族子弟绝不能去,哪怕锅里没米下锅,也绝不允许自己动手。她的家教,来自士大夫阶层的规矩,认定体力活就低人一等。 就算到了物价飞涨的年头,街坊邻居都在为一口饭奔波,姑姥姥依旧端坐,宁肯饿肚子,也不肯碰锅铲。她的坚持,像一张透明的墙,把自己和现实隔开。旁人眼里,这份固执有点可笑,实际是那套“读书人高人一等”的老观念在作祟。 鲁迅在《朝花夕拾》里,早就看穿了这股“虚架子”。旧式文人总爱把自己架在半空,仿佛不食人间烟火,嘴上不沾油盐,心里却盘算着自己的面子。 老一辈士大夫,科举考出来的身份,最怕被人说“掉价”。在这种氛围下,钱就变成了见不得人的东西,碰钱就等于承认自己“混不到头”。 她的前夫陈大个家族,照样把钱的事交给保姆管,男人们只管谈诗论文。到头来,家道中落,谁也不会理财,谁也不懂怎么过日子。旧贵族与钱的距离,远得像隔着两重门。有人说,他们怕的不是穷,而是身份掉下去。 说到“面子”,红楼梦里的史湘云最能说明,她连当票都不认识,出门遇事一头雾水,靠的全是家里撑腰。反倒是薛宝钗,通透世故,既能和贵族打交道,也能和下人说上话。 民国的贵族子弟,像极了史湘云,天生一副好牌,却打得稀烂。资本家出身的薛宝钗,精明现实,钱不是污点,是谋生的工具。 看资本家的生存法则,姥爷每次请青帮混混吃饭,桌上总能掺进点“套路”。有回宴请,银元里混进了假货,专挑帮派里头的“马脚”露出来。人情账里夹杂经济账,混混们彼此猜忌,姥爷却悄悄省了大钱。 纱厂主用银元局算计混混,背后是对成本的极致追求。工厂里,工头制成了惯例,薪水被层层克扣。天津档案馆的资料显示,纱厂主和工头一唱一和,工人到手的钱,早已被分掉一大半。工人不满,罢工、打砸,资本家出面安抚,背地里却在想怎么更精细地算账。 看似是工人反抗,其实资本家早就和青帮混混有勾连,工人吃闷亏,资本家照样数钱。姥爷那种“一个铜板炸出金花”的哲学,讲究每一分钱都要榨出最大价值。资本家眼里的钱,是能生钱的种子,不管用什么手段,只要能活下去,就是胜利。 溥侗,清末贝子,京剧名票,和袁克文齐名的“民国四公子”。年轻时用一座海淀花园去换一把胡琴,朋友们觉得他洒脱,他自己却说“玩得痛快”。 谁能想到,到了晚年,花园早没了,胡琴也不值钱,溥侗靠在地摊上卖字度日。朋友梅兰芳还时常接济他,能卖的文物早被古董商低价收走。精致的艺术情怀,终究敌不过现实的压力。溥侗活成了老北京胡同口的“遗老”,体面归体面,日子却过得紧巴巴。 家族的命运,时代的选择,一切都写在了这些人的故事里。贵族子弟的悲剧,是观念的冲突。谁能适应变化,谁就能活得下去。历史的钟声,敲响的其实是每个人的现实课题。 参考资料: 人民日报:"民國四公子"溥侗晚年艱難度日 托好友變賣字畫