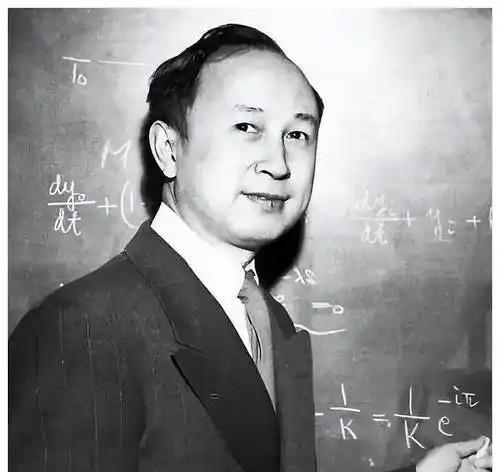

1955年,钱学森回国后,中科院每月给他发350元人民币,后来增聘为院士后,每月增加津贴100元,就是这450元工资,钱学森还总是认为太多了。 钱学森1935年去美国留学,本来在那混得风生水起,麻省理工和加州理工的学位拿得顺溜,战后还帮着搞火箭研究,月薪好几千美元,生活条件那叫一个体面。可1950年,美国人突然给他扣上间谍帽子,软禁了五年,护照都没了。等到1955年,总算放行,他二话不说就打包回国,坐船过太平洋,落地北京那天,机场上人山人海,他下飞机提着行李箱,步子迈得稳当。回国后,国家给他安排到中国科学院力学研究所,当特级研究员,月工资定在350元。这在当时可不是小数目,够一家子吃喝拉撒,还能攒点。研究所的日子过得规律,他每天钻研导弹和力学,桌上堆满图纸和计算尺,生活简单。 工资这事,钱学森自己倒觉得不踏实。刚回国那会儿,350元已经算高配了,他住的宿舍是集体分的,家具就那么几件,食堂饭菜也朴实,粥配咸菜,偶尔加个鸡蛋。可他不满足于此,1957年左右,研究所评估他,增聘为学部委员——后来就叫院士了——补贴加100元,总共450元。这笔钱搁普通人眼里,够买几套像样的衣服,还能寄点回家。可钱学森不这么想,他觉得这多出来的部分,本该用到更需要的地方。国家那时百废待兴,科研设备缺口大,人才也得培养,他总琢磨着,个人多拿一分,就少一分投到正事上。结果呢,1963年9月,他直接写信给国防部第五研究院的书记杨刚毅,信里头算得清清楚楚:基本工资350元,补贴100元,总450元太高了,建议砍掉补贴,把基本部分降到331.5元。信写得工整,数字列得明明白白,理由直来直去,就说资源得优先给设备和集体。组织上收到信,开了会讨论,他列席,平静陈述,末了请求获准。从那以后,他的工资就固定在那个水平,直到改革开放都没大变。 到90年代,钱学森的工资条曝光过一张,1996年2月的,实发1933.08元,扣了46元党费,到手不到2000块。那时候北京的物价飞涨,房价刚起步,普通职工月薪也就几百上千,他这个两弹一星元勋,工资卡在那儿,基本没怎么动。职务工资、津贴、补助加一块儿,勉强够日常开销,买菜做饭,偶尔添置本书籍。研究所的同事回忆,他的生活照旧,早起看报,下午批改学生论文,从不提涨薪的事儿。甚至有稿费进来,他还推给合作者,说自己工资够用,你们更需要。1995年,出版社汇来1万多块著作费,他回信让分给合著者,余下的捐学校买仪器。信封封好,邮戳一盖,就这么办了。搁普通人,可能就当奖金花了,他却总算计着,怎么让这笔钱发挥更大作用。国家那时正推改革开放,科技投入跟不上,他觉得个人多留着没意思,得帮着填坑。 钱学森的奉献,不光在钱上,还体现在眼光长远上。1992年夏天,他写信给有关部门,建议中国汽车工业别纠缠燃油车,直接奔新能源去。那时候全世界还迷内燃机,美国日本欧洲刚起步电动研究,他算准了:到2010年,中国车产量破千万,污染得管,安全也得抓。信里头画了简图,列了电池路径,末了说,争取后来居上。有关部门看完,批了1500万启动资金,电动车计划就这么落地了。搁现在,满街特斯拉和比亚迪,他那封信像先知一样准。30年前的判断,现在兑现了,中国新能源车出口全球,弯道超车全靠这股劲。