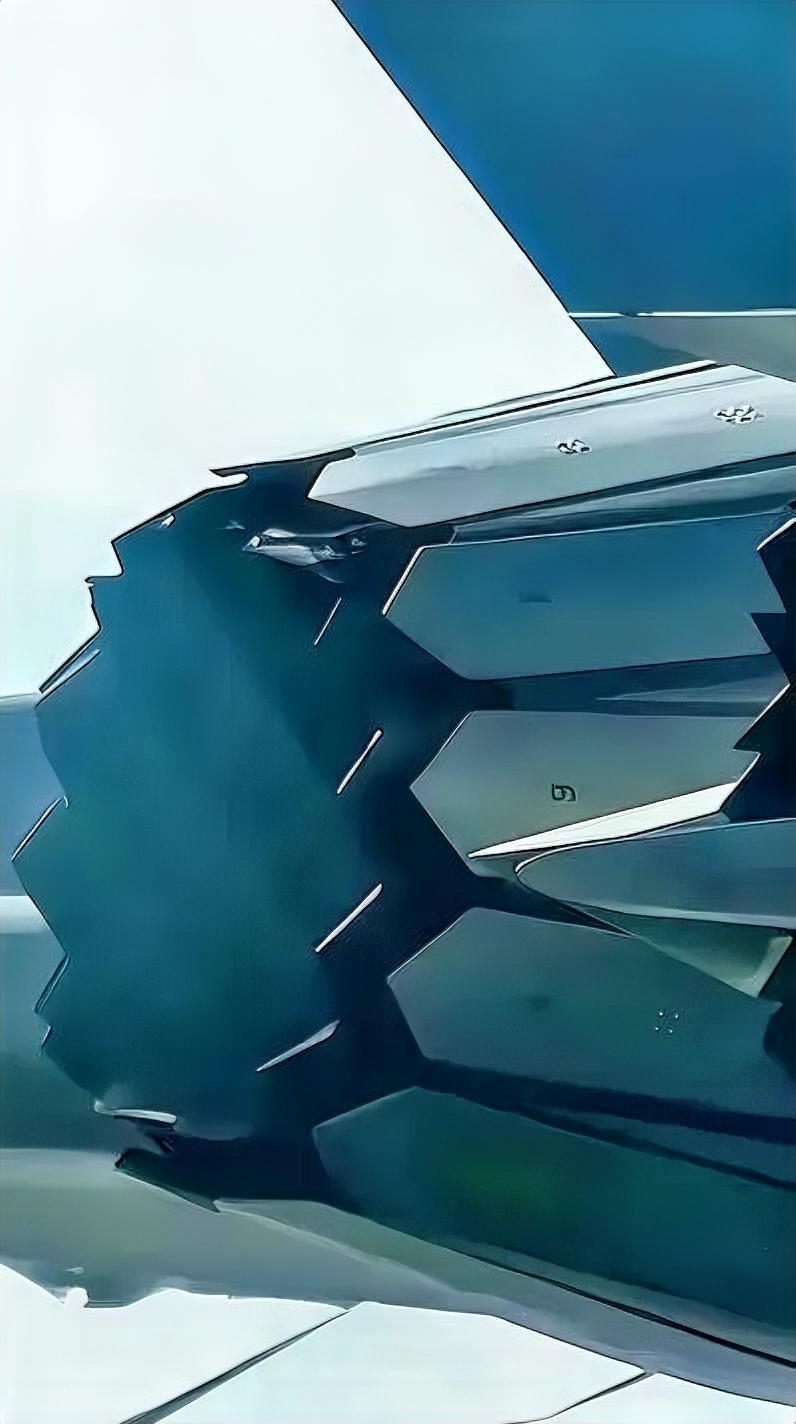

很多人不知道,全球能独立制造战斗机的国家有几个?说出来可能你会很吃惊! 答案可能会让你大吃一惊:只有四个。没错,用一只手就数得过来,是中国、美国、俄罗斯,还有法国。 是不是觉得有点不可思议?现在科技这么发达,造汽车造手机好像都不难,怎么造个战斗机就这么费劲,能把全世界绝大多数国家都挡在门外呢? 因为造现代战斗机的门槛可不是一般的高,首先就得过“心脏”这关,航空发动机的技术壁垒能把99%的国家拦在门外,这玩意儿被称作工业皇冠上的明珠,一台涡扇发动机里藏着3万多个零件,涉及70多个学科交叉,光涡轮叶片就得在1650℃的燃气里高速运转,而它的镍基单晶合金熔点才1200℃。 为了续命,工程师得在叶片上钻数百个0.3毫米的微孔,误差不能超过0.05毫米,这种5轴联动激光钻孔设备全球没几家能造,美国F-135发动机推力达20吨,相当于40台高铁牵引电机总和,中国涡扇-15花了十几年才突破类似技术,而印度自研的卡佛里发动机折腾35年仍没法用,最后只能给LCA战机装美国通用电气的发动机。 比心脏更隐蔽的门槛在“大脑”里,航电系统的复杂程度堪比微型城市,法国阵风能在四代半战机里站稳脚跟,全靠自家RBE2雷达的精准探测,而日本F-2战机的核心航电芯片至今得从美国进口。 现代战机的火控系统要同时处理雷达探测、导弹制导、电子对抗等上百路数据,还得抗住电磁干扰,这需要的不仅是芯片技术,更是积累数十年的算法库,通用电气光涡轮冷却领域就有2000多项专利,想绕开专利壁垒自主研发,难度不亚于重新发明轮子。 肉身也得扛住极端考验,战机的“金刚不坏之身”全靠材料和气动设计堆出来,钛合金部件的加工精度要求5微米,比头发丝还细,法国阵风的复合材料机身要能承受9G过载,相当于把飞行员体重放大9倍。 更关键的是气动测试,中国JF12激波风洞能复现马赫数5-25的飞行条件,这种长近300米的“超级巨龙”全球独一份,没有它根本没法验证高超声速战机的外形设计,瑞典鹰狮看着光鲜,机身复合材料得进口,弹射座椅依赖英国,说白了就是个组装货。 最劝退的还是钱和产业链,美国F-35研发花了400多亿美元,相当于一些中小国家全年GDP,而且得维持上万家供应商的协作体系,英、意、日搞的GCAP六代机项目,光协调技术标准和成本分摊就吵了两年,瑞典中途直接退出,这种抱团取暖都磕磕绊绊,更别说单打独斗,欧洲台风战机由四国联合研制,法国嫌话语权不够干脆退出,转头自己搞出阵风,这恰恰说明独立制造得有拒绝妥协的底气。 土耳其就是个典型反面教材,当年兴冲冲加入F-35项目,结果因为买了俄罗斯导弹被美国踢出群,连已付款的战机都拿不到,韩国KF-21号称自研,发动机用美国F414,雷达零件来自以色列,核心技术卡脖子,根本算不上独立制造。 说到底,能独立造战机的国家,拼的是完整工业体系和战略耐力,美国靠百年航空积累,俄罗斯继承苏联遗产,法国在欧洲独树一帜,中国则用几十年补全了从材料到风洞的所有短板,这四个国家手里都攥着全套核心技术,不用看别人脸色,而其他国家要么卡在某道技术关,要么凑不齐产业链,要么掏不起持续投入的钱。 这件事其实挺戳破“科技平权”幻想的,造手机靠供应链整合就行,造战机却得有从沙子到芯片的全链条能力,未来就算有国家想突破,光建一套高超声速风洞就得砸几十亿美元,还得等上十年八年出成果,大多数国家根本耗不起,这四个国家的垄断地位,短期内怕是没人能撼动。