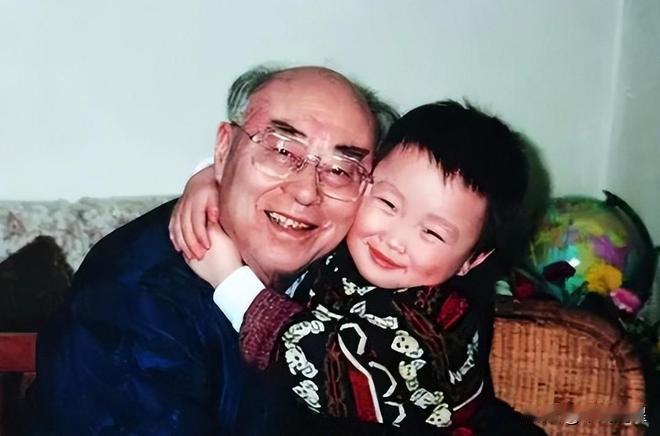

1967年,孙玉芹打开门,看到一个皮肤黝黑、胡子拉碴的男人,7岁儿子看到后,问“叔叔,您找谁?”话一出口,孙玉芹和于敏两人一下都愣在原地,又有点忍俊不禁。 门口站着的人,浑身上下沾着泥,头发乱得像杂草,如果不细看那双有些熟悉的眼睛,谁敢信这是那个只会读书的丈夫,明明才走了两年,这张脸却像是被西北的风沙硬生生吹老了十岁。 最扎心的不是外貌的变化,而是那声叔叔,孩子躲在孙玉芹身后,圆溜溜的眼睛里满是警惕,早就把那个曾经答应带他放风筝的爸爸忘到了九霄云外。 这声“叔叔”像针一样扎在于敏心上,那一刻他的肩膀猛地抖了一下,本能地伸出手想去摸摸儿子的头,手刚举到半空又触电似地缩了回去。 那双手早就没了当初握笔时的细腻,虎口全是黑漆漆的裂口,指缝里塞满了洗不净的风沙,那是只有干惯了农活的老农才会有的糙手,他怕粗粝的皮肤刮疼了孩子娇嫩的脸。 屋里的日历被画满了一圈又一圈,那是孙玉芹守活寡似的日子熬出来的证据,想当初于敏走的时候多体面,那是黎明前最黑的时候,穿着板正的中山装,头发梳得一丝不苟。 临行前,书包里就装了几本破旧的数学书和妻子特意塞进去的热鸡蛋,那会他还笑着许诺,回来要带那里最甜的葡萄干。 在那遥远的戈壁滩,白天是四五十度的烈日炙烤,汗水把衣服沤烂了再干;晚上窝在帐篷里就着昏暗的煤油灯算数据。 家里的日子也没好到哪去,那个冬夜孩子高烧三十九度,孙玉芹背着孩子在雪地里深一脚浅一脚地往医院跑,膝盖磕破了血渗进棉裤里,冻得钻心疼,那时候她多想有个肩膀能靠一下。 这次回来,没有预警,就像当初走得悄无声息一样,饭桌上,于敏端着那个曾经用惯了的有些发黄的搪瓷缸子,喝粥的动作很慢,像是要把这两年缺失的烟火气一口口吞回去。 孙玉芹没问他去了哪,也没抱怨这一千多个日日夜夜的等待,她只是默默地剥了一颗鸡蛋放进他碗里,就像两年前送他出门时那样。 于敏低头看着碗里的白鸡蛋,看着妻子眼角新添的皱纹,喉咙像是被棉花堵住了,千言万语最后只憋成了一句沙哑的“我回来了”。 那种默契早已超越了语言,他为了国家的腰杆子硬,把自己隐姓埋名变成了荒原上的石头;她为了这个小家的完整,把所有的委屈嚼碎了咽进肚子里。 主要信源:(人民日报——中国“氢弹之父”于敏:他的名字曾绝密二十八年)