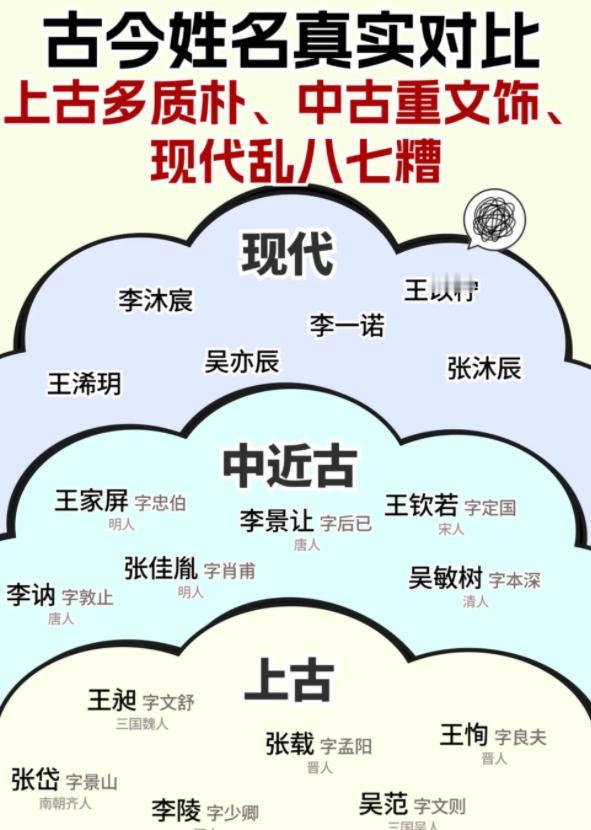

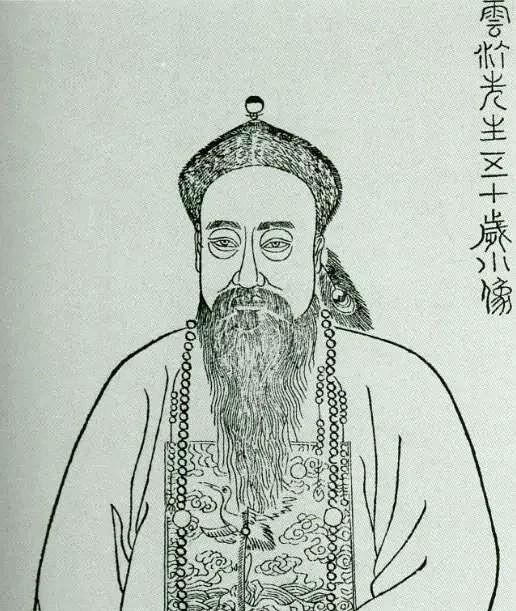

以古代的名字和现代有什么不同? 名字,作为一个人最显著的符号,承载着时代的精神烙印与文化的深层密码,当我们回溯历史长河,会发现古人的名字与今日我们所习见的姓名之间,存在着一条泾渭分明却又暗流相通的界限,这种差异,不仅仅是字面上的更迭,更是社会结构、价值观念和审美情趣在时光中的投影。 古人取名,是一件极为郑重且充满仪式感的事情,它往往与家族的命运、个人的期许以及宏大的宇宙观紧密相连,《礼记》中记载,孩子出生三月后,要由父亲为其“命名”,这个名字将伴随其一生,成为其社会身份的核心。 在先秦时期,人们除了“名”,还有“字”,名由长辈所赐,多用于自称或长辈呼唤;字则是成年后加冠时所取,用于平辈或尊称,以示敬重,如孔子名丘,字仲尼;诸葛亮名亮,字孔明,名与字之间常常有着意义上的关联或补充,这种“名外有字”的制度,使得一个人的称谓体系显得丰富而立体,体现了古代社会对于礼仪和秩序的尊崇。 再看名字的内涵,古人的名字更像是一幅写意的山水画,蕴含着对品德、志向与自然之美的向往,他们偏爱从《诗经》、《楚辞》等经典中汲取灵感,如“维桢”、“嘉卉”、“灵均”等,无不散发着古朴典雅的韵味,名字中寄托的,是父母希望子女成为“君子”或“淑女”的道德期盼。 男子的名字多与刚健、智慧、功业相关,如“毅”、“博”、“瀚”,女子的名字则常取自花草、美玉、明月,如“蕙”、“琳”、“皎”,温婉柔美,寄托着对贤淑品德的赞美,这种命名方式,使得每一个名字都像是一首短小的诗,充满了象征与寓意,承载着厚重的文化积淀。 相比之下现代人的命名体系则显得更为简洁和个性化,随着社会结构的变迁,“字”的习俗早已消逝,我们通常只有一个“名”,与姓氏共同构成完整的姓名,这种简化,反映了现代社会对效率和实用性的追求,也象征着个体从庞大家族网络中逐渐独立,更强调个人存在的价值。 此外技术进步也为现代命名带来了新的变量,父母在为孩子取名时,会借助各种取名软件,分析名字的笔画数、五行配置,甚至考虑在社交媒体上的独特性,这种数据驱动的决策方式,是古人无法想象的,名字的诞生过程,从一种充满人文情怀的家族仪式,部分演变成了一场结合了美学、统计学和网络文化的“工程”。 然而无论古今,名字的核心功能始终未变——它是连接个体与社会的第一座桥梁,古人的名字,如同一枚精雕细琢的玉佩,温润而厚重,刻着家族的徽章与文化的图腾;现代人的名字,则像一件设计时尚的T恤,色彩鲜明,张扬着自我的态度与时代的风尚。 从“名”与“字”的二元结构,到“姓名”的一体化;从对经典与道德的尊崇,到对个性与审美的追求,这条命名的演变之路,恰如一条奔流不息的河,映照出中华文明从古典走向现代的壮阔图景,每一个名字,无论古今,都是一份独一无二的礼物,承载着爱,也标记着我们在时间长河中的位置。