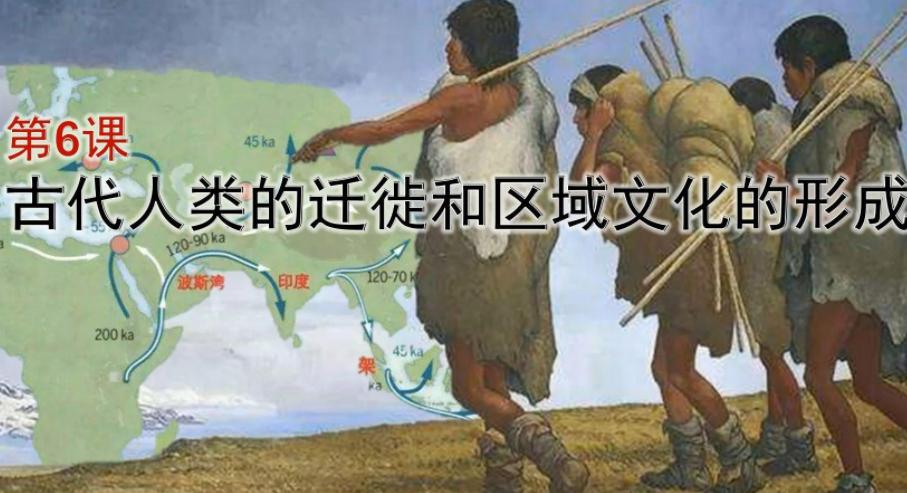

古代的人为何要进行迁徙? 在历史的长河中,迁徙如同一条隐秘的丝线,串联起人类文明的兴衰与演变,古人为何要背井离乡,踏上未知的旅途?这背后交织着生存的挣扎、对希望的追寻,以及时代洪流下的无奈抉择,每一个迁徙的故事,都是一部浓缩的生存史诗。 自然环境的变化往往是迁徙最原始的驱动力,当赖以为生的水源枯竭、土地沙化,或是气候骤变导致庄稼颗粒无收,古人只能收拾行囊,寻找新的生机。 商朝时期,黄河中下游的先民因洪水频发而多次迁都,从亳到嚣,再到相,每一次迁移都是对自然的妥协与抗争,北方游牧民族的南下,同样与草原生态的变化息息相关,一场持续数年的干旱,就足以让整个部落放弃熟悉的牧场,向南方湿润地区迁徙,这种生存本能的移动,书写着人与自然最直接的对话。 人口压力与资源分配的失衡,也让迁徙成为必然的选择,当一片土地承载的人口超过其供养能力,贫瘠的田地无法再产出足够的粮食,人们便会自发地向地广人稀的地区流动。 魏晋南北朝时期北方战乱导致大量人口南迁,长江流域的沃土与相对安定的环境,吸引了无数流民前往垦荒,这不仅改变了南方的人口结构,更推动了江南地区的开发,为后来经济重心的南移埋下伏笔,在这种迁徙中,既有对富庶之地的向往,也有对生存空间的争夺,每一次移动都伴随着对资源的重新分配。 战乱与政治动荡,则是古人迁徙中最沉重的推手,朝代更迭时的战火、苛政下的赋役徭役,常常让百姓流离失所,秦末农民战争后,中原人口锐减,汉朝建立后便大规模迁徙关东百姓充实陵县,既是政治策略,也是对战争创伤的修复。 安史之乱时大批士族庶民为躲避战火,举家迁往蜀地、江南,他们在异乡重建家园,也将中原文化带到新的土地,这种被迫的迁徙,虽充满了血泪,却在客观上促进了文化的交融与传播。 除了生存的逼迫,对更好生活的向往也驱动着古人的脚步,丝绸之路上的商队,穿越沙漠戈壁,将东方的丝绸运往西方,带回香料与珠宝,他们的迁徙是为了财富与机遇。 明清时期的“走西口”“闯关东”,无数农民离开贫瘠的家乡,前往内蒙古、东北等地谋生,他们用汗水在荒原上开辟出新的家园,这种主动的迁徙,承载着古人对未来的憧憬,展现了人类不屈不挠的奋斗精神。 古人的迁徙从来不是简单的空间移动,而是文化的传播与融合,每一次迁徙,都像一颗种子,将原有的语言、习俗、技术带到新的土壤,生根发芽,最终绽放出新的文明之花。 正是这一次次的迁徙,让中华文明在交流中不断丰富,在融合中愈发坚韧,最终形成了多元一体的格局,当我们回望那些行走在历史古道上的身影,看到的不仅是古人的生存智慧,更是一个民族生生不息的生命力。