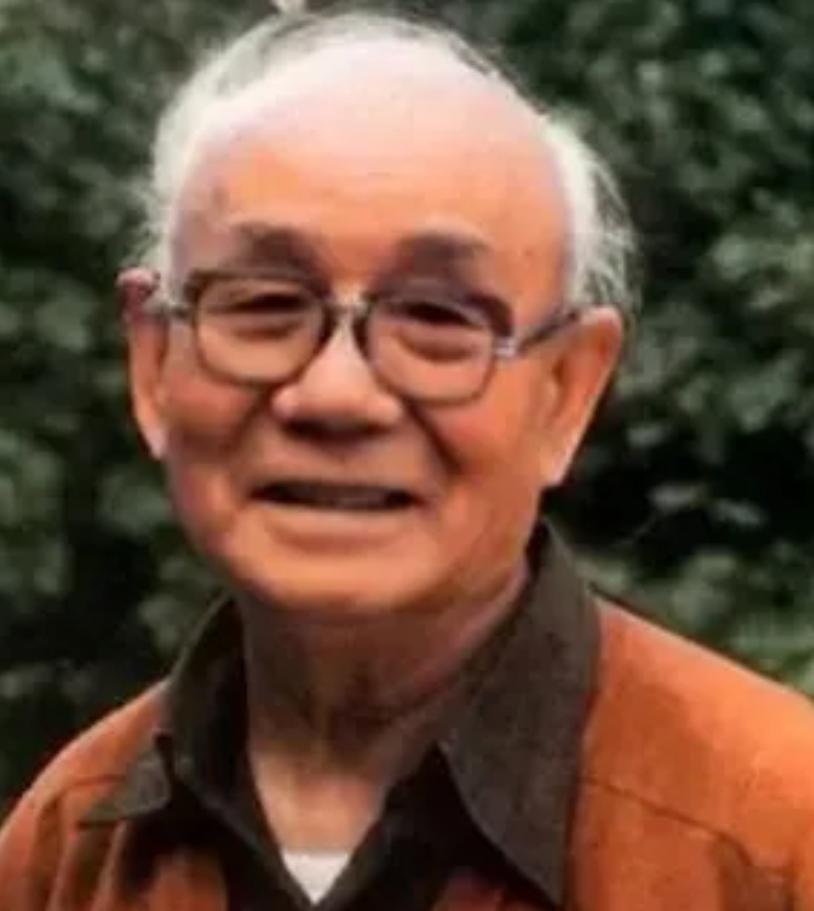

1947年,李可染带画作拜见齐白石,齐老坐在躺椅上随手翻看。看过几幅后,齐老突然站起身道:“拿笔来!”然后便在其中一幅《牧牛图》上题了11个字。不料,这幅画作后来竟然卖到了7751万…… 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 李可染的艺术生涯中有两位重要人物,一位是徐悲鸿,另一位是齐白石。 这段渊源要从1942年重庆的一场画展说起。 当时李可染展出一批描绘农村风光的作品,笔墨清新自然,吸引了不少艺术爱好者。 刚从国外归来的徐悲鸿也来到画展,被这些画作深深吸引。 他特地托人传话,表示愿意用自己的画作交换李可染的水彩风景画。 李可染得知后十分惊讶,认为徐悲鸿是画界前辈,便请传话人转达。 若是徐先生喜欢,直接取走便是,不必交换。 没过几日,徐悲鸿亲笔致信,再次提出以自己绘制的猫图相换。 这番往来让两人结下友谊,开始了长期的书信交流。 1945年,徐悲鸿与李可染等人联合举办画展。 在展览中,徐悲鸿对李可染的《牧童遥指杏花村》赞不绝口,不仅给予高度评价,还出资购藏此画。 这件事让李可染在艺术界的知名度显著提升。 为表达感激之情,生性内向的李可染开始经常拜访徐悲鸿。 在徐家做客期间,李可染首次见到齐白石的真迹。 徐悲鸿收藏的七八十幅齐白石作品,让李可染对这位素未谋面的老画家产生了浓厚兴趣和深深敬佩。 1946年,李可染同时接到母校杭州国立艺专和北平国立艺专的聘书。 虽然对母校怀有深厚感情,但北平深厚的文化底蕴和丰富的艺术资源更具吸引力。 更重要的是,徐悲鸿曾承诺引荐他认识齐白石。 经过慎重考虑,李可染最终选择了北上发展。 同年年底,徐悲鸿在家中举办聚会,特意安排李可染与齐白石见面。 当时齐白石已年过八旬,平日较少接见年轻后辈。 尽管徐悲鸿极力推荐,这次短暂会面并未给齐白石留下深刻印象。 李可染虽感失落,但并未气馁。 次年开春,他带着精心准备的二十幅作品再次登门求教。 那日齐白石正倚在躺椅上小憩,见年轻人携画作来访,便接过来随意翻阅。 起初并未特别在意,但随着一页页翻看,他不禁坐直了身子。 李可染的山水画以墨色见长,构图新颖别致,既传承传统笔墨又富有创新精神。 齐白石越看越觉惊喜,连连称赞这种画法展现了大写意的真谛。 这时他才仔细端详眼前的年轻人,忆起徐悲鸿先前介绍之事。 齐白石激动地打开珍藏的柜子,取出上等宣纸塞给李可染,坚持要他用于制作画册,并表示愿意资助出版并亲自作序。 这番热情让李可染倍感温暖。 两人相谈甚欢,直至夜幕降临,齐白石留他共进晚餐。 这次会面让齐白石决定收李可染为徒,但多日未见其前来行拜师礼。 经徐悲鸿询问方知,李可染是想筹备一个隆重的拜师仪式以表敬意。 齐白石听闻后爽朗大笑,表示一切从简即可。 最终在齐白石三子齐子如的见证下,李可染完成了拜师礼。 随师学艺期间,李可染在画牛题材上展现出独特天赋。 齐白石也曾创作过牧牛题材作品,但其中一幅引起过争议。 画中耕牛身披蓑衣,远观形似乌龟,且牛的行进姿态略显别扭。 虽然南方农村确有给牛披蓑衣的习俗,但齐白石自己也笑称画得似龟非牛。 相较而言,李可染笔下的耕牛更加生动传神。 某次李可染携带数十幅牛题材画作请教师父,其中《牧牛图》尤为出色。 画面上垂柳依依,浓淡相宜的墨色勾勒出牛的身形,细腻的笔触描绘出牛角细节。 齐白石对此画青睐有加,主动提出补笔题字。 李可染满心期待,以为老师会添绘虾蟹或飞鸟。 不料齐白石在画作右上方题写十一个篆字:可与言,可染弟画,小兄白石。 这些苍劲有力的篆书与画作原本清雅的风格形成对比。 李可染初见时略感诧异,但细细品味后领悟到题字的深意。 画中两个牧童,一个用丝线系着小鸟,一个手持鸟笼引诱枝头飞鸟,鸟儿们相互顾盼。 齐白石题写"可与言"暗合孔子关于对话机缘的论述,点出画中人物与自然生灵之间的无声交流。 更难得的是,齐白石以"小兄"自称,与徒弟平辈相称,体现出对李可染艺术造诣的高度认可。 这幅经齐白石题字的《牧牛图》后来价值倍增。 2011年在江苏某拍卖会上,以七千七百余万元成交,成为李可染作品中的翘楚。 这既得益于画作本身的精湛技艺,也与齐白石的题字密不可分。 在艺术收藏领域,能够同时拥有两位大师合作的作品实属难得。 主要信源:(七一网——七一文学|李可染拜师齐白石|姜孝德专栏)