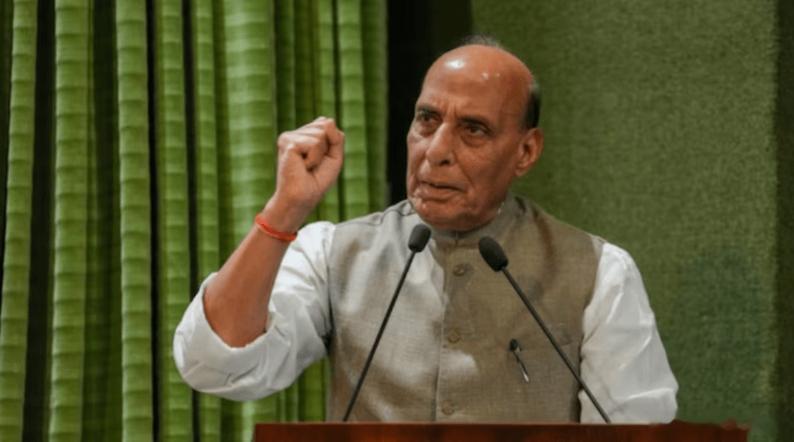

【印度防长一席话让巴基斯坦急眼,孙玉良:“政治玩笑”成惹祸根苗】你以为外交辞令是温和的绸缎?有时候它更像一根火柴,靠得太近就会烧起邻里关系的火花。印度国防部长拉杰纳特·辛格在一次活动上说出一句话:“今天信德省也许不属于印度,但在文明层面永远是印度的一部分……边界可能会改变,谁知道,明天信德省就会‘回归’印度。”这话像被扔进平静的水面,瞬间激起一圈又一圈的涟漪。要说历史根底,1947年印巴分治时信德确实划入巴基斯坦,这是冷冰冰的地理事实;但政治话语里,情感与象征有时能撬动比地图更复杂的东西。辛格的话没有法律文本作为背书,它携带的是情绪、记忆,还有那种“文明连结比国界重要”的叙事。对外讲这种话,常常不是为了修补历史,而是在当下的政治账本上记下一笔。巴基斯坦的反应迅速且强烈。外交部在23日发表声明,称辛格的言论是“妄想且危险的修正主义言论”,直指这类表态挑战既定国际法和国界不可侵犯的原则,并敦促印度领导人避免发表可能威胁地区和平的挑衅性言论。声明还提醒印度应把精力用在保障国内公民,特别是弱势少数群体的安全上。这样的措辞不是外交礼貌,而是把话掷回到对方脸上。读这出戏,有几条线索值得抓住。第一,语言是工具,也是信号。高位者一句随意的话,对邻国而言可能是政策方向的试探,于是从“话”到“事”的跨越就开始了。第二,身份认同与领土主张常常交织。辛格提到的“文明层面”“圣河”,不是地理学术语,而是民族叙事的动员器——它能唤起群体记忆,让听者觉得某些地方“本该如此”。第三,国际法与地缘政治的现实并非总能同步:法律写在纸上,情绪在街头,二者在外交场合发生碰撞时,往往先由言辞点燃。再往外看,这类表态对区域稳定的影响并非单向。巴方抨击并强调会在国际法基础上和平解决争端,同时重申捍卫国家主权与安全。这样的回应既是防御的姿态,也是给国内外传递信号:不要把边界问题当作可以随口打趣的谈资。说白了,政治上的玩笑有时候不能不分场合。某位领导人在族群集会上表达情感认同,另一国便可能把它解读为策略宣示。两个国家间存在的历史伤痕和现实敏感点,如今被一句话触及,接下来真正考验的是理性:谁能把话语收回到不升级、不扩大、更不武器化的轨道上?这需要各方克制——包括那些喜欢用“文明”作幌子的政治表述者。在社交媒体时代,这种话的回声被放大得更快、更响。新闻报道、视频片段、评论和转发构成一个放大器,把本来可能只是情绪化的一句称谓,变成国际舆论的导火索。政策制定者若不考虑这种信息传播的链条,就可能在无形中把简单的历史情感转变为外交危机种子。最后,值得关注的是内部政治语境。政治家在国内群体面前有表达情感、争取认同的需求,外宣往往是内需的反射。但当内需通过对外言论来寻求满足时,邻国的安全感被牵动,区域稳定出现裂缝的风险就随之升高。要把这类言辞从火星拉回到理性轨道,需要的不只是外交辞令,而是责任感:对历史负责,对当下的和平负责,对未来的世代负责。话说到这里并不平静,但语气应当冷静。边界不是民间故事里的可回溯章节,它是国际关系的红线之一。把历史情感讲给同胞听,可以,不该把它当成衡量他国主权的尺子。面对地缘政治的脆弱与敏感,收敛一些热情,增加一份审慎,或许是对区域最实际的负责。人们需要的是政策的清晰与稳定,而不是让邻国担惊受怕的言辞秀场。