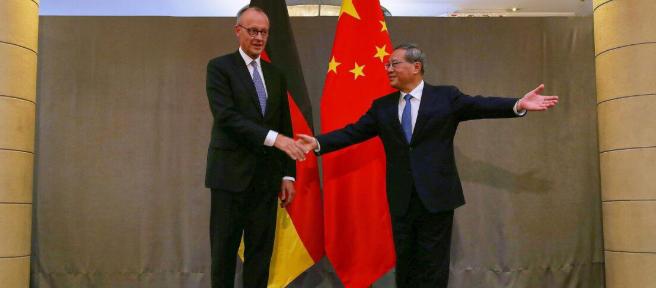

德国之声昨晚(11月24日晚)写道:“德国企业:为什么对中国难舍难分?几十年来,中国一直是德国企业的重要经营伙伴。如今,地缘政治发生急剧变化,但是德国企业难以立即掉头,对华投资仍在增长。” 2025 年前 9 个月,德国和中国的贸易总额达到 1859 亿欧元,中国再次超过美国成为德国最大的贸易伙伴,而德国从中国的进口量还比去年同期涨了 8.5%。 可能有人会好奇,不是说要降低依赖吗?怎么贸易额反而涨了?这背后其实是德国企业算不清的经济账,更是绕不开的现实难题。 德国经济特别依赖工业,而工业发展离不开稀土、半导体这些关键原材料,偏偏中国在这些领域占据着主导地位,德国企业想找替代来源根本没那么容易。 荷兰国际集团的经济学家就说过,这情况明摆着,德国工业部门离了从中国进口的原材料玩不转,所谓的 “去风险” 其实面临着结构性的挑战,不是想转就能转的。 更有意思的是,德国政府内部最近还出现了怪现象,大家都在比着证明自己能和中国搞好关系,就像刚结束访华的财长克林拜尔,回国后特意强调从中国拿到了关键原材料供应的承诺,说这是此行最大的收获。 这和德国政府之前出台的 “中国战略” 显得有点矛盾,那份战略虽然喊着要 “降风险”,但具体该怎么做、要达到什么目标,写得含糊其辞,到最后根本落不了地。 其实德国企业从来就没真认同过所谓的 “去风险”,中国德国商会的调查显示,超过一半的德国企业还想增加在华投资,毕竟谁也不想放弃这么大的市场。 就拿大众汽车来说,从 1984 年进入中国市场后就没停下过脚步,光是推进电动化就投了 150 亿欧元,合肥的电动汽车工厂年产能能到 30 万辆,2024 年在华电动车销量直接突破 100 万辆,中国已经成了它全球战略的核心。 西门子也一样,在成都建的数字化工厂成了智能制造的样板,后来又追加 11 亿扩建苏州基地,就是看准了中国制造业升级的需求。 这些企业心里门儿清,中国不只是销售市场,更是能和它们形成互补的合作伙伴,德国有高端技术,中国有庞大需求和完善的供应链,凑在一起才能赚钱。 不过德国企业也有头疼的地方,2025 年前 9 个月对中国的出口就下滑了 12.3%,这背后有美国加征关税的影响,毕竟中国制造业的产品因为关税转向其他市场后,德国产品的竞争压力也大了。 更关键的是,中国本土企业在不少领域已经追了上来,比如电动汽车领域,比亚迪这样的品牌就让德国车企感到了实实在在的竞争。 但即便如此,德国企业也没想着撤退,反而加大了本地化投入,建研发中心、和中国企业搞合作,就是想更快适应市场。 有媒体评论说,德国在对华经济关系上有时候像个 “战略侏儒”,光顾着眼前的技术优势,没长远布局,等中国在芯片、稀土领域站稳脚跟了才开始惊讶。 这种说法虽然尖锐,但也点出了问题核心:在全球化的今天,想和最大的贸易伙伴彻底切割根本不现实,尤其是德国经济正面临衰退,汽车、钢铁这些支柱产业都不好过,更离不开中国市场的支撑。 现在连德国政府的态度都在悄悄转变,克林拜尔访华时达成了 27 项共识,强调对话比指责重要,其实就是承认了合作才是正道。 说到底,贸易不是你输我赢的游戏,德国企业的选择已经说明白了,地缘政治再折腾,实实在在的利益和互补的需求才是最根本的。 那么,你觉得德国企业这种 “难舍难分” 的状态会持续多久?欢迎在评论区聊聊。