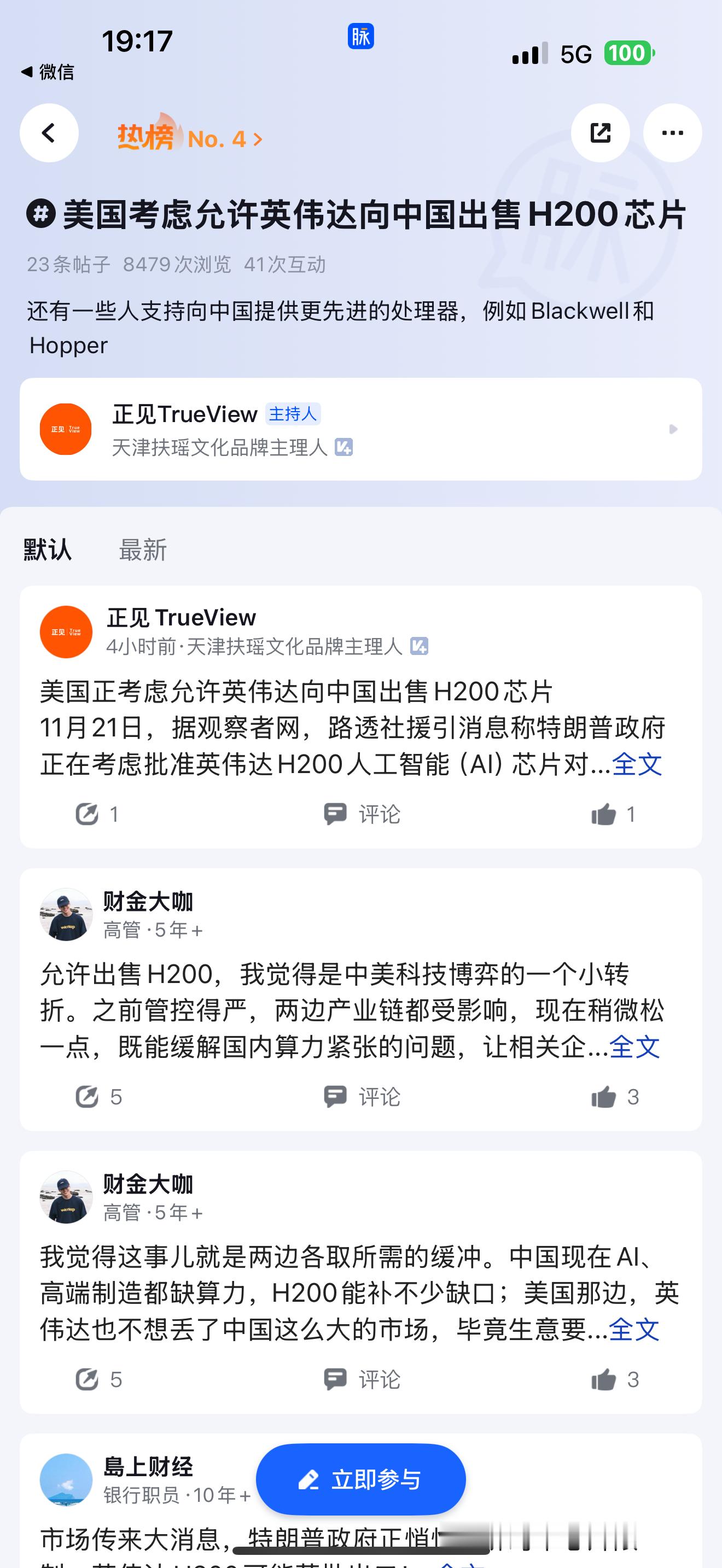

果不其然。 俄罗斯媒体突然放话称:中国如果遭遇围堵,就要让挑衅者直接感到代价,才能换来安稳。 最近一周,俄罗斯《共青团真理报》《消息报》等主流媒体集中发声,抛出了这句态度鲜明的观点。 这不是俄罗斯媒体第一次为中国发声,但这次的语境格外特殊,就在半个月前,美国刚升级了对中国先进芯片的出口管制,欧盟也在酝酿针对中国新能源车的反补贴调查,甚至有个别国家联合在南海搞起了多国军演,围堵的意味越来越明显。 俄罗斯媒体的表态,既像是对国际局势的预判,更像是点破了一个关键逻辑:国际舞台上的安稳,从来不是靠妥协换来的。 尤其是在大国博弈的当下,光有口头抗议没用,必须让挑衅者付出实实在在的代价,才能守住自己的发展空间。 其实,俄罗斯媒体这话不是空喊,背后是中国这些年实打实的布局。 就说大家最熟悉的新能源车领域,宁德时代的动力电池出货量连续六年全球第一,比亚迪不仅整车卖得火,从电池到IGBT芯片的全产业链闭环,连国外车企都羡慕。 反观欧洲,虽然喊着要自建电池工厂,但从建厂审批到供应链配套,光一个工人短缺问题就卡了不少进度,短期内想替代中国的产能,简直难如登天。 这就是中国的底气,你想围堵我,可你的新能源产业离不开我的核心部件,这代价谁先扛不住? 芯片领域的情况更有意思,很多人觉得美国在设计端有优势,就能卡死中国。 但实际情况是,封装测试、光刻胶、半导体设备等很多环节,中国都有大量成熟产线,而且和日韩企业的订单、制造分工早就深度绑定了。 比如韩国三星的部分芯片封装,就依赖中国的工厂,美国要是强行要求断开合作,最后只会让自己的芯片订单卡在半路,没法交付。 美国芯片企业最近的财报已经说明了问题,营收下滑、裁员不断,这就是粗暴围堵带来的反噬。 硬实力方面,中国这些年的进步更是有目共睹。 辽宁舰2012年入列,山东舰2019年服役,福建舰今年正式海试,短短12年就完成了航母从无到三的跨越。 空军的歼-20早已形成常态化巡航,去年还在南海拦截过外机,实战化能力越来越强。 对比之下,有些国家的远海行动看着热闹,其实全靠海外基地补给,真要是在近海发生摩擦,他们的响应速度和覆盖范围,根本比不过中国的主场优势。 更关键的是远程打击能力,东风系列导弹的威慑力不用多说,尤其是反舰型号,让外军航母在南海、东海活动时,不得不反复评估风险。 以前有些国家还敢近距离挑衅,现在他们的舰机离得越来越远,就是怕付出不可承受的代价。 再加上中国在稀土领域的优势,全球90%以上的稀土加工产能都在中国,而稀土是新能源电池、军工产品的核心材料,这又是一个绕不开的“要害”。 企业的选择其实最能说明问题,嘴上的强硬没用,真金白银的投资才是真心话。 特斯拉在上海不断扩产,大众、宝马把最新的技术拿到中国落地,就连一直摇摆的韩国车企,也在和中国伙伴深化电池合作。 这些企业心里都清楚,离开中国的供应链和市场,他们的产品成本会暴涨,竞争力会直线下降。 工人要吃饭,企业要盈利,这些现实需求,不是政客一句“围堵”就能改变的。 不过,中国的应对从来不是蛮干,而是有节奏、有章法。 关税、出口许可这些工具,不会一刀切使用,而是对准具体的挑衅行为和环节。 比如针对个别国家的技术封锁,中国就加快了国产替代的节奏,材料、设备一步步突破,既守住了自己的产业,又让对方付出了成本上升、项目延期的代价。 这种“精准反击”,比盲目对抗有效得多,也让挑衅者明白,围堵中国是一场得不偿失的博弈。 说到底,俄罗斯媒体的这句话,戳中了国际博弈的本质:安稳从来不是求来的,而是靠实力挣来的。 中国不惹事,但也绝不怕事,产业链不断线、硬实力不缺位、反击有章法,这就是应对围堵的底气。 那些想通过围堵遏制中国发展的势力,最后只会发现,自己堵的是自己的路,付出的代价远比想象中更大。 你觉得中国应对围堵的最大优势是什么?