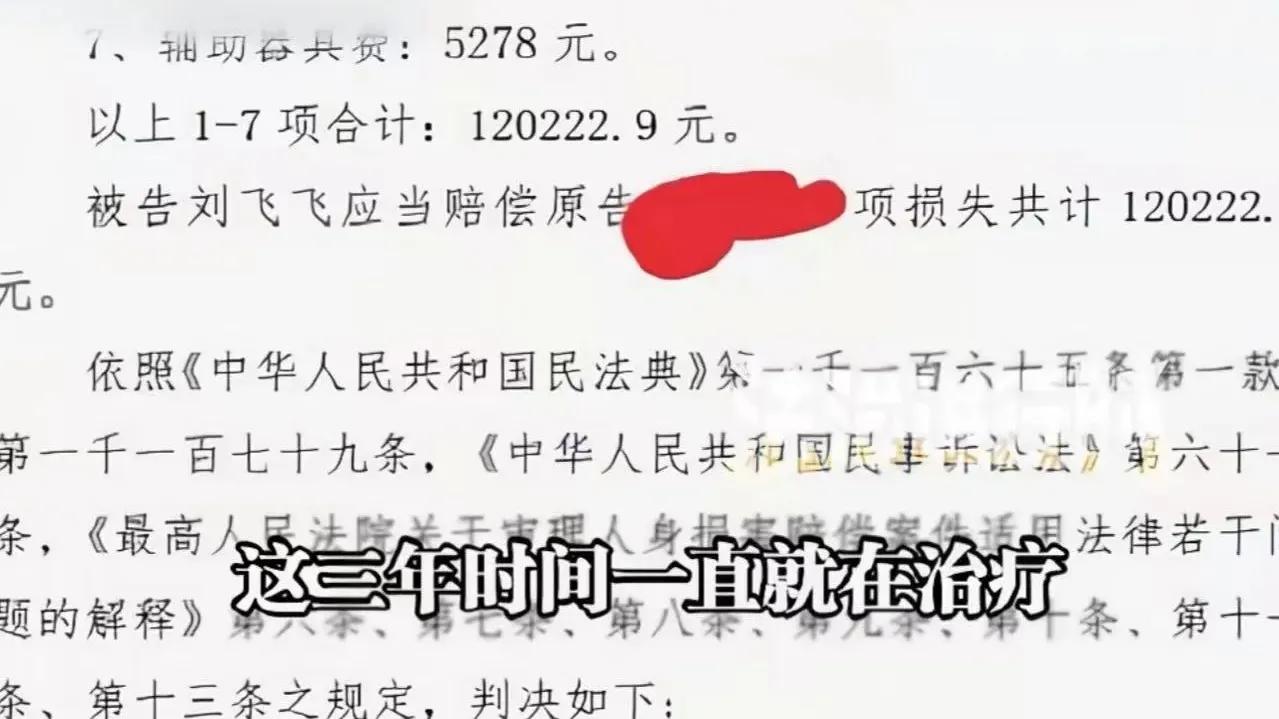

2025年4月,刘女士(化名)突然发现自己的微信支付功能被冻结了。她慌忙打电话查询,结果如遭雷击——自己竟被起诉了!而起诉她的,竟是三年前她开车时轻微碰撞到的路人张某(化名)。 2022年11月4日早上,刘女士开车时不小心碰到了张某。 监控显示,碰撞非常轻微,可张某立刻捂着脚喊疼,刘女士不敢怠慢,赶紧带她去医院检查。 到了医院,非要做核磁共振;明明只碰到左腿,她却要求检查两条腿。 刘女士虽然觉得有点奇怪,但还是同意了,并付了1000元检查费。 结果出来后,医生明确说:“没事,回家休息就行。” 可张某不依不饶,说“休息会误工”,刘女士又通过微信转了500元作为补偿。 本以为事情就此结束,没想到第二天,张某又发消息说:“我右腿膝盖疼得厉害,得去做理疗。” 她没直接让刘女士带她去,而是说自己去找医生理疗,费用出来找刘女士负责。刘女士觉得不对劲,提议找交警调解,张某却一口拒绝。 更离谱的是,三年后,刘女士突然被起诉索赔16万!对方提交的证据显示:这三年里,一直在治疗,住院长达119天,甚至声称“腿伤严重到生活不能自理”。 可奇怪的是,这三年里,张某一次都没联系过刘女士,直到突然起诉。 刘女士要求做第三方伤情鉴定,张某却百般推脱,死活不配合。 刘女士崩溃了:“这分明是讹诈!” 就在那一瞬间,刘女士的心像被重锤击中。三年前的轻微碰撞,本应是一次普通的交通小插曲,却在她毫无防备的情况下,变成了一场漫长而折磨的噩梦。 其实,刘女士的遭遇并不孤单。无数车主都曾以为“私了”省事,结果却成了“埋雷”。这背后,是法律的盲区,是对“善意”与“诚信”的误解,更是对“证据”与“程序”的轻视。今天,我们就来揭开这场“私了风暴”的真相,告诉你:为什么交通事故后,正规流程才是最安全的保障。 一、私了的“甜蜜陷阱”——你以为省事,实际上埋下了巨大隐患 很多人都觉得,发生一点小碰撞,报警、取证太麻烦,不如直接“私了”。“反正也没多大事,赔点钱就完了。”这句话听起来似乎很合理,但事实是,私了就像是在用“纸牌屋”搭建的临时堡垒,随时可能崩塌。 当年刘女士的案例就是最好的例证。她只觉得碰撞轻微,便没有报警,也没有留下任何书面协议。结果,三年后,对方突然变脸,提出高额索赔,还声称自己“住院119天”,伤势严重到“生活不能自理”。这不是“讹诈”吗?但在没有证据、没有官方认定的情况下,刘女士几乎没有反抗的余地。 这背后,是许多“私了”案件的共通点:对方利用“时间差”和“证据缺失”,在事发多年后,借助“伤情严重”的假象,发起“突袭式”的索赔。你以为“赔点钱了事”,实际上却是“赔了未来”。 二、法律才是最强的护身符——正规流程,才是你最稳的选择 如果说,私了像是一场赌博,那么法律就是你的“底牌”。发生事故后,第一时间报警,获取事故责任认定书,是保障自己权益的关键。这样,无论对方如何变脸,你都拥有官方证据,避免被“后手”。 更重要的是,保险公司会介入,帮你理清责任,确保赔偿合理。即使对方后续反悔,也能用法律手段追责。刘女士的案例中,如果她当时报警,依法处理,绝不会陷入这场“无底洞”。 而且,签订书面协议也至关重要。口头承诺,随时可能被反悔或“变脸”。只有明确写在协议里的内容,才能作为法律依据,保护你的权益。 三、避免“私了陷阱”的三大黄金法则 第一时间报警,留存证据 事故发生后,第一步就是报警。交警出具的责任认定书,是你最有力的法律凭证。没有这个,你的说法就很难站得住脚。 签订书面赔偿协议,明确责任 无论赔偿金额多少,都要签订书面协议,注明“此次赔偿为一次性结清,双方不再追究”。这样,未来就少了许多“翻旧账”的可能。 不要轻信“口头承诺”,要有证据 不要被对方的“好意”蒙蔽。所有赔偿事项,都要书面确认。否则,事后很可能变成“你说我说,谁都没证据”。 四、面对“讹诈”行为,如何巧妙应对? 有人会问:“遇到这种情况,我该怎么办?”其实,最好的办法是:保持冷静,依法维权。 如果你怀疑对方是在“借机讹诈”,可以采取以下措施: 报警处理:让交警介入,出具事故责任认定。 保存证据:包括事故现场照片、医疗单据、聊天记录等。 起诉恶意诉讼:如果对方明显恶意索赔,甚至涉嫌诈骗,你可以通过法律途径追究责任。 五、结语:法律不是“束缚”,而是“保护伞” 刘女士的故事,是一个警钟,也是一个提醒:在交通事故面前,千万不要心存侥幸。私了看似方便快捷,实则暗藏玄机。只有依法行事,才能在未来的“突发状况”中,站得稳、走得远。 愿每一位车主都能从中吸取教训,守住自己的权益。交通安全,不仅仅是遵守规则,更是保护自己最坚实的盾牌。 最后,给所有“私了党”一句话: “省事不等于省心,省心才是真正的智慧。”

毛根朋友

这个问题不在“私了”,也不再是交通事故。