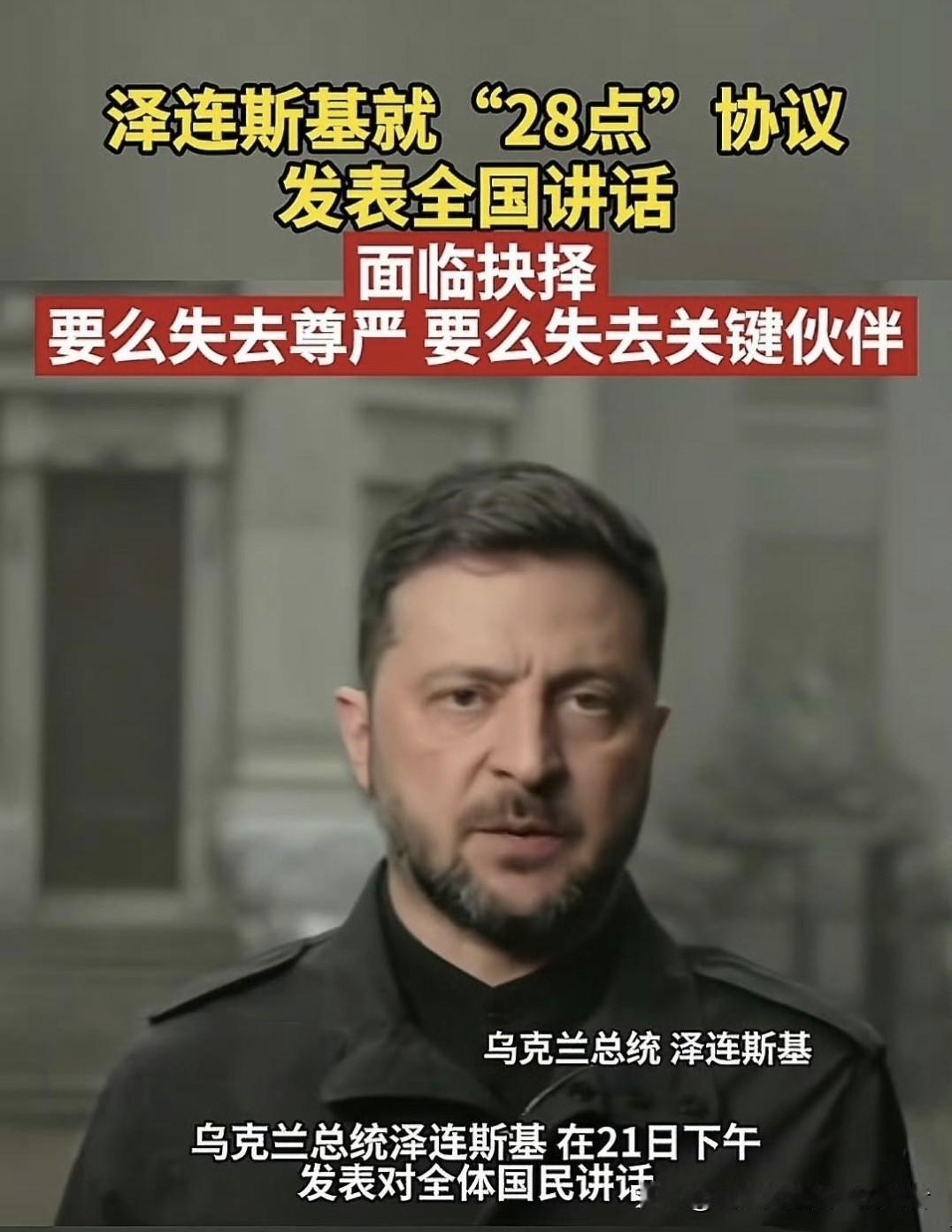

乌克兰今天的结局是乌克兰人自己的选择。回想2019年波罗申科与泽连斯基竞选总统时,波罗申科说:如果你们选择泽连斯基这个喜剧演员,乌克兰的结局会非常的悲惨,你们的家园会变成废墟,你们将要失去自己的父亲、丈夫或者儿子。乌克兰人阵亡170万,领土丢了,城市变成了废墟,矿产归了美国,现在留给乌克兰人所拥有的东西就是几辈子都还不完的外债,可怜啊,可悲啊,更可恨!这就是你们向往的自由与民主! 当年的乌克兰社会,确实弥漫着一种对旧有政治格局的疲惫与厌倦。人们厌倦了无休止的政治争吵,厌倦了那些熟悉的政客面孔和他们背后似乎永远扯不清的利益纠葛。顿巴斯地区的枪声已经响了五年,经济在动荡中持续下滑,年轻人找不到出路,老年人在贫困中挣扎,而政客们依旧在议会里互相攻讦,在利益场上你来我往。这种看不到希望的日子,让乌克兰人对“改变”的渴望变得无比迫切,哪怕这种改变来自一个完全陌生的领域。 泽连斯基的出现,就像一股清新的风,他代表着“非典型”的政治人物,一个用幽默讽刺现实的局外人。他在电视剧里扮演过总统,把虚构的政治舞台变成了对现实的辛辣调侃,这种“代入感”让民众产生了奇妙的错觉——既然他能在屏幕上解决难题,或许也能在现实中带来转机。他的竞选承诺简单而直接:结束战争,整顿腐败,带来改变。没有复杂的政治术语,没有冗长的政策纲领,只用最朴素的语言击中了民众内心最柔软的地方。 相比之下,波罗申科的警告显得刺耳又悲观,在当时的氛围里,没人愿意相信这个“战争总统”的危言耸听,反而把他的提醒当成了保住权力的恐吓。 乌克兰人被虚幻的口号冲昏了头脑,他们忽略了泽连斯基毫无执政经验的短板,也忘了政治从来不是喜剧舞台,没有NG重来的机会。2019年的投票站里,大量年轻人和中间选民把票投给了这个“政治素人”,他们以为自己选择的是希望,却没想到是把国家推向了更深的深渊。 泽连斯基上台后,很快就暴露了治理能力的匮乏,他承诺的“结束战争”,并没有通过务实的外交谈判推进,反而在西方的怂恿下变得愈发激进。为了讨好西方盟友,他不断推动乌克兰加入北约,无视俄罗斯反复强调的安全红线,把一个本可通过外交途径缓解的地缘矛盾,变成了不可调和的军事对抗。 北约多年来的持续东扩早已让俄罗斯忍无可忍,而乌克兰的入约诉求,成了压垮骆驼的最后一根稻草。泽连斯基显然误判了局势,他以为有西方的支持就可以高枕无忧,却忘了乌克兰不过是大国博弈中的一枚棋子。 当俄罗斯的特别军事行动打响时,西方承诺的“全力支持”最终变成了有限的武器援助和口头上的声援,而这些援助从来都不是无偿的——乌克兰需要用自己的矿产资源、农业产出作为交换,需要承担高额的援助利息,甚至要允许西方资本深度介入国内关键产业。曾经属于乌克兰人的黑土地和矿产资源,慢慢变成了偿还“援助债”的抵押品,美国的能源公司和农业集团趁机抢占市场,把乌克兰的经济命脉牢牢攥在手里。 整顿腐败的承诺更是沦为空谈。泽连斯基上台后,既没有建立起有效的监督机制,也没有触动根深蒂固的利益集团,反而让自己的亲信和盟友进入权力核心,延续了乌克兰政治的腐败惯性。政府的决策越来越受制于西方的意志,国内的民生问题被搁置一旁,所有资源都向军事领域倾斜。年轻人被征召入伍,告别父母妻儿走向战场,无数家庭在战争中破碎,曾经繁华的城市变成断壁残垣,马里乌波尔的废墟、巴赫穆特的焦土,都是这场选择留下的惨痛印记。 那些当初为泽连斯基投票的民众,或许从未想过,波罗申科的警告会如此精准地变成现实。170万阵亡人数的背后,是170万个破碎的家庭,是无数父亲失去儿子、妻子失去丈夫、孩子失去父亲的人间惨剧。曾经完整的领土被分割,东部和南部的战略要地落入他人之手,这些土地上的资源和产业,要么在战争中被毁,要么被外部势力掌控。更沉重的是那笔永远还不清的外债,西方的每一笔援助、每一批武器,都变成了压在乌克兰人身上的枷锁,未来几代人都可能要为这场战争买单。 所谓的“自由与民主”,最终变成了一场彻头彻尾的骗局。乌克兰人向往的自由,是摆脱贫困和动荡的自由,却被西方包装成了对抗俄罗斯的“意识形态自由”;他们追求的民主,是能让生活变好的权利,却被政客利用成了获取选票的工具。当战争的硝烟散尽,留下的只有满目疮痍的国土和背负沉重债务的人民,而那些当初鼓动泽连斯基强硬对抗的西方势力,却在背后收割着利益,丝毫不会为乌克兰的命运负责。 这场悲剧的根源,在于乌克兰人在极度渴望改变的时刻,选择了虚幻的承诺而非务实的理性。他们忽略了地缘政治的残酷现实,低估了大国博弈的风险,也误判了政治素人的治理能力。 泽连斯基或许并非有意要毁掉自己的国家,但他的天真和短视,加上西方势力的推波助澜,最终把乌克兰推向了万劫不复的境地。如今的乌克兰,就像一艘在风暴中失去航向的船,被外部势力操控着,驶向看不到尽头的黑暗。