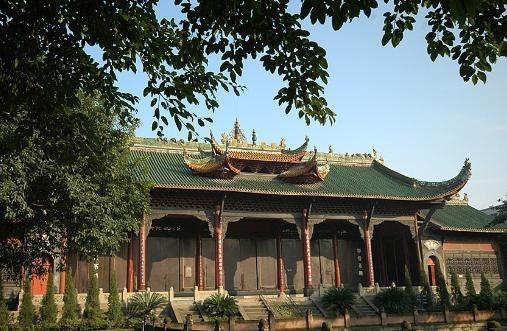

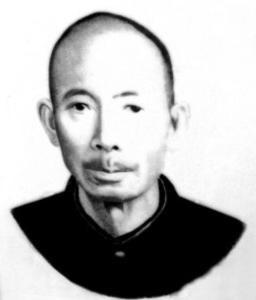

1966年,29岁的女学生领袖谭厚兰带领一群学生闯进曲阜孔庙,对这里的文物进行了疯狂的破坏。 这件事在当时搅动了整个文化界,几十年后再回头看,依然让人觉得既痛心又复杂。 毕竟孔庙承载的是上千年的文化根脉,就这样被一群年轻人以“革命”的名义毁掉,其中的教训值得好好琢磨。 谭厚兰这个人的经历本身就带着时代的烙印。 她1937年出生在湖南湘潭的农村,家里条件不算好,但父母特别看重教育,硬是供她读到了湘潭一中。 后来留校任教还入了党,24岁又被保送到北师大政教系,这在当年绝对算是“寒门逆袭”的典型。 本来以为她会成为一名优秀的教育工作者,没想到在时代浪潮的裹挟下,一步步走向了另一条路。 在北师大读书那几年,谭厚兰算是校园里的活跃分子,口才好又喜欢参与社会议题讨论。 1965年去《红旗》杂志社实习时,她跟着编辑林杰接触了不少政治理论,思想也变得越来越激进。 1966年文革爆发后,她索性成了北师大“井冈山兵团”的核心人物,整天喊着“彻底砸烂旧世界”的口号,把矛头对准了所谓的“封建糟粕”。 现在想想,这种转变既有年轻人的理想主义被误导的成分,可能也掺杂着想要出人头地的个人野心。 1966年11月9日,谭厚兰带着200多个师生坐火车到了曲阜。 11月15日那天,他们在孔庙广场开了场“批孔大会”,用大喇叭对着围观群众喊了整整一上午,把孔子说成是“奴隶主阶级的代言人”。 接下来的29天里,这群人在孔庙里几乎没闲着。 大成殿的龙柱被他们用凿子一点点凿坏,孔子的雕像被绳子拉倒后砸得粉碎,奎文阁的木质结构也被拆得乱七八糟。 更让人惋惜的是那些文物。 一千七百多本宋元明清时期的古籍,有不少还是孤本,要么被堆在院子里烧掉,要么被人踩在脚下当成废纸。 七十多件青铜器、玉器被石头砸得稀巴烂,孔林里三百多座石碑被推倒后,上面的文字都被凿得看不清原样。 后来曲阜文管会在1978年做过统计,说这次破坏是建国后最严重的一次,按现在的价值算超过一千万元,可那些文化价值根本没法用钱衡量。 其实当时全国都在搞“破四旧”,北京颐和园的佛像、苏州虎丘塔的文物也没能幸免,谭厚兰事件只是其中比较典型的一个。 她能这么大胆,据说和《红旗》杂志社那边的关系有关,有人默许了她的行动。 但她在整个过程中表现出的主动性,比如组织批斗会、指挥破坏行动,也让她没法完全摘干净责任。 1968年谭厚兰被下放到军垦农场劳动,1970年回北师大接受审查,后来调到工厂当工人,身体也越来越差。 1978年因为“破坏文物罪”被逮捕时,她已经查出得了宫颈癌。 1982年保外就医时在湖南老家去世,才45岁,墓碑上连生平都没敢写。 学界说起她,常说这是“时代悲剧和个人盲目性”共同造成的结果,既不能把她当成纯粹的“工具人”,也不能简单骂一句“疯子”就完事。 1978年国家文物局拨了500万元启动孔庙修复工程,找了故宫和曲阜的专家一起制定方案,花了十年才把主体建筑修好。 那些被烧的古籍,后来通过海内外征集复制、数字化扫描总算恢复了一部分,但原件永远找不回来了。 1982年《文物保护法》出台,第一次明确“文化遗产不可再生”,1994年孔庙还被列入了《世界遗产名录》。 现在去曲阜旅游,看到的虽然是修复后的样子,但那些修补的痕迹里,藏着的都是教训。 如此看来,谭厚兰事件留下的最深刻启示,可能就是文明传承需要理性和敬畏。 现在虽然没人会像当年那样砸文物了,但网络上解构历史人物、低俗化改编文物的事情也不少。 孔子说过“温故而知新”,把这段历史讲清楚,不是为了记住仇恨,而是要提醒大家,不管什么时代,守护好老祖宗留下的东西,都是咱们的责任。 毫无疑问,曲阜孔庙的断壁残垣早就修好了,但那段历史留在民族记忆里的伤痕,需要靠每个人的理性和担当去慢慢抚平。 毕竟文明的火种,从来都不是靠破坏得来的,只有懂得尊重过去,才能真正拥有未来。