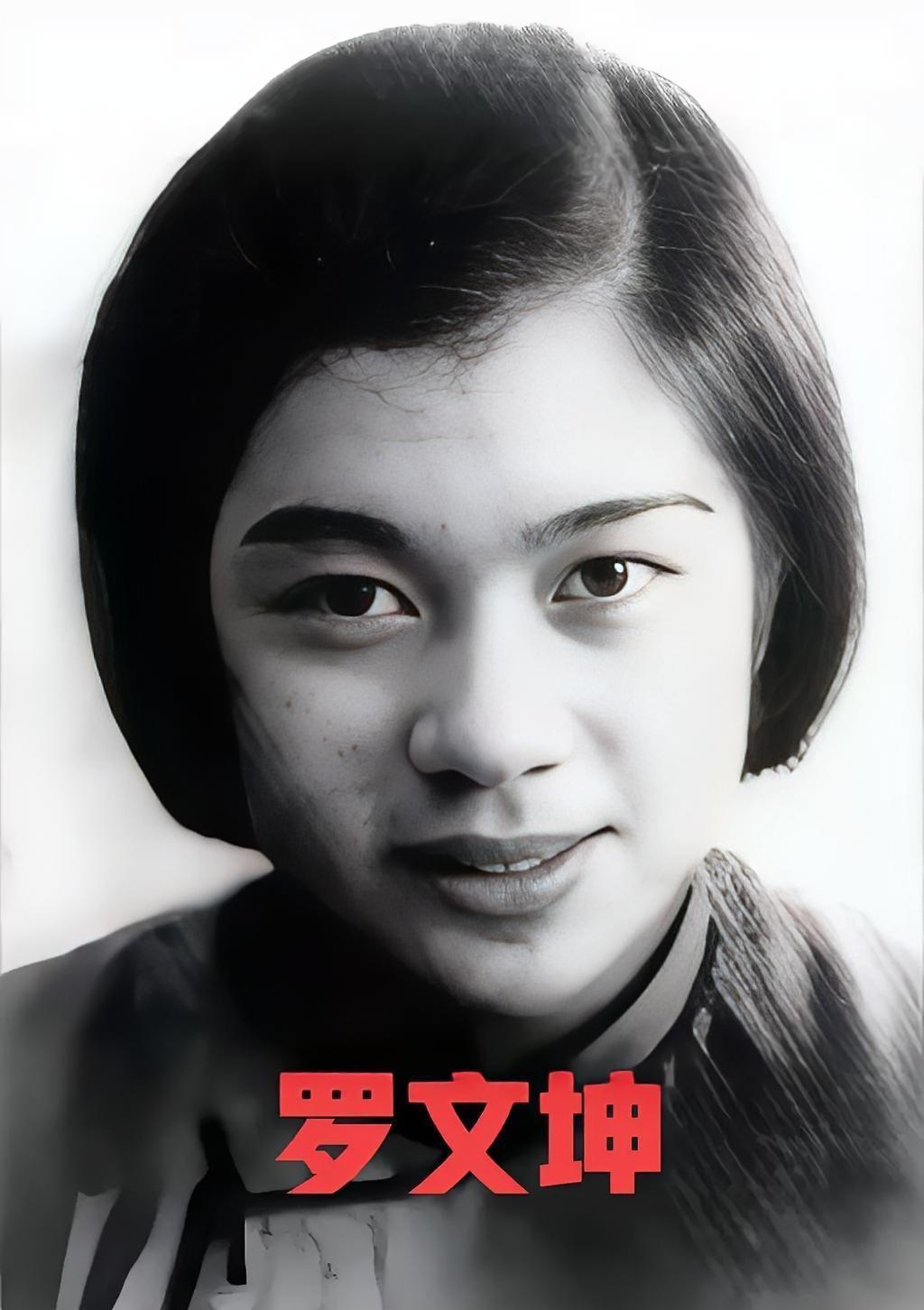

1942年,女地下党员罗文坤被捕,敌人见她不屈服,就把她放了,并让特务暗中监视她,谁知罗文坤却做出了一个惊人的决定:自杀! 那年桂林的夏天,日军轰炸的硝烟还没散尽,军统特务的黑色身影就已遍布街头。24岁的罗文坤站在桂林女中的讲台上时,粉笔灰还沾在教案的英文单词上,没人知道这个总带笑的英语老师,笔记本里夹着整个桂林地下党的联络暗号。 走出阴暗监狱的那天,阳光把她的影子拉得很长,腿上被老虎凳压出的伤口每走一步都像刀割。她下意识摸了摸衣领——那里藏着的氰化钾药片硌得脖子生疼,这是组织发的“最后防线”,她曾以为永远用不上。 特务闯进教室时,她正给学生批注作文,黑大褂袖口的铜纽扣闪着冷光。监狱里,竹签扎进指甲缝的剧痛让她咬破了嘴唇,敌人把高官厚禄摆在她面前,说“只要交出名单,女军官的肩章就是你的”,她只回了句“我的学生还等着上课”。 释放前,特务头子假惺惺地拍她肩膀“罗老师受惊了”,可她瞥见墙角那个总低着头的黄包车夫——昨天在学校门口也见过他。她突然懂了,这不是仁慈,是要用她当诱饵,钓出藏在暗处的战友。 当晚,她借着买煤油灯的由头,在巷口用暗号敲了三下苏蔓家的门。苏蔓和张海萍看到她手腕上的伤痕,眼圈瞬间红了。“他们想跟我钓鱼。”罗文坤声音很轻,却像锤子砸在两人心上。 张海萍急着要去找地下交通站想办法,罗文坤却按住她的手。“监视的人有三个,我们一动,整个联络网就完了。”她从枕头下摸出那包氰化钾,“只有我死了,敌人才会信我没叛变,你们才能安全。” 苏蔓曾提出让她假装叛变传递假情报,但罗文坤摇头——敌人狡猾,万一露出破绽,牺牲的就是更多同志。那个年代的地下工作,容不得半点侥幸。 她换上最喜欢的蓝布旗袍,对着镜子梳辫子时,想起入党宣誓那天,苏蔓说“革命者的生命不是自己的,是组织的”。氰化钾的苦味在嘴里蔓延开时,她最后看到的,是教案上没批完的那句“Where there is a will”。 第二天学生发现她时,遗书压在英语课本上,“我们为革命而死,死得其所”。特务果然以为她是不堪受辱自杀,撤走了监视,桂林地下党的联络网就这样在她的牺牲里保全下来。 79年后的今天,桂林女中还保留着她的教案,泛黄的纸页上,那句英文后面,有人用红笔补完了下半句:“there is a way”。只是当年那个补全句子的姑娘,永远停在了24岁的夏天。