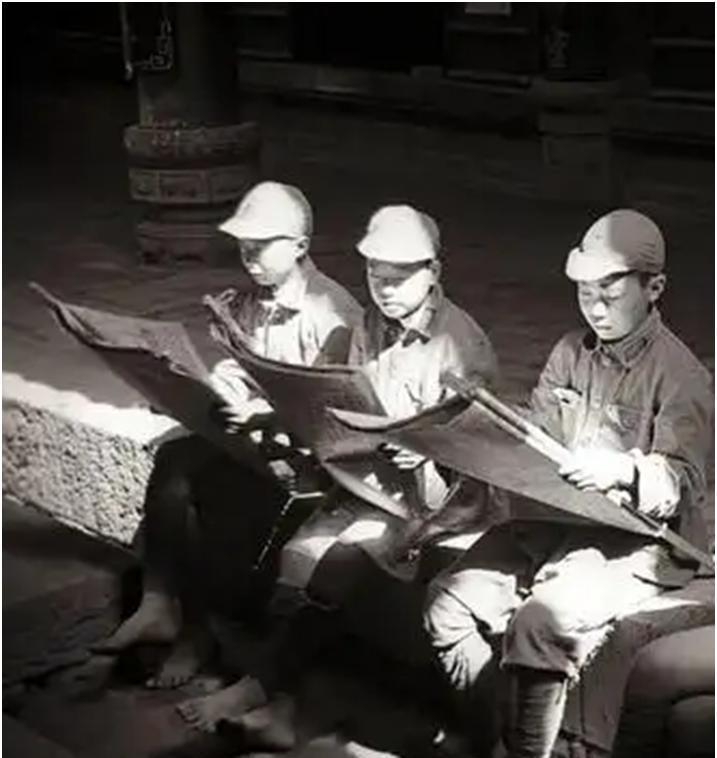

1936年的延安街头,寒风卷着沙尘打在脸上。 证件!哨兵仰头看他,枪杆比人还高半个头。 小孩拍了拍腰间鼓囊囊的枪套,声音脆生生的:我找贺龙,他是我舅舅。 哨兵撇嘴:就你?贺龙的外甥能是奶娃子? 争执声惊动了路过的人。 穿灰布棉袄的首长停下脚步,弯腰打量小孩军帽压到眉眼,棉衣袖子长出一大截,露出的手腕上还有道没好利索的伤疤。 小同志,你叫啥?首长笑问。 向轩!小孩梗着脖子,我姨妈是贺英,去年太平镇牺牲的,她让我来找大舅!首长听完,转头对哨兵说:放行吧,贺龙同志的外甥,不假。 后来向轩才知道,那天和他说话的是毛泽东。 向轩的记忆是从枪声里开始的。 两岁那年,他被关在永顺监狱的牢房里,隔着木栅栏看见母亲贺满姑被押出去。 女人回头看了他一眼,嘴唇动了动,没出声。 后来他才明白,那是母亲最后一次看他贺满姑被国民党杀害时,才28岁。 姨妈贺英花800块大洋把他赎出来,游击队的马鞍成了他的摇篮,军号声是他的催眠曲。 7岁那年春天,鹤峰太平镇的清晨突然被枪声撕碎。 贺英腹部中弹,跪在地上还在开枪,血顺着裤腿流进鞋里。 她把一个包袱塞进向轩怀里,里面有金条、银票,还有支比利时造的小手枪。 去找大舅贺龙,姨妈的声音越来越低,替我们报仇。 向轩抱着包袱钻到柴房,听着外面的枪声渐渐停了,再出来时,姨妈已经没了气。 贺龙见到向轩时,这孩子正攥着那支小手枪,非要当红军报仇。 红二军团的战士们都笑,说这娃娃枪比人还沉。 可没人笑太久1934年陈家河战斗,向轩跟着指挥所转移,撞见溃兵抢老百姓的鸡。 他躲在树后,抬手就是一枪,正中敌兵腿弯。 贺龙拍着他的头笑:行,算你个小红军。 那年向轩8岁,成了红二军团最小的通讯员。 1935年冬天,红二方面军从桑植出发长征。 9岁的向轩背着比自己还宽的背包,跟着队伍走。 贺龙从战利品里挑了匹云南矮脚马,让他和另外三个小红军轮流骑。 过澧水时,向轩把马让给了伤员,自己蹚着刺骨的河水走。 河水没过膝盖,冻得他牙齿打颤,可他没哭姨妈说过,红军的娃不能掉眼泪。 雪山上的风像刀子,刮得人脸生疼。 向轩把棉衣里的棉花掏出来塞进马鞍,自己穿单衣走。 眉毛上结着冰碴,每走一步都像踩在棉花上。 过草地时断了粮,炊事员老辛把最后一把青稞面给了伤员,自己躺在草里再也没起来。 他儿子辛先柱抱着父亲哭,向轩摸出姨妈留下的小手枪,在草丛里转悠半天,打下只黄羊。 那天晚上,全班20多人围着篝火,分吃了那只没什么肉的羊。 到了延安,毛泽东让向轩去读书。 这孩子从睁眼瞎开始学,三个月就能认全报纸上的字。 抗大毕业后,他非要回前线。 百团大战里,他带着侦察班摸进日军据点,田家会战斗,他用浸煤油的棉被裹着推车当土坦克,掩护爆破手炸碉堡。 1947年晋南战役,他盯着缴获的汽油桶发呆,琢磨出飞雷炮把炸药包扔出去500米,炸得国民党军碉堡直冒烟。 战友们都说:向轩这娃,真是从枪林弹雨里‘炸’出来的。 1955年授衔那天,30岁的向轩穿上中校军装,胸前挂着二级独立自由勋章和二级解放勋章。 他摸着胳膊上的伤疤笑,这些疤里,有雪山划的,有子弹擦的,还有试制飞雷炮时被碎石崩的。 离休后,他总去学校给孩子们讲故事,讲贺英临终塞给他的小手枪,讲长征路上那匹被他让出去的矮脚马。 我活着,就是替牺牲的亲人看一眼新中国。 他说这话时,阳光照在他满是皱纹的脸上,像极了当年延安街头那个攥着枪套的小孩。 那支比利时小手枪后来捐给了军事博物馆,枪套上的裂痕还留着当年贺英塞给他时的褶皱。 向轩总说,是这支枪带着他走过雪山草地,是那些没活到新中国的亲人托着他长大。 从两岁狱中流泪的娃娃,到九岁徒步行军的小红军,再到带着伤疤讲历史的老兵,他把所有苦难都酿成了故事里的光这或许就是对牺牲最好的告慰:活着,并且永远记得。