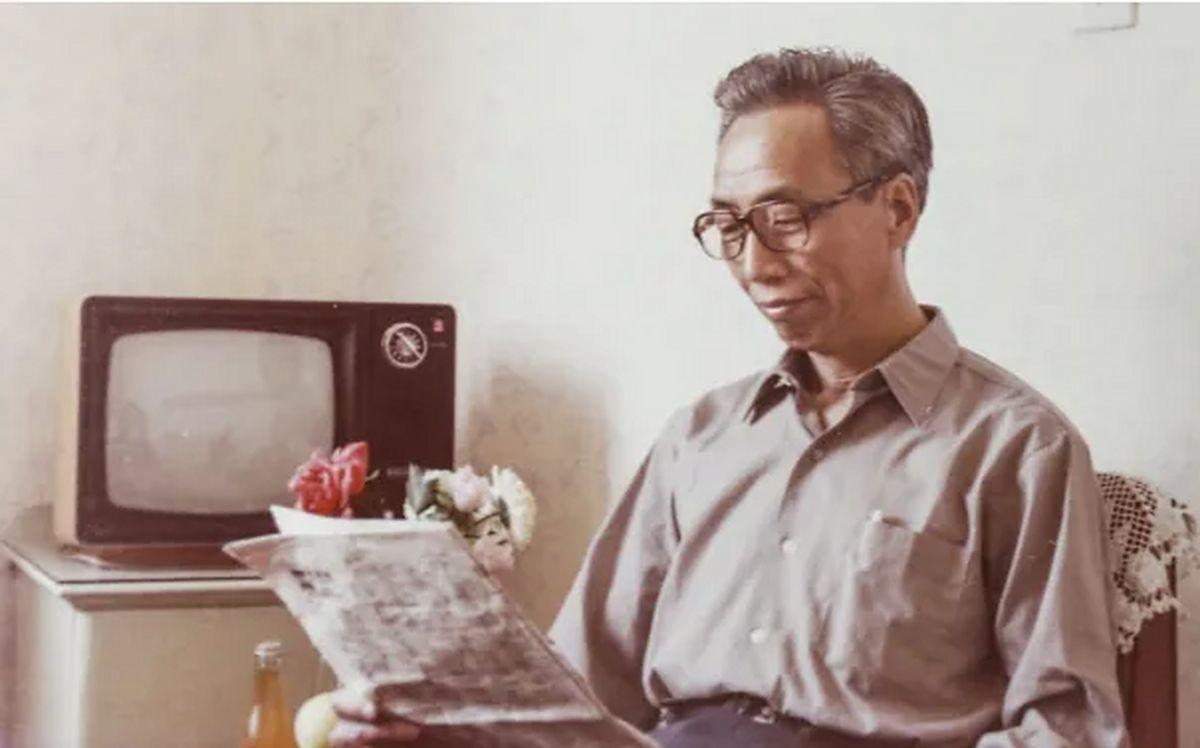

[太阳]1959年,中国航空专家马凤山被派去苏联学习轰6飞机制造,苏联专家一再强调:不必记笔记,我们会把资料送到中国,后来却翻脸不认账,可结果出乎苏联意料! (参考资料:2019-08-06 澎湃新闻——最美奋斗者|造中国人自己的大飞机,是他一生致力做的事) 当C919划过天际,无数人为此欢呼,我们赞叹这架现代化客机的精巧设计与卓越性能,但很少有人会追问,支撑这一切的底层逻辑是什么? 一架飞机的成功,不只在于技术本身,更在于其背后一整套成熟的研发体系、质量标准和专业文化,这套体系的源头,很大程度上可以追溯到一个名字:马凤山。 他并非今天媒体聚光灯下的明星工程师,却被后辈尊为中国大飞机事业的系统架构师,他的一生,超越了设计某一个具体型号的飞机,而是在为整个中国航空工业构建一套可以自我演进的“操作系统”。 故事要从1959年讲起,当时,年轻的马凤山随队前往苏联,学习图16轰炸机的相关技术。 苏方专家口头承诺会提供全套资料,这让大多数人觉得没必要费力做笔记,然而,马凤山却是个例外,他几乎是贪婪地记录下了总体、强度、试飞等所有关键信息。 后来的事情验证了他的远见,苏联承诺的资料迟迟未到,中苏关系也发生了变化,就在项目近乎停滞的危急关头,马凤山那本厚厚的笔记,成了中国自主设计第一款中程战略轰炸机轰6的绝密财富。 这次经历深刻影响了马凤山,他意识到,技术不能靠别人的承诺,必须掌握在自己手里,这种朴素的自觉,在他晚年时升华为一种国家层面的战略思考。 八十年代,国内民机领域开始转向与国外合作,很多人认为这是捷径,马凤山却坚持,我们必须有自己的标准。 他领导团队,着手编制中国第一部运输类飞机适航规章《CCAR-25》,这项工作枯燥且繁重,却是为中国民机产业铺设一条合法合规的“起飞跑道”。 从一份应急的个人笔记,到一部奠基性的国家法典,马凤山完成了从知识的获取者到知识体系构建者的关键一跃。 “人命关天,质量第一”,这是马凤山常挂在嘴边的话,他深知,飞机设计图纸上的任何一个小数点错误,都可能在未来酿成无法挽回的灾难,他将这种对生命的敬畏,内化为一套近乎苛刻的工作流程。 他有一个著名的习惯,后来被称作“红点工作法”,在审阅任何一份技术报告时,他会在每一个数字上打一个红点,确认无误的,画个圈;发现问题的,打个叉,这个看似简单的动作,背后是对海量数据百分之百的责任心。 这种严谨作风,并非只停留在个人层面,在他的影响下,吴兴世等后来的航空专家也继承了这个习惯,并将其传授给更年轻的设计师,一种个人的工作方法,就这样演变成团队的肌肉记忆和一种质量文化符号。 这套体系的威力,在运10项目中得到了终极检验,作为中国首款大型客机,运10的研制涉及几十个专业、几百个协作单位,仅设计图纸就有十四万三千页,马凤山作为总设计师,统领全局,逐一审查所有技术报告和手册。 十年攻关,运10项目没有因为一次数据错误而导致重大返工,这在世界航空史上,都是一个了不起的成就。 马凤山的一生,几乎就是一部中国航空工业的拓荒史,从轰6到运8,再到运10,国家一声召唤,他便毫无条件地奔赴一线,从东北到西北再到上海,数十年的南征北战,他把所有精力都献给了大飞机事业。 他并非一个生活枯燥的人,书法、京剧、音乐、棋牌,甚至还会拉二胡,爱好十分广泛,但他有着极强的自律,从不“玩物丧志”,事业永远是第一位的。 1990年4月,这位为中国大飞机事业奉献一生的开拓者,因积劳成疾在上海病逝,年仅六十一岁。 他的离去,并未让他的精神消散,2019年5月,在C919大型客机的设计研发中心,一尊马凤山的半身雕像被庄重地树立起来,这并非一次简单的缅怀,而是新一代航空人对自己精神血脉的确认。 他们用这种方式宣告,马凤山所代表的那种对国家忠诚、对技术严谨、对事业奉献的基因,已经深深融入了这支年轻队伍的血脉里,他的名字,和他一生主持的三大型号飞机一起,成为一种象征,一种力量。