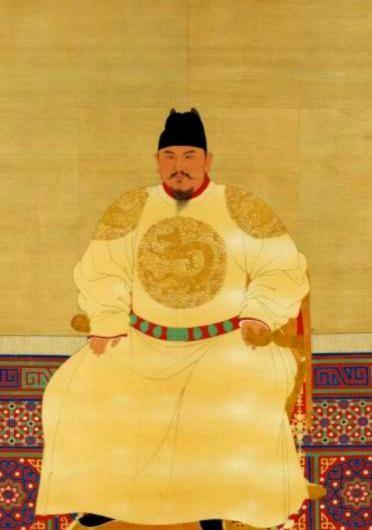

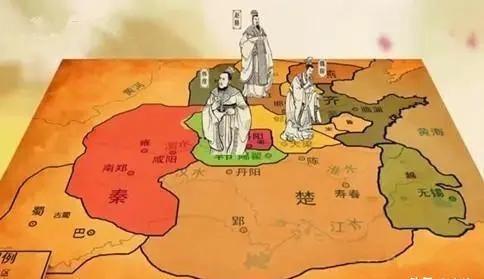

1369年,71岁的朱升,向朱元璋辞行:“陛下,老臣要回家祭祖。”朱元璋欣然同意,并赏了他一块免死金牌,然而,朱升一出城门,立即调转方向,逃离了京城。 朱元璋手下的谋士中,刘伯温名气最大,但真正最聪明的却是另一个人——朱升。 这位老先生用九个字帮朱元璋打下江山,又用一个"退"字保住性命。 朱升到底有多聪明? 从一句话就能看出来。 当年朱元璋还在四处征战,势力不算太强,正愁不知道怎么办。 朱升见面就给出建议:"高筑墙、广积粮、缓称王。" 九个字,简单明了,却道出了成大事的精髓。 先说这九个字的妙处。 高筑墙,就是要有根据地,把自己的地盘经营好,别让人轻易打进来。 广积粮,有了粮食才有本钱打仗,兵马未动粮草先行嘛。 最关键是"缓称王"三个字,别急着当皇帝,枪打出头鸟的道理谁都懂。 朱元璋听了这话如获至宝。 果然按这个套路来,先把应天府(南京)经营得铁桶一般,粮草充足,实力够了才敢称王。 要知道,当时各路起义军都急着称王称帝,结果一个个被元朝收拾掉。 朱元璋却一直忍着,直到1364年打败陈友谅才称吴王,比其他人晚了好几年。 正是这种稳扎稳打的策略,让朱元璋最后笑到最后。 可以说,没有朱升的这九字方针,就没有后来的大明王朝。 朱升不光有战略眼光,政治智慧更是一流。 明朝建立后,朱升被任命为翰林学士,参与制定各种制度。 按说这是个肥差,但朱升却很低调,从不居功自傲,也不拉帮结派。 你想啊,当时那些开国功臣,哪个不是意气风发? 李善长、刘伯温这些人都忙着争权夺利,只有朱升安安静静做好自己的事。 到了1369年,朱升做了一个让所有人意想不到的决定——主动辞官回家。 理由很简单,说是要回去祭祖。 朱元璋还想挽留,朱升却执意要走。 这一年,朱升已经71岁。 按现在的话说,这个年纪退休很正常。 但在那个时代,71岁的大臣还能继续工作。 更重要的是,朱升走的时机太微妙了。 当时朱元璋刚建国两年,正是需要用人的时候。 而且明眼人都能看出来,朱元璋对功臣的态度开始微妙起来。 胡惟庸案、蓝玉案还没爆发,但敏感的人已经嗅到了危险的味道。 朱升就是这样的聪明人。 功成身退,这四个字说起来容易,做起来太难。 多少人明知道该退却舍不得权力,最后落得个身败名裂。 更有意思的是,朱升告老还乡后并没有回老家安徽休宁,而是跑到东海一带的西溪胥宇隐居。 这个选择耐人寻味。 回老家容易被人找到,跑到远离政治中心的地方才能真正清静。 朱升的选择证明了什么? 证明了真正的智者不在于能够建功立业,而在于知道什么时候该收手。 对比一下其他开国功臣的下场就更能看出朱升的高明。 李善长最后被赐死,刘伯温也死得不明不白,胡惟庸、蓝玉更是被灭了九族。 那些武将更惨,除了汤和等少数几个,大部分都没有好下场。 为什么朱升能全身而退? 第一,功劳够大但不显山露水。 九字方针的功劳确实大,但朱升从不到处宣扬,也不以此要挟皇帝。 第二,从不参与政治斗争。 朝堂上那些明争暗斗,朱升一概不参与。 第三,懂得适时退出。 最关键的是,朱升看透了朱元璋的性格。 朱元璋这个人疑心重,对功臣既离不开又不放心。 想要在朱元璋手下保命,就得让朱元璋觉得没威胁。 什么样的人没威胁? 退隐的人。 朱升1370年去世,享年72岁。 算算时间,正好躲过了后来的各种政治风暴。 如果继续留在朝堂上,很难说能否善终。 回过头看,朱升的一生堪称完美。 年轻时读书做学问,中年时出山辅佐明君,晚年功成身退颐养天年。 这样的人生,古代文人梦寐以求。 朱升的故事告诉我们什么? 聪明不在于能力有多强,而在于知道什么时候该进什么时候该退。 人生如棋,善弈者通盘考虑,而不是只看眼前一步。 现在很多人都说要学刘伯温的神机妙算,其实真正值得学习的是朱升的人生智慧。 知进退,懂分寸,这才是做人的最高境界。