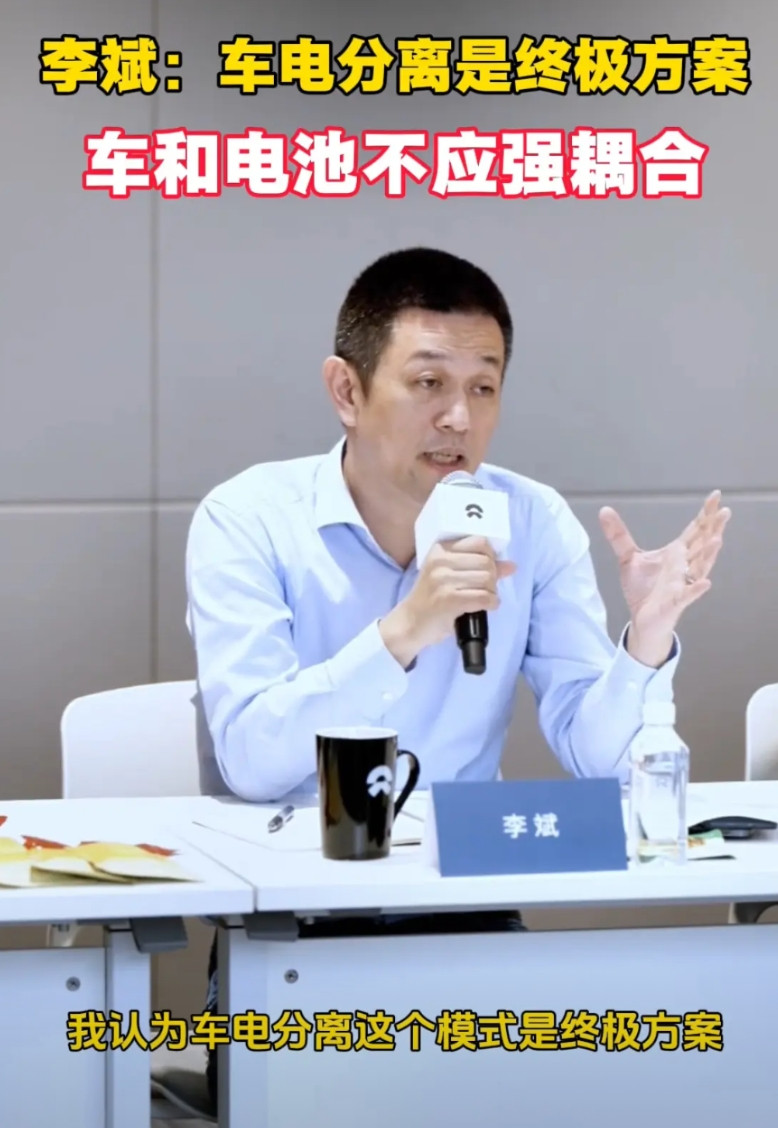

华尔街日报9月10日报道:“欧盟委员会主席冯德莱恩表示,电动汽车的未来必须在欧洲。她表示,欧盟委员会将致力于保护从农民到初创公司和电动汽车制造商等一系列行业。” 要说欧洲现在最怕什么,那肯定是中国电动汽车在欧洲市场的势头。数据摆在那儿,2025 年一季度中国电动车在欧洲的市场占有率已经达到 14%,比亚迪在意大利这些国家都成了新能源销量冠军。 更让欧洲车企坐不住的是,中国车企不只是把车卖到欧洲,还直接把产业链搬了过去。比亚迪在匈牙利塞格德建的工厂年底就要投产,2026 年就能年产 15 万辆电动车,到 2030 年计划增至 30 万辆。 他们还打算年底前在欧洲 32 个国家开超过 1000 家门店,从销售到生产的本地化布局搞得有声有色。 面对这种情况,欧盟去年 10 月出台了对中国电动汽车加征关税的政策,税率从 17% 到 35.3% 不等,叠加基础关税后最高达到 45.3%。 可这政策刚执行 7 个月就扛不住了,今年 5 月又突然宣布取消高关税,改成实施 “最低进口价格” 机制,要求中国出口欧洲的电动车最低售价不能低于 3.5 万欧元。 这政策急转弯背后,是欧盟的两难:一方面想保护本土车企,另一方面又怕把自己逼上绝路。要知道欧洲 30% 的动力电池都依赖宁德时代,要是真把中国车企惹急了,大众、宝马这些车企可能都得面临停产风险。 欧盟内部对这项政策的分歧大得很。去年 10 月投票的时候,27 个成员国里只有 10 个投了赞成票,德国、匈牙利等 5 个国家直接投了反对票,还有 12 个弃权。德国三大车企大众、奔驰、宝马全都公开表示反对加征关税。 宝马在声明里说得很实在:这种做法完全行不通,不仅提升不了欧洲车企的竞争力,还会限制消费者的选择,拖慢整个欧洲交通低碳化的进程。德国财政部长更是直接警告,跟中国打贸易战对欧洲汽车业弊大于利。 德国车企反对不是没道理,他们跟中国市场绑得太深了。大众入股了小鹏,宝马和宁德时代签了长期协议,连博世这样的零部件巨头都得主动找中国企业合作。德国汽车工业协会主席希尔德加德・穆勒说得很直白:加征关税的负面影响远甚于表面那点好处。 更有意思的是,德国民众对中国汽车的接受度越来越高,有调查显示 59% 的受访德国人会考虑购买中国汽车。这种上下不一的情况,让欧盟的保护政策更难推行了。 欧洲电动汽车产业的麻烦还不止外部竞争,自身的问题也不少。最明显的就是充电基础设施跟不上。德国北莱茵 - 威斯特法伦州的数据显示,虽然充电桩数量比去年翻了一番,但分布特别不均衡。 首府杜塞尔多夫平均每 2.6 辆电动车就有一个充电桩,可到了莱茵 - 贝格镇,就得 14.6 辆车 “抢” 一个充电桩。这种基础设施的差距,直接让很多消费者对电动车望而却步。 更尴尬的是欧盟自己定的减排目标和保护政策之间的矛盾。按照规定,2025 年新车平均二氧化碳排放量必须降到每公里 93.6 克以下,不然车企就得交巨额罚款。 可加征关税、设置价格壁垒这些保护措施,实际上却拖慢了电动化转型的速度。这种 “左手罚钱、右手限流” 的操作,让欧洲车企左右为难。 中国车企面对欧盟的政策调整,早就拿出了应对办法。比亚迪不仅在匈牙利建厂,还建了研发中心,专门开发适合欧洲市场的智能驾驶系统和高压平台,甚至跟当地大学搞起了产学研联盟。 蔚来在德国建的换电站网络已经覆盖 12 个城市,3 分钟就能换好电池。这些本土化措施让中国车企能灵活应对各种贸易壁垒,反而加速了在欧洲市场的扎根。 现在再看冯德莱恩 “电动汽车的未来必须在欧洲” 这句话,更像是给自己打气。中国车企在欧洲市场的份额从几年前的几乎可以忽略,到现在的 14%,而且还在增长; 反观欧洲市场,今年 8 月纯电动汽车销量同比下降了 43.9%,德国这个核心市场更是下跌了 68.8%。这样的差距,不是喊几句口号就能弥补的。 冯德莱恩的“电动汽车的未来必须在欧洲”,反映了欧盟在全球汽车产业变局中的焦虑与挣扎。欧洲的问题不是一天两天形成的,解决起来也不可能一蹴而就。 如果欧洲继续坚持保护主义,只会让自己在竞争中更加被动。相反,如果欧洲能够放下偏见,和中国等国家合作,或许还能在电动汽车的未来分一杯羹。毕竟,在这个全球化的时代,闭门造车是没有出路的。