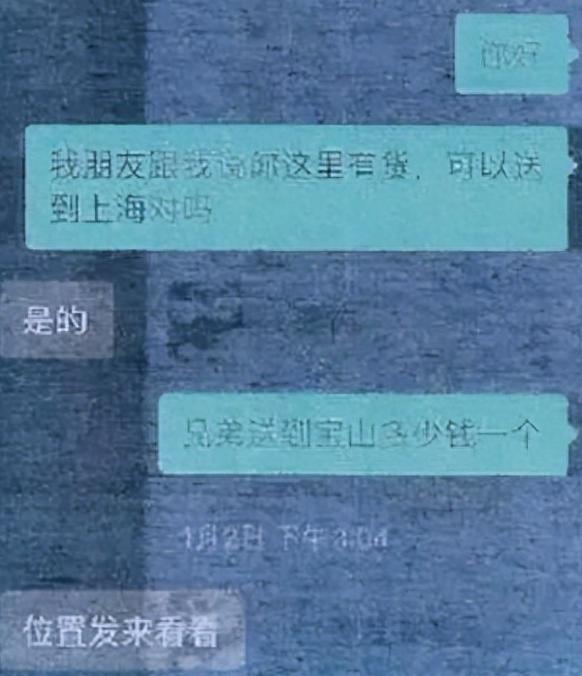

警惕!两名青少年因“上头电子烟”走上贩毒歧途,9月15日检察官发出重要提醒![无辜笑] 9月15日上海宝山区检察院对一起涉及青少年的贩卖毒品案提起公诉,案件中的两名未成年人从尝试所谓“上头电子烟”开始,一步步走向以贩养吸的犯罪道路,最终受到法律惩处。 2023年10月的一个普通夜晚,刚过16岁生日的王某参加朋友聚会,几个人围坐在一起,有人拿出一支看起来很酷的电子烟,说这是最新流行的“上头电子烟”,试试就知道有多爽。 王某犹豫了一下,但在朋友们的起哄声中,还是接过来吸了几口,没想到很快就开始剧烈呕吐,整个人都不舒服,后来才知道,这种所谓的电子烟其实含有依托咪酯,早就被国家列为管制精神药品。 那段时间王某确实被吓到了,发誓再也不碰这东西,可是故事并没有就此结束。 同样来自外地打工家庭的刘某,比王某还小一岁,初二就辍学了,他也是在那段时间接触到了这种“上头电子烟”,年纪轻轻就开始尝试各种新鲜刺激的东西。 2023年底两个孩子跟着一个叫黄某的成年人来到苏州,说是要找份工作好好干,黄某比他们大几岁,已经成年了,但长期吸食这种电子烟,整个人状态很差。 打工的日子没持续几天,三个人就都受不了了,没有技能,年纪又小,能找到的都是最累最苦的活儿,工资还不高,很快他们就放弃了正经工作的想法。 没有收入来源,但黄某对“上头电子烟”的依赖越来越重,在他的影响下,王某再次开始吸食,而且这次很快就上瘾了,原本以为只是偶尔试试,没想到身体和心理都开始依赖这种感觉。 三个人每天的开销不小,光是买电子烟就要花不少钱,有一天黄某刷朋友圈时发现,居然有人在公开售卖这种“上头电子烟”,而且利润看起来很可观。 “既然我们自己也要买,不如直接拿货来卖,还能赚点差价。”黄某提出了这个想法,王某几乎没有犹豫就同意了,他们觉得这不过是帮朋友代购,没什么大不了的。 三个人很快分工明确:黄某负责联系货源,王某在网上发广告招揽买家,刘某负责送货和收钱,一开始只是在熟人圈子里卖,后来客源越来越多,他们的胆子也越来越大。 这种电子烟在年轻人中很受欢迎,很多人都好奇想试试,三个人的“生意”做得风生水起,每天都有稳定的订单,赚到的钱除了维持日常开销,大部分都被他们自己消费掉了。 他们心里其实知道这东西不是普通商品,但总觉得只是电子烟而已,应该没那么严重,况且网上到处都有人在卖,他们只是小打小闹,不会有什么大问题。 事情的转折点来得很突然,2024年春天的一个早晨,警察突然出现在他们的住处,三个人这才意识到,他们做的事情已经触犯了法律。 在派出所里三个人才真正了解到依托咪酯的严重性,这种化学物质不仅会让人成瘾,长期使用还会对大脑和身体造成严重损害,更重要的是贩卖含有这种成分的产品,已经构成了贩毒罪。 法庭上三个年轻人的表现截然不同,黄某作为主要组织者,明知道这是毒品还要拉着两个未成年人一起做,被判了三年有期徒刑,罚金5000元。 王某虽然是未成年人,但参与程度较深,也被判了一年九个月,罚金3000元,刘某因为年龄最小,参与时间相对较短,被判八个月,罚金1000元。 这个案子在当地引起了不小的反响,很多家长这才意识到,现在的毒品已经不是他们印象中的样子,而是伪装成各种日常用品,专门诱惑年轻人上钩。 从王某第一次接触“上头电子烟”到最终被判刑,整个过程不到一年,一个本该在学校读书的孩子,就这样毁掉了自己的前程。而这样的案例,在全国各地都在不断发生。 这些新型毒品往往包装精美,名字听起来也很时髦,很容易让年轻人误以为是普通的消费品,加上同龄人之间的相互影响,一旦开始尝试,后果往往不堪设想。 这起案件提醒我们,对于各种新奇的电子产品,特别是那些声称有特殊效果的,一定要保持高度警惕,不要因为好奇或者朋友的怂恿,就轻易尝试来路不明的东西。 网友们议论纷纷: “这种所谓的‘上头电子烟’真的太害人了,看起来和普通电子烟没两样,一不小心就中招,家长们真的要提醒孩子注意!” “才15、16岁,人生才刚刚开始啊,就这样留下案底了…交朋友真的太重要了,身边人什么样自己很容易变成什么样。” “好奇害死猫,年轻人对什么都想试试,但这种东西试一次可能就毁一辈子,必须管住自己。” “那个黄某自己吸还拉未成年人下水,判三年真的不冤,重判才能震慑这种人!” 你遇到过身边有疑似“上头电子烟”或隐蔽性毒品传播的情况吗?你觉得社会、学校、家庭该如何配合,才能真正保护青少年远离这类毒品? 官方信源:国家禁毒委员会办公室官方网站