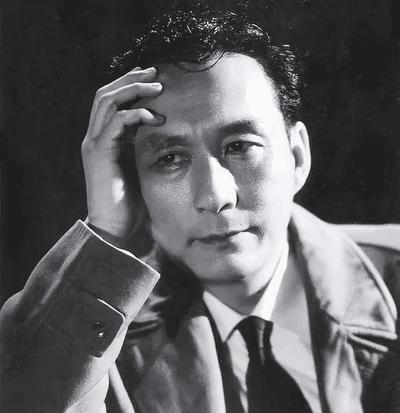

谁能想到这个水果摊边长大的孩子,日后会成为与阮玲玉搭戏的银幕巨星,更是将表演“圣经”带到中国的翻译家和导演?[凝视] 1911年上海一个寒冬,苏州河边的水果摊旁一个男孩在帮父亲整理摊位,债主上门逼债时,父亲让他下跪求情,那种深入骨髓的屈辱,成了郑君里一生的动力。 家境贫寒却阻挡不了精神世界的富足,郑君里酷爱读书,《少年维特之烦恼》《茵梦湖》都是他中学时的枕边书,1928年为了免费就读,他毅然从初中辍学,考入南国艺术学院戏剧科,师从田汉。 就在这里他遇到了后来的挚友赵丹,两个穷学生在宿舍里彻夜长谈,讨论戏剧,畅想未来,1929年郑君里第一次登台,在话剧《莎乐美》中饰演“叙利亚少年”,那一刻舞台的光芒照亮了他的人生。 1932年金焰把这个舞台新星介绍给联华影业,郑君里的银幕生涯就此开始,《野玫瑰》《新女性》《大路》,一部接一部的影片让他声名鹊起。 1935年的“全国最佳影星评选”成了他演艺生涯的高光时刻,得票数仅次于“电影皇帝”金焰,被誉为“电影候补皇帝”,那时的郑君里,走在上海街头会被影迷围堵,签名照片供不应求。 与阮玲玉合作《新女性》时,两人的对手戏堪称经典,阮玲玉的细腻与郑君里的深沉形成完美互补可惜红颜薄命,阮玲玉的离世让郑君里痛惜不已,也让他更加思考表演的真谛。 成名之后的郑君里并未沾沾自喜,他常觉得自己的表演“很僵”,渴望突破,尽管只有初中学历,英文基础薄弱,他却决心啃下英文表演著作。 深夜的宿舍里一盏煤油灯下,郑君里对着英文字典逐字逐句地翻译,理查德·波列斯拉夫斯基的《演技六讲》就是这样被他“啃”出来的,后来与章泯合译的斯坦尼斯拉夫斯基《演员自我修养》,更是首次将系统化表演理论引入中国。 这些译著至今仍是表演专业学生的必读书目,被誉为“表演圣经”。多少演员通过这些书找到了表演的门径,郑君里功不可没。 抗战爆发后,郑君里放下明星身份,深入西北、西南地区,用一年多时间拍摄纪录片《民族万岁》,镜头记录下各少数民族支援抗战的动人场面,也记录下一个艺术家的家国情怀。 1947年他与蔡楚生合作执导《一江春水向东流》。这部反映抗战时期民众苦难的影片,成为中国电影史上不朽的经典,影片公映时,观众排队买票的长龙绕了影院几圈。 1949年郑君里独立执导《乌鸦与麻雀》,获得文化部优秀影片一等奖,从演员到导演的华丽转身,他用实力证明了自己。 新中国成立后,郑君里迎来事业高峰,1959年他执导的《林则徐》和《聂耳》双双成为国庆十周年献礼片的开幕片和闭幕片,一个人同时执导两部献礼片,这在电影史上极为罕见。 艺术上郑君里不断探索,他尝试将中国古典诗词、水墨画的意境融入电影语言,在《枯木逢春》中,借鉴《清明上河图》的散点透视手法,探索具有民族特色的电影表现形式。 对待工作郑君里近乎苛刻,他常对儿子说:“拍电影就像双手捧着水银一样,只要有一个缝,那水银就漏出去了。”每次拍摄,他都是摄影棚第一个到场的人,拍摄计划详细到每个镜头的角度。 1936年郑君里与黄晨在杭州六和塔下举行集体婚礼,这位贤内助陪伴他走过了人生最辉煌的岁月,也见证了最黑暗的时光。 然而命运对这位才华横溢的艺术家并不仁慈,文革开始郑君里遭受了批斗入狱,后来因肝癌在狱中含冤逝世,一代电影大师就这样凋零了,他留下的不仅是《一江春水向东流》《林则徐》等经典影片,更是对艺术不懈追求的精神财富。 1978年郑君里获得平反,1995年他获颁中国电影世纪奖最佳导演奖,虽然迟来的正义无法挽回生命,但历史终会还原真相。 从水果摊边的贫寒少年到银幕巨星,从表演理论翻译者到电影导演,郑君里的一生浓缩了中国电影的半部发展史,他用生命诠释了什么叫艺术家的责任与担当。 你觉得像郑君里这样从演员转型导演成功的秘诀是什么?是深厚的理论功底,还是对艺术的执着追求?如果让你选择,你更愿意做台前的明星还是幕后的导演?