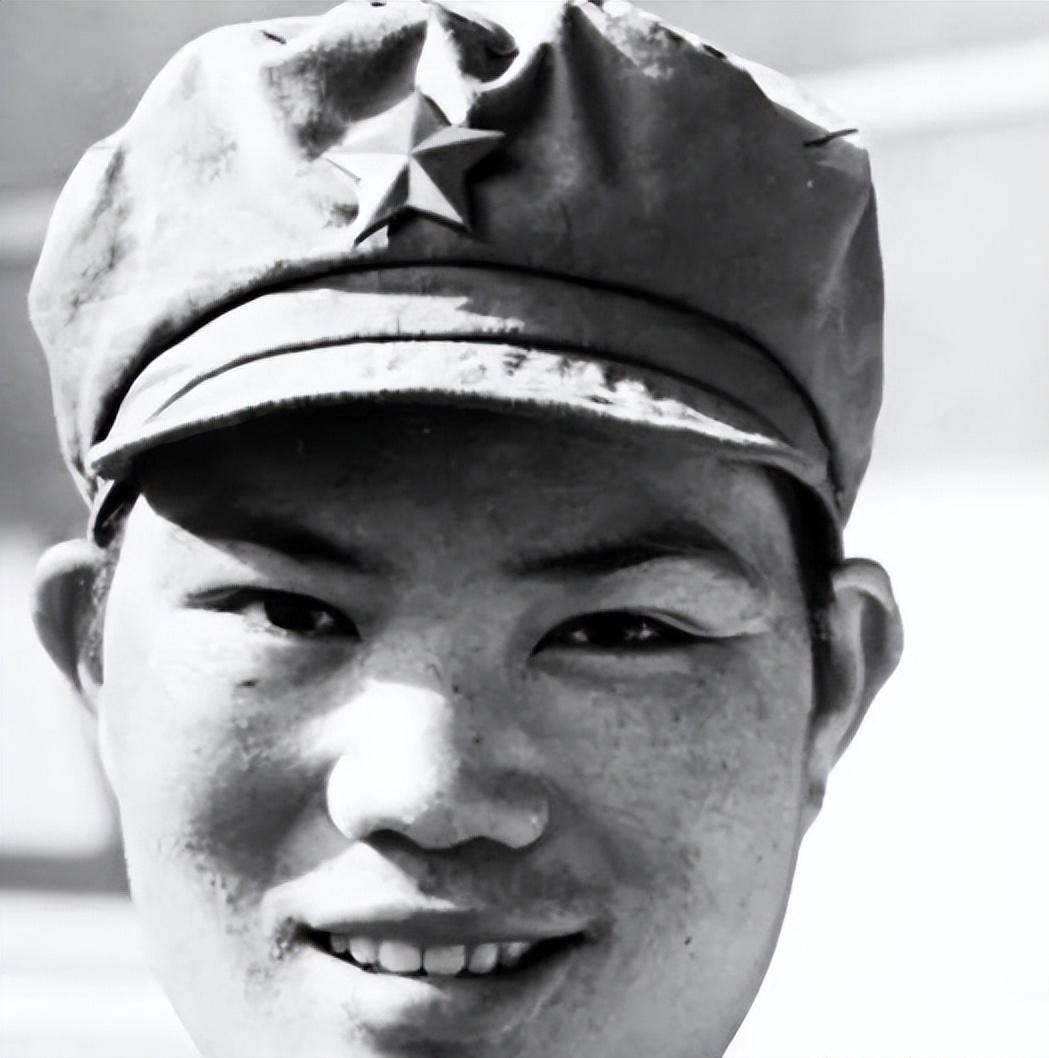

1971年,23岁的女干部李玉枝嫁给了一级伤残战斗英雄,新婚之夜二人同房时,她竟然拿布条把自己和英雄绑在了一起,这是为何呢? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1971年的广东海丰,新婚夜的烛火映着李玉枝手里的蓝布条,她轻轻将自己的手腕与丈夫麦贤得的手腕系在一起,绳结不松不紧,刚好能在他翻身时牵动自己。 彼时23岁的她,刚成为一级伤残战斗英雄的妻子,而这根普通的布条,后来成了他们婚姻里最珍贵的信物,承载着五十年不离不弃的承诺。 1965年8月6日,东山岛附近海域炮声震天,他所在的611号护卫艇被敌军炮弹击中,高温弹片穿透右前额,深入颅内二寸,脑浆与鲜血瞬间糊住双眼。 机舱里一片漆黑,满是油污与硝烟,他却凭着肌肉记忆摸索着,手指划过发烫的零件。 最终拧紧了松动的油阀螺丝,又用身体顶住移位的波箱,让失去动力的战艇重新启动,撑到战斗胜利。 可这场胜利留给他的,是四次脑部手术后仍无法根除的后遗症:外伤性癫痫、右手偏瘫、语言障碍,连吃饭都要重新学用左手。 李玉枝认识麦贤得时,是公社妇联干部,模样周正,性格爽朗,身边不乏介绍对象的人。 组织将麦贤得的情况告诉她时,有人劝她“别跳火坑”,毕竟照顾一个随时可能癫痫发作、生活难以自理的人,意味着要放弃太多。 可她第一次见麦贤得,是在海军的活动室里,他正笨拙地用左手打乒乓球,球掉了就弯腰捡,额头的疤痕在阳光下隐约可见,却没半点颓丧。 他说不出太多话,只反复说“想做事”,那一刻,李玉枝心里有了答案:这个为国家流过血的人,不该孤单。 新婚夜的布条,是李玉枝从医生那里听来的“笨办法”,医生说麦贤得夜间癫痫发作时,可能会撞伤自己,甚至咬舌。 她便找了家里最柔软的蓝布条,系住两人的手腕,“这样他一动,我就能醒”。往后的日子里,这根布条成了她的“警报器”。 有时深夜里,麦贤得突然抽搐,布条绷紧的瞬间,她总能立刻惊醒,按住他的手脚防止撞伤,再把提前备好的软布塞进他嘴里。 日子久了,她成了麦贤得的“专属护士”。他每天要吃六七种药,她在日历上画满圈,标注每种药的服用时间和剂量,连水温都要试三遍。 他右手不能动,她就教他用左手写字、画画,刚开始笔总掉在地上,她就捡起来递到他手里,说“慢慢来,你当年在机舱里都能摸准螺丝,这点小事难不倒你”。 他情绪烦躁时会无意识地抓她的胳膊,留下一道道红印,她从不抱怨,只等他冷静下来,轻声说“你是英雄,可英雄也需要有人陪你慢慢走”。 奇迹真的在坚持里发生了,麦贤得的癫痫竟二十多年没再发作,连当年为他做手术的医生都惊叹“这是医学护理史上的奇迹”。 而李玉枝的付出,远不止于病床前。她陪着麦贤得回到家乡饶平,在汫北小学设立“英雄奖学金”,每次去学校,她都要跟孩子们讲“八六海战”的故事,讲麦贤得在机舱里的坚持。 新冠肺炎疫情时,麦贤得看着新闻里驰援武汉的医护人员红了眼,她便和他一起拿出积蓄,以“一名老兵”的名义捐给医疗队,说“你当年保家卫国,现在我们也该为国家出份力”。 如今,五十年过去,那根蓝布条早已褪色,却被李玉枝叠得整整齐齐,收在抽屉最里面。 有人问她“后悔吗”,她总笑着摇头:“我嫁的不是一个病人,是一个为国家拼过命的英雄;我守的也不是一段婚姻,是一句‘我愿意’的承诺。” 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧! 信源:中国军网