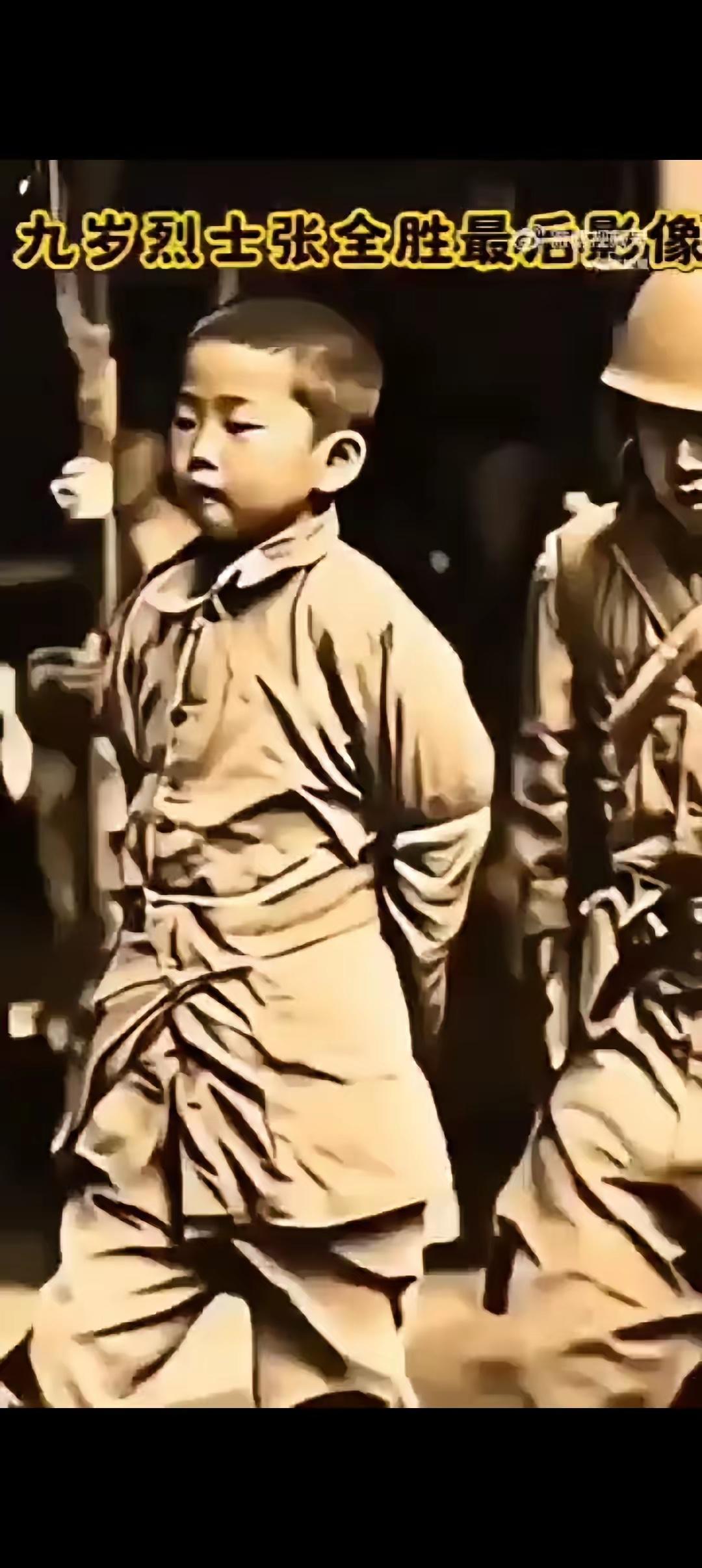

年仅九岁的抗日小战士张全胜,在松山战役中被日本人俘虏了。 日本人拿着刑具逼问瘦小的张全胜中国军队撤退的方向,看着凶残的日本人,张全胜不曾后退半步。 他挺直了自己瘦小的腰板,一字一句的告诉日军:在我踏进战场的那一刻我就已经死了,我虽然死了,中国永存! 松山战役持续九十五个昼夜,中国远征军付出七千八百三十一条生命的代价。这场滇西反攻最关键的战事发生在1944年6月至9月,海拔两千米的松山阵地被炮火削低两米。张全胜所在连队负责防守主峰子高地,全连一百三十二人仅存七人。 九岁男童本该握着铅笔的双手紧握步枪。张全胜的军装需要裁短三十公分才能合身,缴获的日军皮鞋里塞着三層棉絮。这个出生在贵州山区的孩子父母早亡,跟着远征军一路转战来到怒江前线。炊事班长记得他总把肉罐头让给伤员,自己啃着硬如石头的杂面饼。 日军第五十六师团配备火焰喷射器攻坚。松山阵地上的战壕多数被烧成焦土,战地记者发现张全胜的眉毛有火烧痕迹。被俘前他刚用集束手榴弹炸毁敌军装甲车,浓烟中稚嫩的呐喊声穿透枪炮轰鸣。这孩子左肩嵌着三块弹片仍坚持射击。 刑讯室血迹斑斑的墙壁见证过无数忠魂。日军审讯记录显示张全胜报出假番号“中国铁血儿童团”,受刑时始终重复着家乡童谣。刽子手动用烙铁逼供,孩子咬碎嘴唇的血水染红胸前破旧的红领巾。那份宁折不弯的气节连敌军队长都暗自心惊。 “中国永存”四字蕴含的文化密码震撼人心。私塾先生曾教张全胜背诵文天祥《正气歌》,九岁孩童将“人生自古谁无死”化作战场誓言。这种文化基因深植民族血脉,南宋崖山蹈海的忠烈与抗日少年的赤诚跨越时空共鸣。 松山战场如今矗立着十二块纪念碑。第七块纪念碑刻着二十三枚五角星,象征二十三位未满十五岁的小烈士。当地傈僳族老人每年清明唱着山歌献上野花,他们说能听见孩子们练刺杀的脚步声在山谷回响。 美国记者哈里森·福尔曼的战地照片留存历史瞬间。1944年8月拍下的张全胜正给重伤员喂水,阳光勾勒出他坚毅的侧脸。这张照片后来收录在《时代》周刊中国抗战特辑,图片说明写着“人类战争史上最年轻的英雄”。 日本战史档案披露令人动容的细节。宪兵队报告记载张全就义前突然要求整理衣领,用衣袖仔细擦亮胸前的八路军徽章。这个动作让在场日军士兵想起自己家乡的幼子,有人背过身去偷偷抹眼泪。人性的光辉在残酷战争中依然闪耀。 云南保山档案馆保存着带血的识字课本。张全胜的帆布书包里装着半本《三字经》,空白处密密麻麻画着战术草图。他用木炭标注出机枪火力点,汉字注释歪歪扭扭却笔力千钧。知识与武器在这孩子手中完美融合。 现代基因研究揭示勇气与遗传的关联。科学家发现控制血清素浓度的5-HTTLPR基因存在特殊变体,这种变体在川军后代中出现频率较高。张全胜的生物学父亲曾是台儿庄战役的神枪手,英雄血脉在新时代继续流淌。 松山战役遗址成为青少年教育基地。每年暑假都有系着红领巾的孩子来寻找张全胜的战壕,他们在纪念碑前朗诵《少年中国说》。稚嫩的嗓音与历史回声交织,九岁小战士的生命在新时代获得延续。 国防大学将张全胜事迹编入教材。军事理论家分析这种“精神战力”对现代战争的启示,一支有信仰的军队能创造军事奇迹。九岁孩童展现的意志品质,至今仍是各国特种部队选拔的重要参考标准。 好莱坞导演斯皮尔伯格曾想拍摄这个故事。他在云南采风时收集到张全胜用树枝当枪训练的照片,剧本初稿命名为《永不凋谢的花》。因涉及复杂历史背景项目搁浅,但电影人的尝试让英雄故事传向世界。 基因技术可能让英雄面容重现人间。中科院古脊椎动物研究所保留着松山烈士陵园的土壤样本,科学家试图提取DNA复原小英雄相貌。这项技术已成功复原过兵马俑工匠的面容,历史的迷雾正在被科学驱散。 台北忠烈祠供奉着张全胜的灵位。2018年两岸交流活动中,台湾小学生手折千纸鹤寄往云南。跨越海峡的纪念活动证明,民族精神永远是连接炎黄子孙的精神纽带。 人工智能正在复原松山战役全过程。国防科技大学利用VR技术重建1944年的战场地形,张全胜最后的冲锋姿态被数字化保存。这段三维影像将成为永恒的民族记忆,九岁生命的绽放永远定格在历史星空。松山战役纪念 张全胜娃娃兵 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。