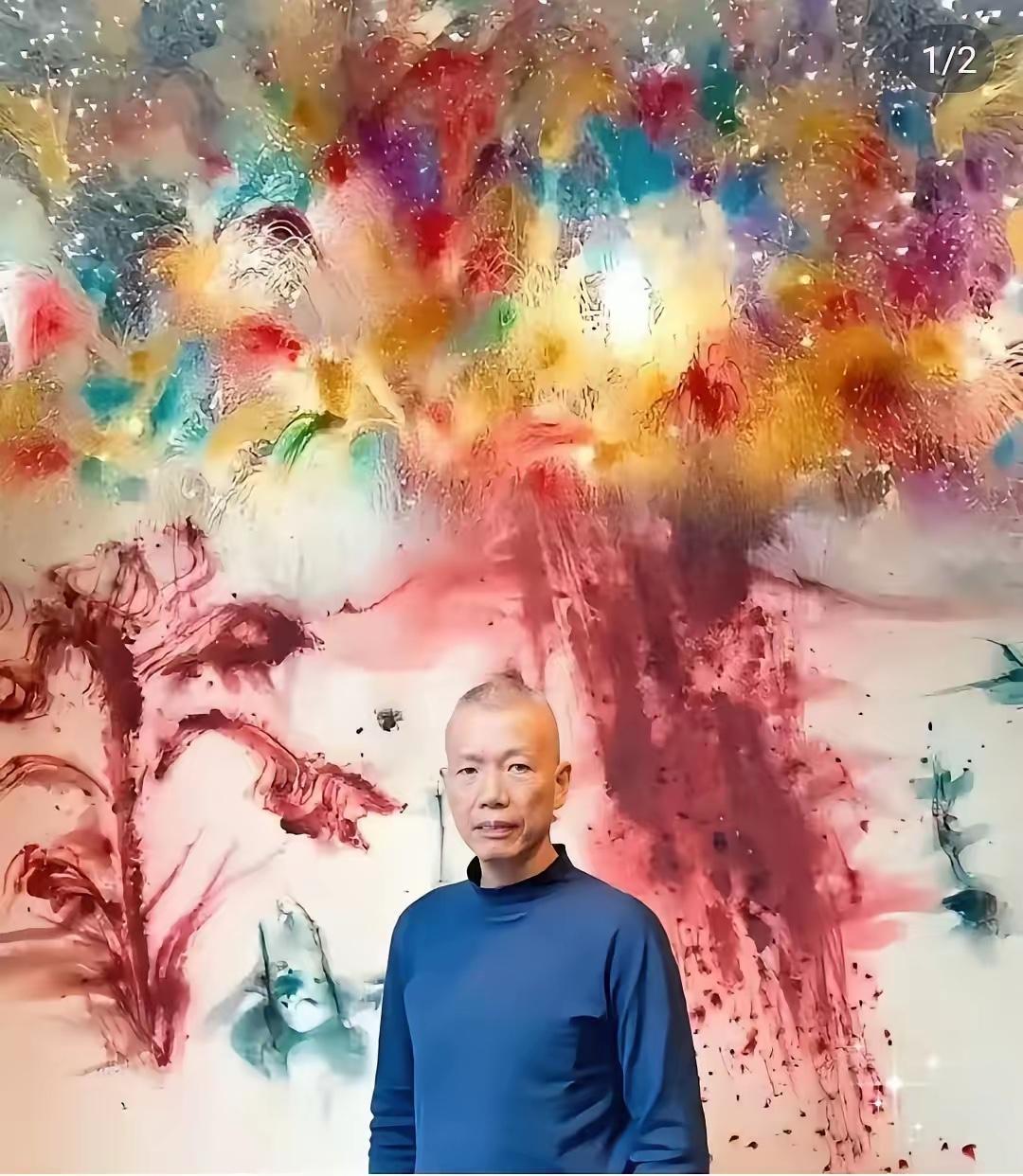

通过蔡国强在青藏高原放烟花事件,大家发没发现一个现象。那些移居国外的人,无论是到了发达的大国,还是条件不如中国的弹丸小国。尤其是以搞文艺的最为明显,总喜欢回到国内工作和搞事。蔡国强这次的事情自不必说,以前曾有人统计过,《开国大典》中有许多演员,压根就已经不是中国国籍了。你说他们爱国吧,他们自愿放弃了中国国籍,移民到了外国。你说他们不爱国吧,他们身在外国,两只眼睛却始终瞄着中国,要么美其名曰为祖国发展做贡献,要么经常指责中国的这样或那样问题。让人不得其解。既然,你已经移民,就要认认真真在外国好好工作、生活,别玩那套所谓的“身在曹营心在汉”的把戏,让人觉得不忠诚。既然,你想留在中国,就要踏踏实实,把中国当成家,该怎么工作就怎么工作,该怎么生活就怎么生活,别老想着“得蜀望陇”了。 艺术家蔡国强在喜马拉雅山脉的烟花表演引发热议。这位长期旅居国外的艺术家选择在海拔4500米的高原实施《升龙》艺术项目。烟花沿着山脊奔涌近2500米,形成飞龙腾空的壮观景象。 类似蔡国强这样的艺术家在海外发展后回国创作的现象并不罕见。艺术评论家高名潞指出,1980年代末出国的当代艺术家多数在国内已成熟。他们代表中国当代艺术出国交流,而非简单学习西方。 这些艺术家的创作往往延续着东方文化元素。蔡国强的火药艺术、徐冰的文字创作都体现着中华文化基因。这些创作不是简单的文化迎合,而是带有对西方主流文化的挑战性。 部分演艺界人士的选择引发更多讨论。张铁林在英国发展受阻后回国继续演艺事业。李连杰加入美国国籍后在好莱坞发展并不顺利,随后回归华语影坛。 这种现象背后有着复杂的经济文化因素。中国艺术市场的蓬勃发展为海外艺术家提供了回国活动的机会。这与20世纪初的留学潮共同构成中国知识分子寻求文化现代性的历程。 艺术家陈箴提出“融超经验”概念来解释这种状态。它描述离开中国前往他国生活的艺术家所经历的复杂人生体验和文化融合。这种经验既包含地理位移,也涉及思维模式转变。 当代全球化背景下,艺术家的流动性日益增强。简单的二元对立难以概括这种文化现象。我们需要更深入地理解艺术家个体选择背后的文化逻辑。 文化认同的复杂性在这些艺术家身上表现得尤为明显。他们身处不同文化之间,既保持着中国文化的根脉,又吸收着异域文化的养分。这种双重性造就了独特的创作视角。 艺术家的跨国实践也促进着文化交流。他们将中国当代艺术带给西方观众,同时也将国际视野带回国内。这种双向互动丰富着文化对话的维度。 对于艺术家个人而言,创作自由与发展空间同样重要。一些艺术家在海外能找到更广阔的展示平台和创作环境。而中国的文化底蕴和市场潜力则持续吸引着他们回归。 我们应该以更开放的心态看待文化流动现象。在全球化时代,艺术家的跨国活动已成为常态。关键在于创作是否具有真正的艺术价值和文化内涵。 文化自信的建立需要我们理性看待各种艺术现象。既要避免盲目追捧,也要防止简单否定。每个案例都需要具体分析,不能一概而论。 艺术家对祖国的情感往往是复杂而真挚的。地理距离并不必然割断文化纽带。许多艺术家在海外依然保持着对中国文化的深厚感情和创作关注。 文化传承与创新需要多元视角的参与。海外艺术家的回归可能带来新的创作理念和表现手法。这种交流有助于激发文化创造的活力。 在讨论艺术家的选择时,我们应当尊重个体差异。每个艺术家都有权根据自身情况做出最适合的发展决定。重要的是保持创作的真诚与独立。 文化认同的建构是一个动态过程。随着中国与国际交流的深入,我们将会看到更多元的艺术实践。这将丰富我们对中国当代文化的理解。蔡国强烟花 蔡国强烟花表演 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![sjb🐴人不犯法[爱心]徐磊快直播](http://image.uczzd.cn/6871009936324972853.jpg?id=0)

![我看首页好多发这个,我还以为以前的找出来了,没想到是昨天的[笑着哭]业内门清啊,某](http://image.uczzd.cn/14275408633852755136.jpg?id=0)

用户13xxx22

把这货抓起来以谢民愤!

用户10xxx70

牛鬼蛇神都变成艺术家了