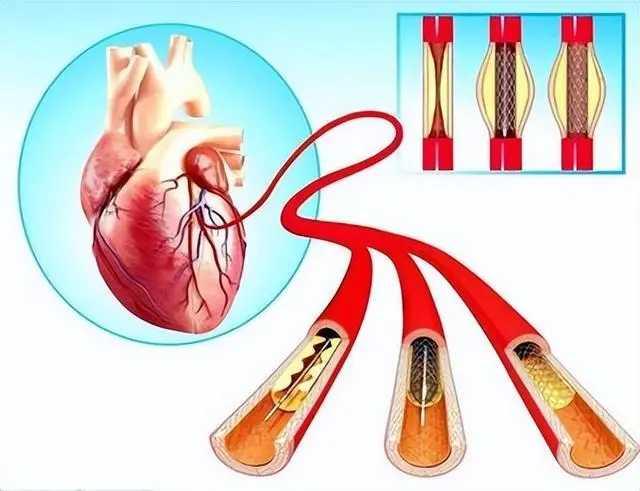

湖南郴州,一名派出所所长在上班身体不舒服后回家,准备第二天轮值。然而却意外猝死在自己家中。事后,公安局为该所在争取工伤,而人社局却认为这不算工伤。最后公安机关与人社局两度对簿公堂,法院也做出合理的判决。 去年4月30日下午,郴州市某县召开例会。会议进行中,所长欧阳(化名)突然感到胸闷气短,脸色苍白。同事们看出情况不妙,劝他早点回家休息。他没有立即去医院,而是自行回到住所。按照排班,第二天——也就是5月1日——轮到他值班。但因为身体不适,他临时和教导员换了班,改到5月2日值班。 然而,5月2日傍晚六点,家属推开卧室的门时,看到的却是令人揪心的一幕。欧阳所长静静倒在床上,已经无生命体征。后经诊断,死因是呼吸心跳骤停。这位从警二十多年的基层民警,倒在了自己的家中。 随即,当地公安机关向人社局提出工伤认定申请。他们的理由是,基层民警不同于普通职业,他们24小时待命,无论节假日还是休息日,随时可能接到电话、调度警力、协调案件。这种特殊性决定了他们的工作时间和场所,不能用普通工种的“打卡”标准来衡量。欧阳所长5月1日虽然在家休息,但仍接听并处理了数通公务电话,实际上处于工作状态。他的住所就在辖区范围内,也可以视为工作场所的延伸。因此,他的猝死应当视同工伤。 然而,人社局却作出了不予认定工伤的决定。理由有三:第一,4月30日身体不适时,他并未立即就医,缺乏医疗病历,因此无法确认病情;第二,5月1日他没有到岗值班,仅有几通电话,不构成实质性劳动;第三,既然没有“工作时间和工作岗位”的特征,就不满足《工伤保险条例》第15条的要求。 这份决定让公安机关无法接受。他们认为,这样的认定忽视了警察工作的特殊性,也漠视了劳动者权益。于是,公安机关将人社局告上了法院。 一审法院经审理认为,人社局在作出决定时,没有充分调查欧阳所长5月1日是否处理工作事务,也没有查明其死亡前的实际工作状态,属于认定事实不清、证据不足。因此,法院判决撤销不予认定的决定,责令人社局重新作出工伤认定。 人社局不服,提起上诉。二审中,争论的焦点集中在如何理解“工作时间”和“工作岗位”。按照《工伤保险条例》第15条规定,职工在工作时间和岗位,因突发疾病死亡,或在48小时内经抢救无效死亡的,视同工伤。看似明确,但实践中问题不少。对普通职业而言,“工作时间”就是单位规定的上下班时间,“岗位”就是具体办公场所。但对于警察、消防、医生等职业,这样的标准是否适用? 二审法院给出了答案。法院指出,《工伤保险条例》的设立初衷,是为了保障劳动者因工作遭受事故伤害或突发疾病时,能够得到医疗和经济补偿。换句话说,这是一个倾向保护劳动者的制度。如果在适用时一味强调形式要件,就背离了制度目的。 更重要的是,《人民警察法》第19条规定,人民警察在非工作时间遇有职责范围内的紧急情况,也应履行职责。由此可见,警察这个职业本身就具有全天候执勤的属性,不能与普通朝九晚五的职业等同。若机械要求“必须在办公桌前猝死才算工伤”,那么这个制度对警察群体来说几乎失去意义。 结合案情,法院认为欧阳所长虽在家休息,但仍接听并处理公务电话,其住所也在辖区范围内,应认定为“工作场所的延伸”。死亡原因虽是疾病,但不需要必须通过医院病历来证明。既然存在突发疾病且直接导致死亡,就符合《工伤保险条例》第15条的视同工伤情形。最终,二审法院驳回人社局上诉,维持一审判决。 对劳动者来说,这起案件带来了一点警示:一旦身体不适,及时就医并留下完整的医疗记录,是未来涉及工伤认定的重要证据。对行政机关而言,工伤认定不能只看“打卡记录”,更要结合行业特点作出灵活判断。对于公众来说,理解和支持那些承担高风险、全天候职责的职业群体,也是社会安全感的重要基石。 事实上,这类争议在现实中并不少见。很多家庭在亲人猝死后,面对复杂的工伤认定程序,常常陷入举证困境。举证责任的分配,本应更多由行政机关承担。若让劳动者家属去证明“死亡当时是否在工作”,往往几乎不可能。工伤保险的意义在于分担风险,而不是让家属在悲痛中再一次遭受制度的冷漠。 欧阳所长的去世,提醒社会必须重新审视工伤认定的尺度。法律的边界固然重要,但法律也应有温度。当制度过于僵硬时,受到伤害的永远是最需要保护的人。对那些身处一线、负重前行的基层民警而言,他们的职业就是一场没有下班铃声的值守。如果制度不能看到这一点,保障就会成为空谈。