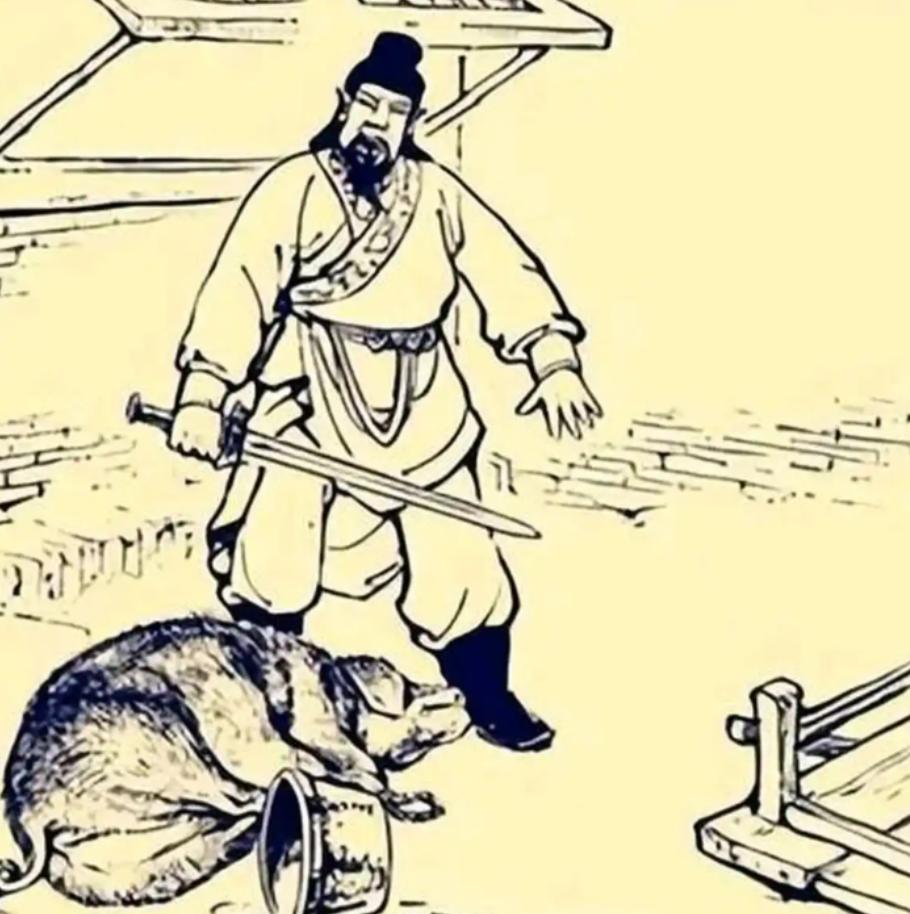

[太阳]明朝皇帝都姓朱,老百姓要杀猪正好犯了“杀朱”的名讳,后来机灵的朱元璋改了一字,巧妙解决了这一难题。 (信息来源:搜狐——“朱”是明朝国姓,老百姓想吃猪肉怎么办?朱元璋想到一个好办法 ) 明朝皇帝都姓朱,这桩皇室姓氏的事儿,曾给天下百姓添过一段不大不小的愁绪。 农耕社会里,寻常人家杀猪宰豚本是再平常不过的营生,可 “杀猪” 俩字跟 “杀朱” 同音。 在那皇权大过天的年月,这不经意的谐音,转眼就成了碰不得的名讳禁区。 怎么既敬着皇室的规矩,又不耽误自家的生计? 这难题在民间藏了好一阵,最后被明太祖朱元璋用改一个字的法子,轻巧地解开了。 中国古代的避讳规矩,早刻进了社会的方方面面。 说白了,就是不能直愣愣叫君主、长辈的名字,连读音一样的字都得避开,以此显出尊卑有别的规矩。 秦始皇叫嬴政,“政” 和 “正” 同音,就把 “正月” 改成了 “端月”;汉高祖刘邦在位时,“邦” 字大多换成了 “国” 字。 这样的例子,史书里一抓一大把,等朱元璋在 1368 年定都南京、建起明朝,这延续千年的规矩,就撞上了一桩接地气的麻烦事。 洪武年间,朝廷刚站稳脚跟,皇室的威望得立起来,避讳的规矩自然管得更严。 尤其是南京城里和周边的地界,沾着皇室的事儿都得绷紧神经,“杀猪” 那点谐音隐患,也就从没人当真的闲话,变成了得正经对付的问题。 对老百姓来说,猪可不是可有可无的东西。 那会儿种地过日子,猪既是桌上的肉,粪便还能肥田,猪鬃、猪皮拿去卖了,还能换些油盐钱,简直是的“活家底”。 过年杀猪祭祖是老祖宗传下的规矩,平日里卖块猪肉换些零碎钱,更是寻常人家的生计指望。 可朱姓皇室一登基,“杀猪”“吃猪肉” 这些挂在嘴边的话,突然就变了味 。 在宫里人看来,这简直是“糟践皇室脸面”。 就算老百姓半点儿坏心眼没有,也架不住旁人嚼舌根、官差找麻烦。 一时间,大家都犯了难:不杀猪,日子过不下去;可真喊了 “杀猪”,说不定祸事就找上门。 市集上往日吆喝不停的猪肉摊,如今都蔫头耷脑的,屠户们攥着刀却不敢轻易下手。 农家圈里的猪养肥了,也没人敢张罗着卖,活生生成了烫手的山芋。 这份因谐音冒出来的焦虑,悄没声地在街巷里、田埂间传开了。 可朱元璋没因为这事儿为难老百姓。 这位皇帝打小在田间地头打滚,当过放牛娃,讨过饭,还做过游方僧,最懂老百姓锅里的烟火气有多金贵。 他心里门儿清:真要是强逼着不准杀猪,老百姓没了活路,迟早得闹出事,可要是不管不顾,皇室的脸面又没地方搁。 琢磨来琢磨去,他想出个两头都顾全的法子 —— 改个称呼避避嫌。 很快,朝廷下了话:以后民间把 “猪” 叫 “彘” 或者 “豚” 就行。 这俩字可不是凭空造的,老辈人读书时就见过,《诗经》里都写着 “执豕于牢,酌之用匏”,本就是古时候对猪的叫法。 用老祖宗传下来的雅称替换日常俗语,既合着文化的规矩,又顺顺当当避开了 “朱” 的谐音,堪称一举两得。 就这一个字的改动,民间的愁云一下子散了。 “杀猪” 换成了 “杀彘”“杀豚”,嘴里的忌讳没了,大家心里的石头也落了地。 市集上的猪肉摊又热闹起来,屠户们扯开嗓子喊 “新鲜豚肉嘞”,声音亮得能传半条街。 农家圈里的猪再也不是愁人的累赘,养肥了照样按节令杀猪祭祖。 就连官府收税记账,也提笔写上 “彘肉若干”“豚皮几张”,祭祀、种地、吃饭这些日常事,全回到了老样子。 那些之前为 “杀猪” 俩字提心吊胆的老百姓,没一个不感念皇帝的体谅。 原本有点文绉绉的 “彘” 和 “豚”,也跟着政令钻进了寻常人的闲聊里。 日子一长,宫里对 “猪” 字的忌讳慢慢淡了。 更要紧的是,“彘” 和 “豚” 终究是书上的雅称,在田埂上说话、市集里砍价,哪有 “猪” 字来得顺口? 老百姓嘴上说着说着,就又把 “猪” 字捡了回来。 到了明朝中后期,“猪” 字早悄悄变回了民间的主流叫法。 就连《明实录》这类官府文书里,也常能看见 “猪” 的记载。 只不过祭祀、册封这些正经场合,还会用 “豕”“彘” 这类老称呼撑场面。 这场因一个字起的风波,就这么温温和和地过去了。 朱元璋用这么个简单的法子,既护住了皇室的体面,又没耽误老百姓的生计,这份通情达理的智慧,让这故事在民间传了几百年。 它不光让后人看见古时候的避讳规矩咋影响着过日子,更藏着老百姓最实在的盼头 —— 盼着当皇帝的能懂民生疾苦,别为了虚头巴脑的规矩为难人。 而朱元璋打底层爬起来的出身,让人们愿意相信,这位坐过龙椅的皇帝,没忘了自己当年放牛时见过的苦日子,没忘了老百姓锅里的那口肉有多金贵。