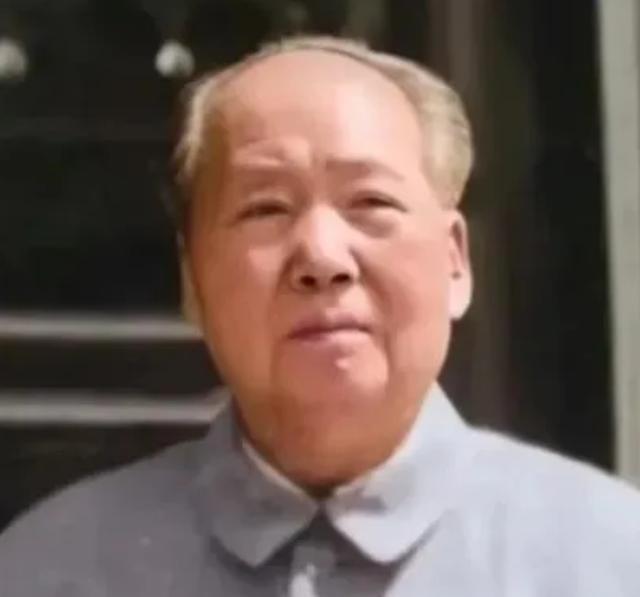

1975年,已经82岁高龄的毛主席突然问身边的人:功德林里,还有国民党战犯吗?“还有,主席”,工作人员回答说:“还有200多名顽固分子在那里接受改造”毛主席叹了一口气,说:“关这么久了,再顽固分子也剩一把骨头了。他们老了,做不了恶了,都放了吧。” 1975年春天,一个关乎数百人命运的决定在北京作出。这些曾经站在历史对立面的战犯,在关押改造二十多年后,迎来了意想不到的转折。这个决定背后,是一位82岁老人对历史、对人性、对国家未来的深远考量。 1975年2月25日,公安部向中央提交了《关于第七批特赦问题的报告》,报告中列出在押战犯名单共293名。这些人中,有原国民党军官219名、党政人员21名、特务50名,还有伪满战犯和伪蒙战犯各2名和1名。华国锋在报告中提出,其中13名战犯因改造表现不佳,应继续关押。 两天后的2月27日,毛泽东作出批示:“都放了算了,强迫人家改造也不好。人家放下武器25年了”。这位已经82岁的领导人,在病榻上用颤抖的手写下了这些文字。他还特别交代:“放战犯的时候要开欢送会,请他们吃顿饭,多吃点鱼、肉,每人发100元零用钱,每人都有公民权”。 这个决定让华国锋颇为意外。自1956年起,全国各地战犯陆续集中关押,其中200名原国民党高级将领被集中到北京功德林战犯管理所。建国以来,党和政府对战犯实行”一个不杀”的基本方针,采取教育改造与劳动改造相结合的方式。从1959年到1966年,已经分六批特赦了部分战犯,包括杜聿明、王耀武、宋希濂等人。 1975年3月17日下午,第四届全国人大常委会第二次会议召开。由于周恩来病重,改由华国锋作特赦说明。华国锋在会上说明:这次特赦释放的战犯共293名,至此在押的战争罪犯全部处理完毕。这是新中国的第七次特赦,也是规模最大、最彻底的一次。 3月19日,最高人民法院宣布特赦全部在押战犯名单。这个消息传出后,在海内外引起巨大震动。3月23日,在人民大会堂举行了欢送宴会。被特赦的战犯们得到了每人100元生活费、100斤粮票,还有公费医疗待遇。对于有工作能力的,政府安排了适当工作。 特赦人员中有10人选择回台湾,包括王秉铖、周养浩、王云沛等人。他们于4月14日经深圳抵达香港。而大多数人选择留在大陆。留下来的人中,有的被安排为全国政协文史资料研究委员会专员,有的还被选为全国政协委员。他们利用自己的经历,撰写了大量珍贵的历史资料,为后人研究那段历史提供了第一手材料。 这次特赦的意义深远。它不仅体现了对历史的宽容,更是为祖国统一大业创造条件。毛泽东看到各方报纸的报道后,曾说”释放俘虏放得好,国民党怕得很”。事实证明,这个决定产生了积极的政治影响,向海内外展示了一个大国应有的气度和胸怀。 历史的车轮滚滚向前,那些曾经的对手在特赦后选择了不同的人生道路。有人为祖国统一奔走呼号,有人在文史研究岗位上默默奉献。这段历史告诉我们,宽容与和解往往比仇恨更有力量。您觉得这样的历史决策对今天有什么启示呢?欢迎留言分享您的看法。