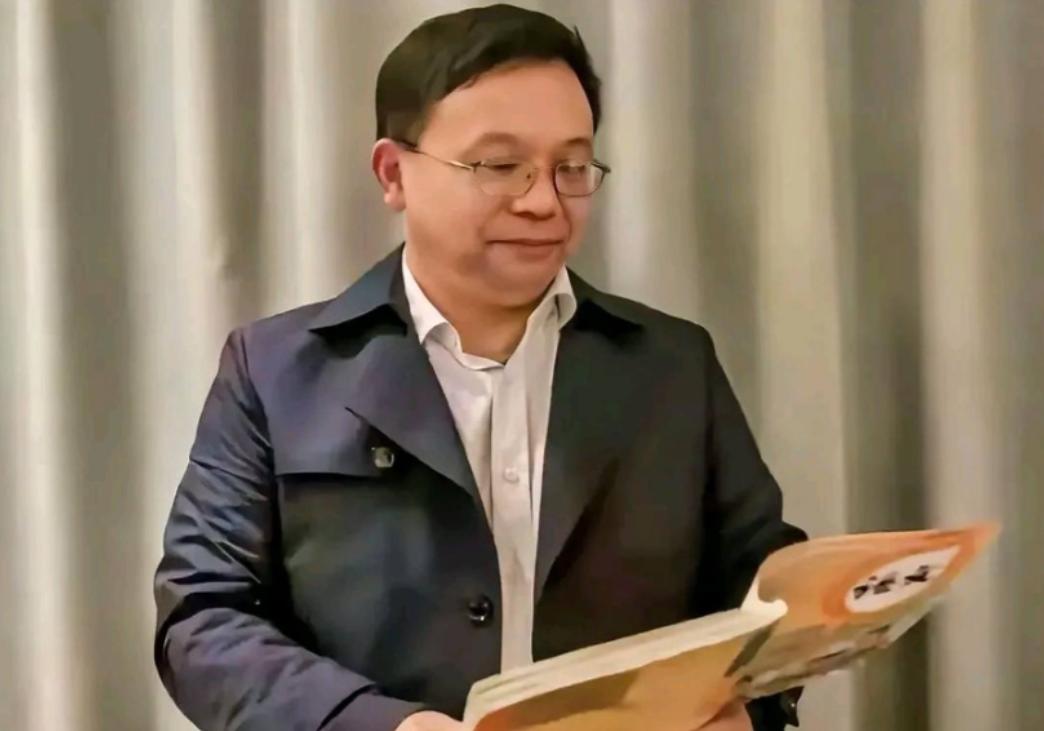

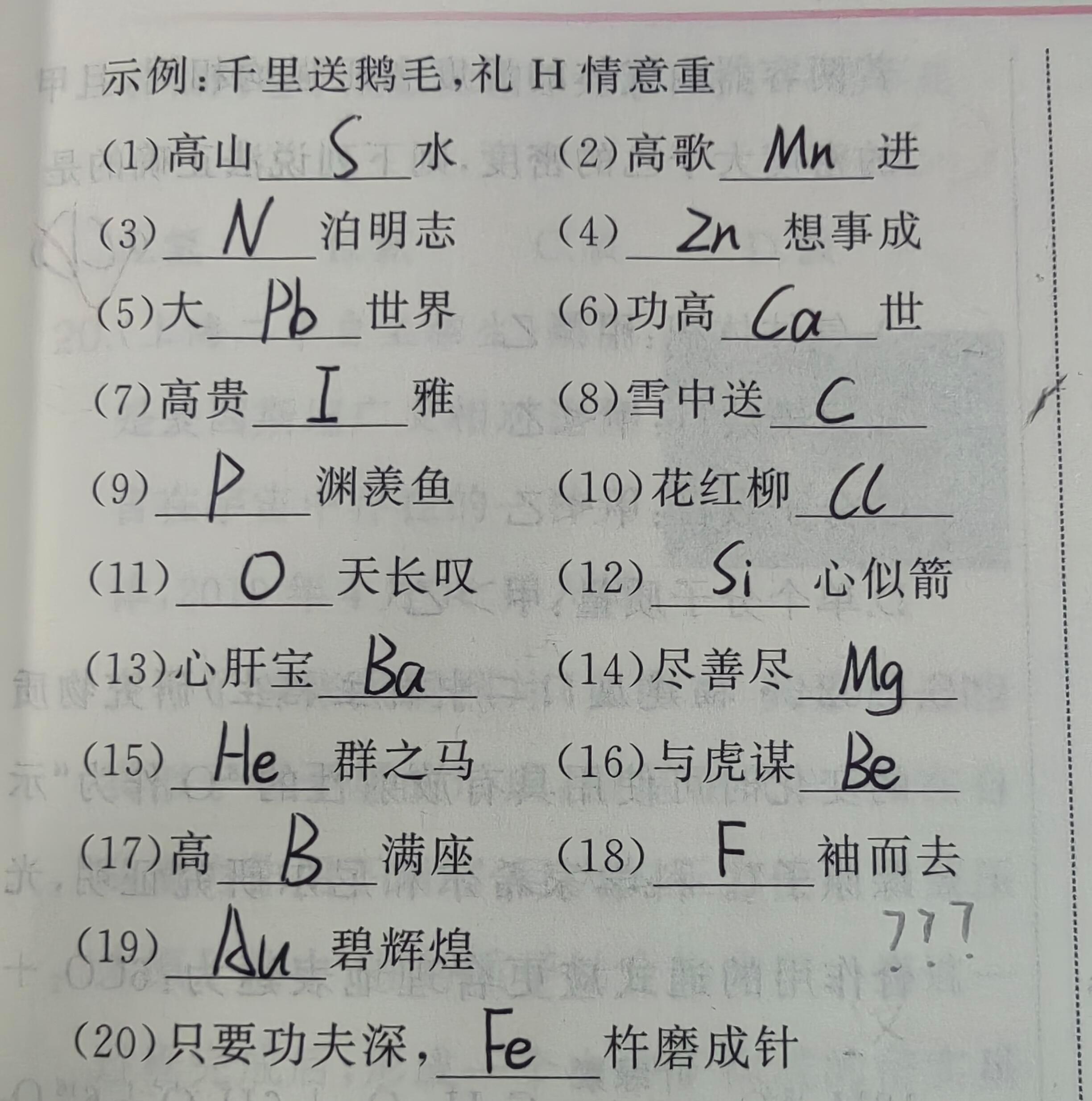

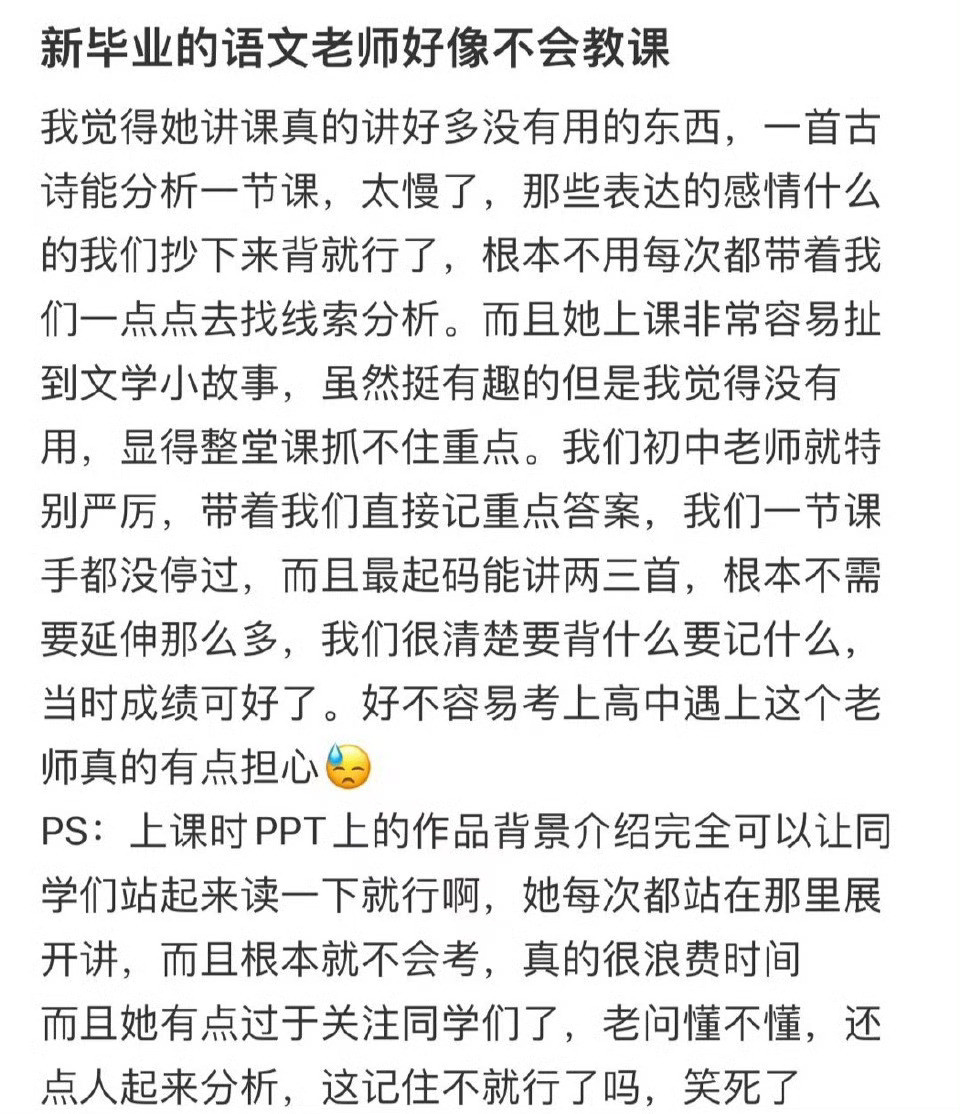

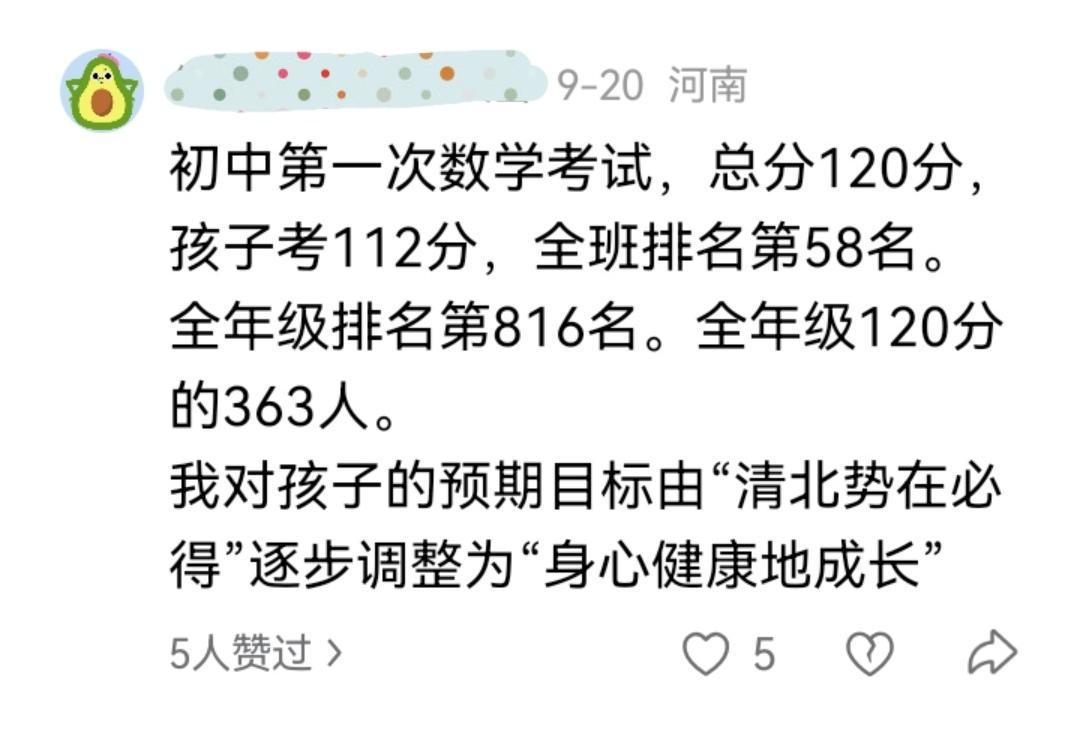

他叫彭帮怀,被称为“毒教材”吹哨的第一人,在教材纠错苦缠14年,二十二场官司,无一胜诉。可他却说:“我输了官司,但没有输掉良心。” 如果一个人的履历上写着“二十二场官司,无一胜诉”,我们通常会把这定义成一个彻头彻尾的失败者。 但对河南那位叫彭帮怀的小学语文老师来说,这串数字,更像是一场持续了14年的战争勋章。他亲口表示:“官司输了没关系,我的良心可没输。”” 这句话,就藏着一个关于“非标准胜利”的故事。它告诉我们,一个外表普通、个子不高的教书先生,是怎样在一场场法律意义上的完败里,硬是撬动了知识殿堂的一块基石。 彭帮怀这场旷日持久的“战争”,起因特别简单,就源自课堂上一个让他脊背发凉的瞬间。 当他发现,有学生竟然能理直气壮地拿着课本上的错误答案,来反驳他这个老师时,他猛然惊觉,这事儿大了,已经不是改个答案那么简单了。 这种来自教学一线的刺痛感,成了他后来所有行动的唯一燃料。他的“较真”,不是拍脑袋的冲动,而是一种近乎自虐的专业投入。 他买来三到六年级的全套课本,关起门来,拿着《标点符号使用指南》这些权威资料,一个字一个字地抠。 为了考证一个历史细节,他能在图书馆里一泡就是整整一个礼拜;为了搞清楚一个问题,他会跑遍全城的书店,把市面上能找到的所有版本教材都买回来,摊在桌上做对比研究。 深夜的书桌前,堆满的教材、笔记和后来的一沓沓判决书,成了他最常见的风景。 这份来自职业本能的执着,很快就把他推入了一场孤立无援的逆行。他先是联系出版社,结果换来一堆敷衍。 没办法,只能去告,但法院给的答复要么是“这事儿我们管不着”,要么就是“问题不大,驳回”。 更伤人的是来自外界的冷眼和嘲讽。对方律师在法庭上讥讽他一个“小学老师瞎操心”,周围的人也觉得他“没事找事”,甚至怀疑他就是想出名博眼球。 起初,家人皆难理解他。妻子觉得他是在“无端折腾”,见他熬夜查阅资料,怒从中来,一气之下径直将卧室门反锁,留他在门外。 最难的还是钱。靠着那点微薄的工资,他要自掏腰包承担所有的诉讼费、差旅费和买书的开销。曾有一回,他在纷纷大雪中奔赴外地开庭。 途中不慎摔倒,待至法庭时,浑身衣物尽湿,冻得他瑟瑟发抖。然而,即便如此,他在庭上仍思维清晰,毫不含糊。 然而,人生有时候就是这么奇妙。他所有在法庭上做的“无用功”,竟然在多年后以一种谁也想不到的方式,结出了果实。 2020年,网络上“毒教材”事件突然引爆,全社会都在愤怒和震惊。这时候,人们才猛地想起,原来有个叫彭帮怀的老师,已经为这事儿孤独地喊了十几年了。 他过去那22次败诉,在那一刻,仿佛成了最有力的预警。而真正扭转局面的,是他那几大本密密麻麻的纠错笔记。 在官司都输光后,这些笔记没被扔掉,反而被当地教育局找上门来借走了,成了官方改进教材最直接的参考资料。 他的个人努力,就这样被吸纳进了系统优化的流程里。后来,妻子的态度也从反对变成了支持,主动帮他整理成堆的材料。 他教过的学生,更是在作文里写下:“从彭老师身上,我学到了要坚持做对的事。” 如今,彭帮怀依然会在每个新学期,第一时间检查新教材。但他不再轻易打官司了,而是选择通过更正规的渠道去反映问题。 他的故事说到底,已经超越了输赢本身。 他用22场败诉,赢得了一场法庭之外的胜利。 这件事证明,有时候推动一点点进步,靠的不是一场决定性的胜利,而是无数次“失败”铺就的、谁也无法忽视的事实。 彭帮怀那几大本笔记,说真的,比那22份判决书,要重得多。 主要信源:(新浪网——告权威)