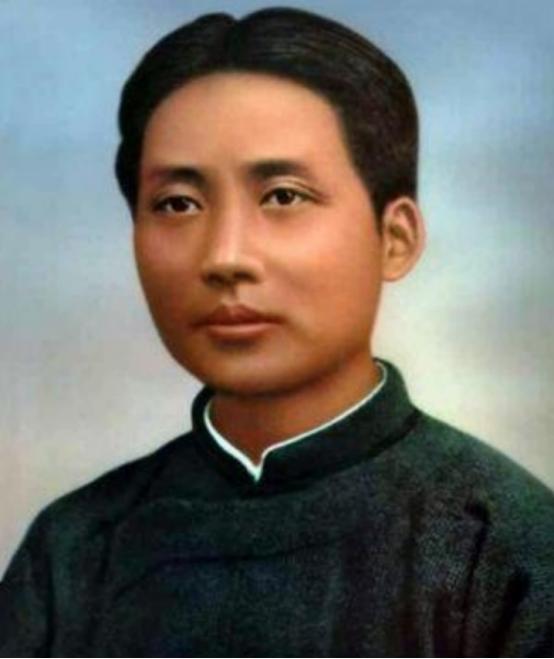

美国人在研究毛泽东时,一直有个疑问,中国自古从来都不缺人才,为什么只出了一个毛泽东?未来还会不会有第二个毛泽东? 中国几千年的文明史,文臣武将各有辉煌,有主治天下的贤人,有纵横捭阖的谋士,也有沙场冲锋的统帅。 但为什么毛主席的出现,却让世界一代人彻底改变了对中国的认知,而且至今仍无复刻? 毛主席所处的时代是一个多重因素叠加的特殊历史节点,在内部,晚清以来中国经历了百年积弱,国家被列强瓜分,社会结构剧烈动荡,传统的士绅阶层正在被工业化的雏形冲击,普通民众生活艰难,政权合法性不断被质疑。 在外部,世界格局正在发生变化,一战后的国际秩序并不稳固,殖民体系逐渐松动,新的思想潮流和政治模式涌入东亚。 这种局面为时代提供了一个巨大的历史舞台,中国需要有人能够整合民族力量、重建国家秩序,同时在世界力量的夹缝中找到生存与崛起的路径。 如此多的条件叠加在一起,不仅需要一个有战略眼光的人,还要有人有能力统一并驱动数亿人口在极不稳定的国际环境中走向胜利。 这种历史环境,在中国历史上极为罕见。 在毛主席之前,中国历史上的伟大人物多数活跃于相对稳定的王朝体制中,即使有战争和改朝换代,多数是区域性的权力更替,很少有完全颠覆旧制度并在全球范围内重新定义中国地位的机会。 毛主席接手的中国,是一个分裂的半殖民地半封建社会,是一个从内部政治到外部外交都临近崩溃的状态,这让他的领导不仅是政治任务,更是生死攸关的民族救亡。 美国学者在研究时注意到,毛主席的成功有很强的不可复制性,因为它需要同时满足几个条件:深厚的群众基础、极具凝聚力的思想体系、复杂环境下的战略灵活度,以及能抵御强大外部压力的领导团队。 有人问未来还会不会有第二个毛主席,从历史逻辑来看,可能性很低。 中国当前的社会环境、国际位置和制度架构与上世纪中叶完全不同,现代中国的政治体系稳定,经济体系成熟,科技发展迅速,国际影响力已稳步提升。 毛主席那种在巨大的历史断层中重新构建国家的过程,本身需要一种几乎“重生”的条件,而现在的中国面临的是升级、优化、完善体制的任务,不是推倒重来。 毛主席在历史上的不可替代性,还在于他在一个完全不确定且危机四伏的环境中,形成了高度统一的全民动员与意志力。 这种统一是在民族生存压力下形成的,和平时期的国家发展逻辑,则是更多依靠制度运行。 国家的方向来自顶层设计和长期规划,更多的是集体智慧的产物,这个模式减少了对某个绝对领袖的依赖,也防止了历史上因个人更替带来的剧烈波动。 因此,即便再出现极具魅力和能力的领导者,也难以重现毛主席所经历的那种历史环境,因为那个时代的中国国内外挑战和机遇,在今天的世界格局中不会再以同样方式出现。 当下中国的制度不断完善,综合国力提升到历史最高水平,国际合作和竞争都在有序进行,这种状态,不需要再出现一个“从零到一”式的领导者。 现在的任务是让制度发挥更大效能,推动全社会在科技、产业、国防、文化等领域迈向新的阶段,所以未来中国仍会有极为优秀的领导者,只是承担的使命不同,方法也会与时代匹配。 中国历代人才很多,但要成为毛主席那样改变百年中国命运的伟人,需要罕见的历史机遇和极强的能力。 这样的结合,在和平与发展为主题的新时代难以复现,而这本身就是中国进步的象征。 因为,我们不再需要用一位领袖去扛起整个民族的生死存亡。