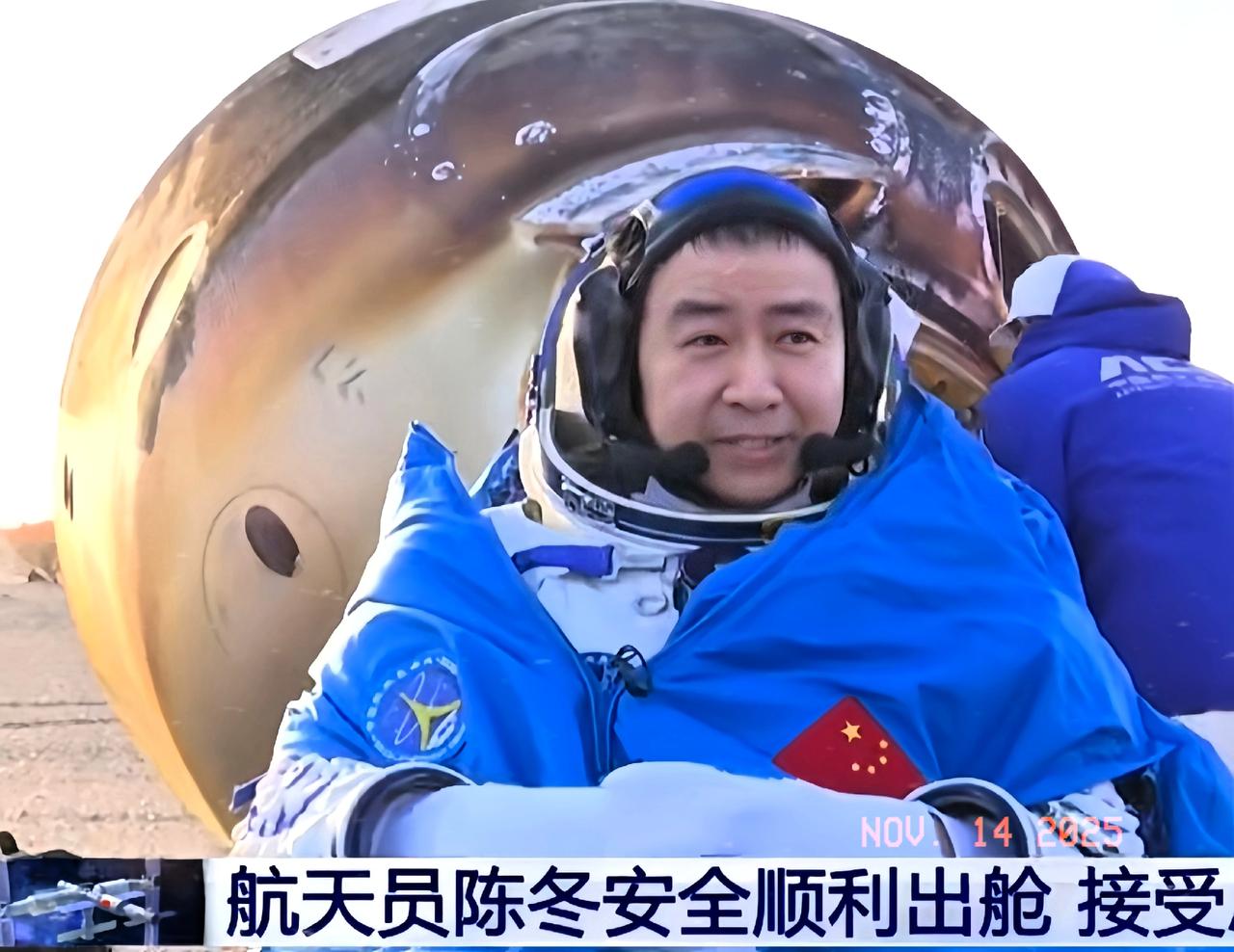

谁都没有想到, 神舟二十号航天员陈冬回到地面第一件事不是紧急与家人取得联系,而是第一时间感谢了我们伟大的祖国。 11月14日东风着陆场的那一幕,彻底颠覆了我对“航天英雄返乡”的固有印象。 当天16时40分,神舟二十号返回舱带着淡紫色的硝烟稳稳扎在戈壁滩上,舱门打开时,现场所有人都攥着劲儿等着看亲情团聚的画面。 可率先走出舱门的指令长陈冬,身上还沾着太空微尘,深蓝色航天服的头盔面罩刚摘下,就对着镜头声音沙哑地开了口,没有喊家人的名字,第一句就是“感谢祖国”。 其实了解过他这趟203天的太空之旅,你就知道这话绝不是场面话。 这位中国第二批航天员里首个三次飞天的“老兵”,带着两名新人队友,在400公里高空干了太多硬事,4次出舱作业次次惊险,7次载荷搬运精准无误,更把空间材料实验的加热纪录飙到3100摄氏度,这在国际上都是头一份。 更让人捏把汗的是,任务后期疑似遭遇空间碎片撞击,他没慌没乱,愣是带着队友推迟归期,还和神二十一号乘组协同补完了所有实验。 我跑过欧美不少航天发射场,太清楚这种底气从哪儿来。 阿塞拜疆媒体就说,中国每次航天任务成功,都在巩固太空探索时代的地位,这话一点不假。 陈冬他们在天上能安心闯难关,背后是6.5吨天舟九号像“快递小哥”一样精准送货,是全系统5次合练的万无一失,更别说地面上的守护有多拼。 为了接他们回家,东风着陆场10多支力量搞了43次演训,新增的系留照明无人机把着陆区照得比白天还亮,5架直升机和上百台车辆联动,真正做到“舱落机临人到”。 有次和NASA前工程师聊天,他都羡慕这种“全国兜底”的保障体系,说在国外,航天项目常因预算扯皮耽误好几年。 陈冬曾说“太空是风筝,线在祖国手中”,这话越品越有味道。 从神舟十一号时喊出“爽”的青涩新手,到神舟十四号建站攻坚的指令长,再到如今带领新人突破极限,他这十年三次飞天,刚好踩在中国航天从跟跑到并跑的节点上。 现在国际空间站眼看要在2030年退役,中国天宫空间站已经开始接纳国际合作项目,连巴基斯坦航天员都在选拔中,这种开放背后,正是国家实力给的自信。 所以当陈冬双脚踩上祖国大地,最先想到感谢祖国,真的再自然不过。 这份感谢里,有对203天太空风险的后怕,更有对无数幕后英雄的敬意。 你觉得这种刻在骨子里的家国情怀,是不是中国航天最独特的“燃料”?