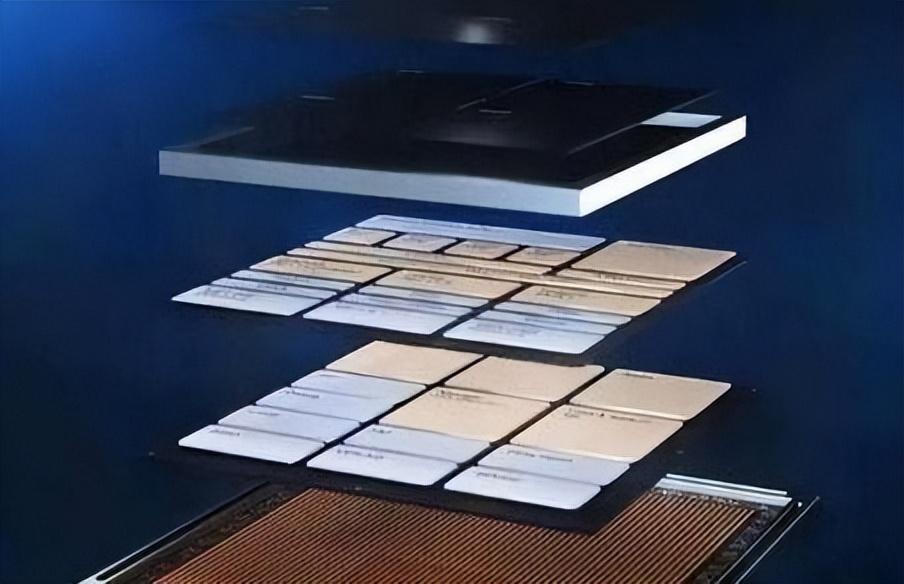

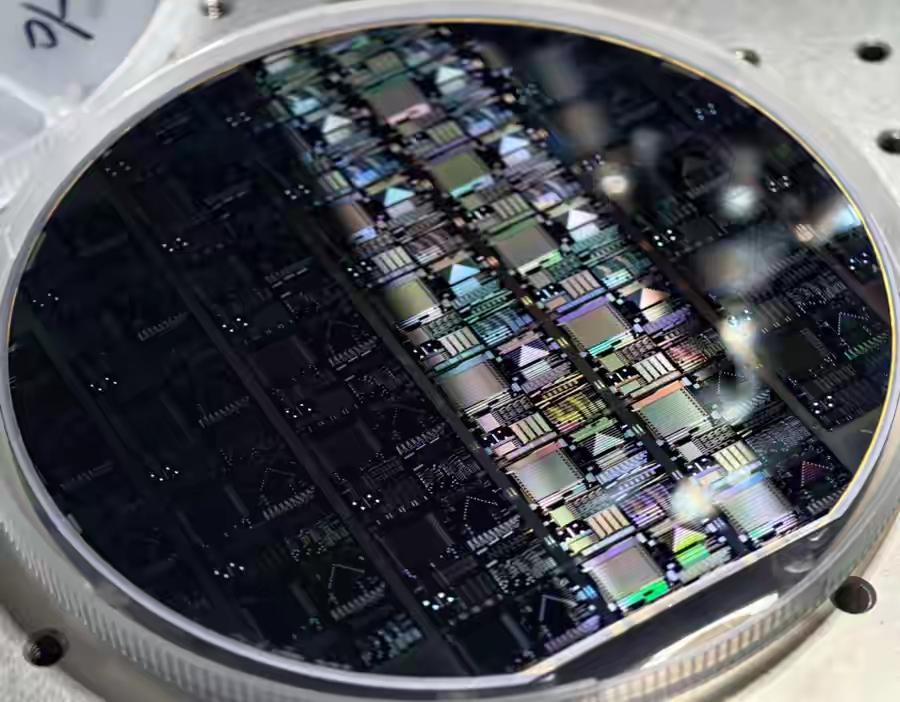

不需要 EUV 光刻机了?外媒:中国从底层技术突破,封锁副作用来了 美国从 2018 年就紧锣密鼓地对中国半导体领域下绊子,EUV 光刻机成了最硬的 “卡脖子” 工具。 外媒一度以为封锁能让中国止步不前,没想到几年过去,路子越封越宽,中国愣是挖出了一条全新技术赛道,直接把西方的算盘打乱。这场没有硝烟的科技战,终于让世界看到,封锁未必真能挡住创新。 2019 年,美国把华为拉入实体清单,全球半导体供应链跟着一阵哆嗦。ASML 的 EUV 光刻机,成了中国晶圆厂可望不可及的 “传家宝”,只能用老旧的 DUV 设备凑合。 那时候,外媒分析中国芯片工艺落后了足足两代,7nm 以下迟迟突破不了,连尾款都被卡着不给。 台积电在 3nm 上高歌猛进,中国还在 7nm 徘徊,成本涨三四成,良率也上不去。2023 年,封锁手腕再升级,光刻胶和材料也被卡住,外媒直言中国的 “先进制程被锁死”。 美国原本是想靠这一招把中国半导体按在地上摩擦,没想到却意外暴露了西方自己对 EUV 技术的路径依赖,技术路线一旦单一,反而成了自己的软肋。 但中国人向来有股子不信邪的劲。2022 年 12 月,复旦大学周鹏、包文中、万景团队在《自然・电子学》(Nature Electronics)上发表论文,提出硅基与二硫化钼结合的异质 CFET 技术,通过材料创新开辟新方向。 这种异质 CFET 可在 28nm 以上成熟产线实现,开关比达 10⁶,芯片密度较同节点传统结构翻倍,原本被国际路线图规划到 1.4nm 节点的 CFET 技术,被提前适配到 7nm-5nm 级产线应用场景。 2023 年至 2024 年,技术持续推进,实现从 4 英寸到 8 英寸晶圆的升级,并完成国内厂商的兼容性测试。 2025 年,该团队相继推出 “无极” 32 位 RISC-V 处理器和全球首颗二维 - 硅基混合架构闪存芯片,两项成果均发表于《自然》主刊,验证了二维材料在芯片全链条应用的可行性。 这一波操作,让 DUV 产线在晶体管密度、能效等核心指标上实现跨代提升,逼近 3nm 工艺水平,而成本远低于 EUV 路线。Tom's Hardware 评论称其为 “突破性整合”,肯定中国走出了一条成本低、潜力大的材料创新新路。 回头看,美国本想靠封锁镇住中国,结果副作用却让全球半导体格局起了波澜。2025 年,Tom's Hardware 在相关报道中提及,中国绕开 EUV 的技术路径,展现出显著成本优势。 西方用 EUV 砸下上百亿美元,中国却用 DUV 和新材料玩出了新高度。华为 Mate 60 Pro 的 7nm 芯片已经证明了 DUV 路线的可行性,再加上异质 CFET 这样的技术突破,中国用现有产线就能在核心性能上对标 3nm 工艺。 英国媒体分析,西方赖以自豪的摩尔定律路线,正被中国新思路撼动。随着技术从实验室向产线过渡,2026 年若能实现相关技术的小批量量产,有望重塑 AI 芯片市场的竞争格局。 封锁等于是逼着中国提前切入后摩尔时代,从追赶者成长为后摩尔时代部分技术路线的重要探索者。 这一出科技大戏,说到底全靠中国的创新。美国封锁本想卡住中国的脖子,结果却变成了催化剂,让中国底层技术发生质变。二维材料和异质 CFET 架构,不光绕开了 EUV 的高门槛,还在成本和性能上找到了突破口。 现在外媒也开始反思,技术封锁的副作用远超预期。只要创新不止,封锁就成了过去时。 如果 2026 年中国真把新一代芯片相关技术落地量产,全球半导体供应链会迎来新格局。归根结底,创新才是科技战里最大的底气。