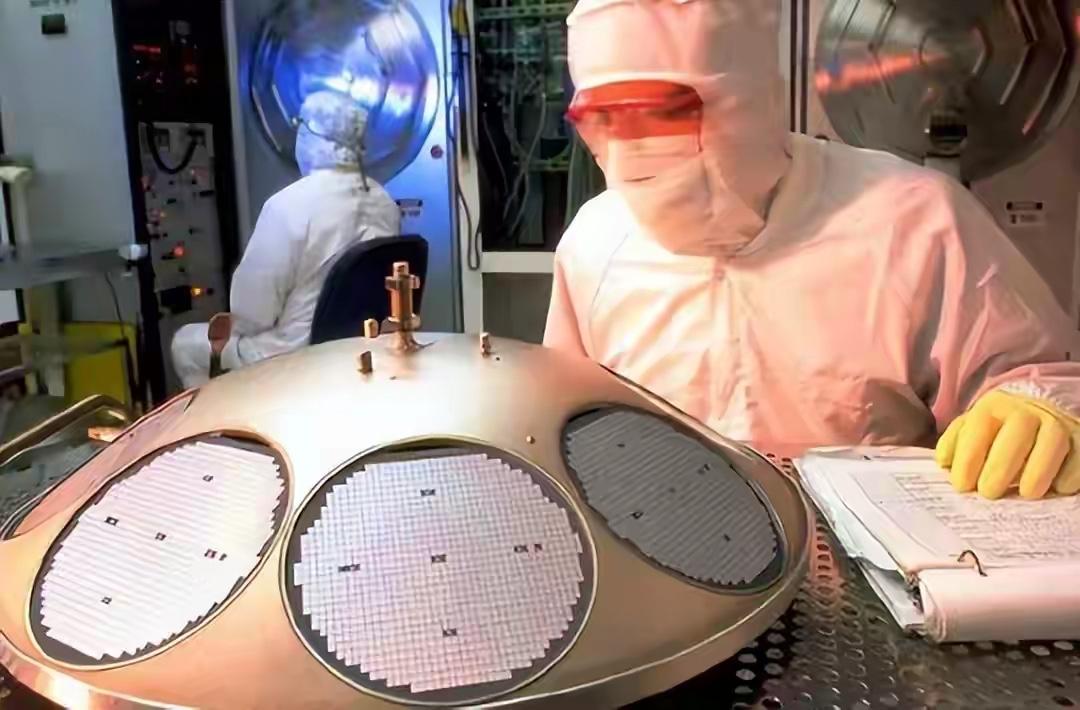

450亿颗芯片,荷兰突然宣布光刻机决定,欧媒:一切都结束了 中国集成电路进口同比减少了450亿颗,毫无预警地砸进了全球芯片市场。在全球半导体供应链里的突然“抽腿”。 这可不是简单的“买得少了”,而是全球芯片产业维持了几十年的“你卖我买”模式开始崩塌的信号,欧洲媒体说“一切都结束了”,指的正是这个脆弱的平衡被彻底打破。 最先动手撕毁合作剧本的是荷兰政府,2025年10月官宣的半导体设备出口新规堪称精准打击,不仅把DUV光刻机的限制门槛从7纳米下调到14纳米,还把ASML旗下1970i、1980i这些主流机型全塞进许可审批清单,连审批时间都拉长到90天。 而且测量检测设备、计算光刻软件这些配套技术也被“一刀切”管控,摆明了要断中国芯片制造的“手脚”。 但明眼人都看得出,荷兰背后站着美国——新规出台时间和美国的新措施完美重合,部分条款甚至直接照搬美国话术,2024年初ASML取消中国订单,本质就是应美国要求行事,这种“借他人之手封自己市场”的操作,把政治干预技术的戏码演得明明白白。 受影响最大的其实是夹在中间的ASML,这家全球光刻机巨头早和中国市场绑在了一起。 中国不仅是它最大的DUV市场,贡献35%的销量,2024年对华营收占比更是达到28%,其中DUV设备销售额占比接近90%。 荷兰新规一落地,ASML股价当天就跌了8.2%,市场预测要是长期丢了中国市场,2025年营收得缩水12%。 但ASML也没坐以待毙,一边推出NX2000系列新机型,靠微调参数规避管制,客户花800万美元改造就能生产7纳米芯片,玩起了“技术擦边球”; 一边在苏州建技术服务中心,囤5亿美元零部件,把维修周期从45天压到15天,摆明了不想彻底得罪中国客户。 这种“既听话又留后手”的操作,活脱脱是全球供应链撕裂下的无奈生存法则。 中国这边也没闲着,进口少了450亿颗不是被动接受,而是主动转向自给自足的结果。 2023年进口量就开始下滑,到2024年上半年,国产芯片产量第一次超过一半,2025年前七个月进口再降15%,先进芯片自给率从10%爬到20%。 中微半导体扩大蚀刻机产能,上海微电子掏出90纳米光刻机,国家大基金三期砸了3000亿在材料和设备上,连二手设备市场都热闹起来,厂商靠着旧型号DUV维持生产。 最有意思的是安世半导体的闹剧,2024年荷兰冻结其中资控制权,中国直接禁止其在华工厂出口,结果大众、宝马因为缺功率芯片被迫减产,全球七成市场受波及,最后中美只能各退一步,允许安世恢复供应,但要求在华工厂用人民币结算、换国产芯片,这波“反制”算是让欧洲车企见识了供应链断裂的代价。 荷兰本土也没捞到好处,半导体产业12万从业者里,20%的岗位直接和对华贸易挂钩,配套供应商的对华销售额占比普遍超20%,长期限制出口等于砸自己人饭碗。 ASML2024年财报看着光鲜,全年净销售额283亿欧元,净利润76亿,但未交付订单里藏着隐忧,360亿欧元的订单里不知道有多少会因管制泡汤。 讽刺的是荷兰2025年悄悄把大部分对华销售数据移出双重用途审查,等于悄悄开了绿灯,这种“嘴上强硬身体诚实”的态度,恰恰说明技术封锁根本不符合市场规律。 美国想靠“技术联盟”卡死中国,拉上荷兰、日本搞封锁,但效果越来越弱。 日本禁售设备后,中国客户反而转头买ASML中低端机型,让ASML2025年第三季度对华销售占比冲到42%。 全球半导体产业本是你中有我的生态,ASML的光刻机里有德国的光学部件、美国的精密仪器,中国则是全球最大芯片消费地,这种链条不是靠政治命令就能切断的。 现在欧洲媒体说“一切都结束了”,结束的是美国主导的单边垄断,结束的是“我卡技术你掏钱”的霸权模式,而不是中国芯片的未来。 拆解旧世界的代价已经显现,ASML要在政策和市场间走钢丝,中国企业得啃下设备国产化的硬骨头,欧洲厂商要承受供应链波动的损失,但新格局也在阵痛中萌芽。 2025年ASML还在研发高NAEUV设备,中国的国产光刻机也在迭代,各方都在博弈中寻找新平衡。 这场芯片战争里没有真正的赢家,只有谁能更快适应“没有舒适区”的新规则,毕竟技术的洪流从来不是靠堵就能拦住的,过去那种“躺平买设备”的日子结束了,但中国芯片的故事才刚翻开新页。 参考资料: 知网:产业链核心技术堵点识别与分析研究——以芯片产业为例

心向动力

稀土一禁,全都歇菜

用户92xxx46

暂时是,但长久不了啊,要有对策。

用户12xxx60

谁买荷兰人的机子,就禁谁的稀土,可不可以?