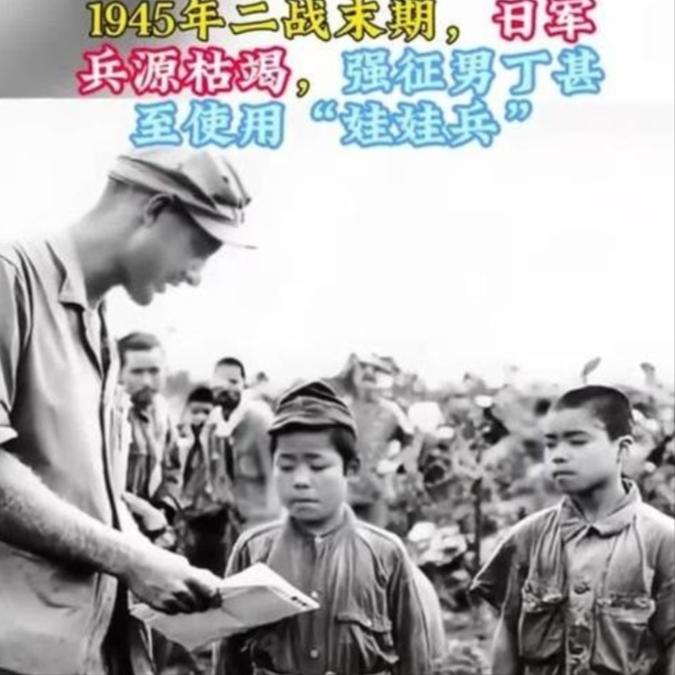

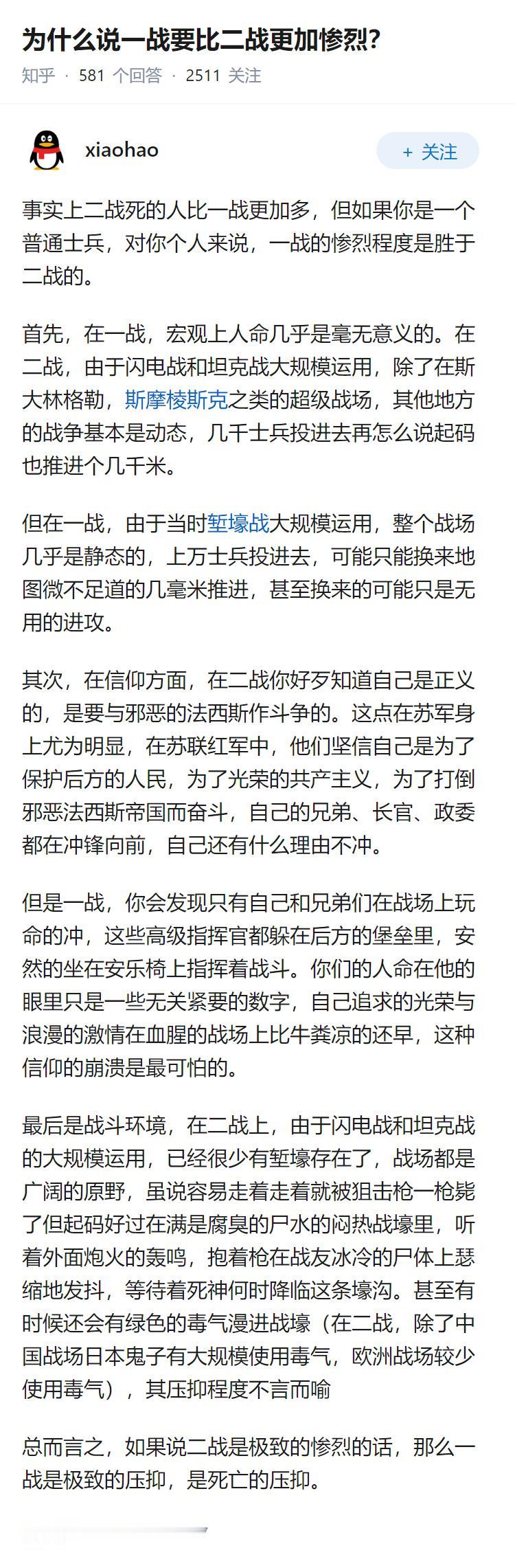

日本专家:日本投降不是因为美国原子弹,而是因为苏联的一则公告 说起来,日本为什么会在二战时刻低头认输,大家最熟悉的说法基本都指着美国扔下的那两颗原子弹。可最近这几年,日本本土学者的声音渐渐多了起来。 比如长谷川毅,他就直接抛出一个让人脑袋一热的观点:日本真正放下最后倔强,其实是因为苏联的一纸宣战公告。这事儿乍一听有点颠覆,但仔细梳理一下那段历史,事情的确没那么简单。 原子弹的震慑固然吓人,可苏联的突然参战,直接把日本所有的希望一下子砸成了碎片。 在过去的教材和电影里,原子弹像是“压死骆驼的最后一根稻草”,很多西方学者也习惯性地把美国描绘成日本投降的“终极推手”。 但学界里,尤其是日本本土和中国的研究者,越来越多的人开始关注苏联在这场博弈中的分量。 其实,从1945年8月的那几天看,日本高层面对的压力,真不是单选题,是多重暴击一起来的。要想看清日本怎么走到投降这一步,得把战略、外交和战场的现实,全都摆在一起琢磨。 当时的日本,其实一直在打算盘。对外表面上硬气,说绝不投降,背地里却指望着《苏日中立条约》能让苏联帮自己在美英面前说说话,争取个“有条件投降”,比如保留天皇制。 可日本的算盘还没打热,1945年8月8日,苏联履行1945年2月《雅尔塔协定》中“欧洲战事结束后2-3个月内参加对日作战”的约定,正式对日宣战。 关东军本来就不是巅峰时期的精锐,结果苏军几天之内就让长春易主,日本在中国东北的所有战略支点几乎全线崩溃。佐藤驻苏大使那天发的密电里说得很明白——帝国的外交算是彻底栽了。 丰田副武也在御前会议上承认,苏联一参战,最后的筹码全没了。其实,不只是嘴上说说,苏军真刀真枪地投入了150万兵力和5000辆坦克,关东军虽非临时抓壮丁拼凑,但战斗力已远不如前,根本不是对手。 档案资料显示,1945年的关东军虽保留建制,但精锐多已调往太平洋战场,士气低迷,苏联一来,直接崩盘。 可别觉得日本在东北的损失只是军事上的,经济上那叫一个惨。伪满洲国当时给日本供应的煤炭和生铁,分别占到日本本土用量的七成和八成多。 东北一丢,等于日本的工业心脏也被拿走了。更别提前几年中国战场的消耗,八路军和新四军天天跟鬼子打游击,太平洋战争爆发前中国战场曾拖住日本陆军80%以上兵力,1941-1943年这一比例仍维持在50%以上,最高达69%,军费有六成都砸在这儿了。 到1945年,东京的米价是战前的五十倍,日子苦到家了。中村哲夫的研究就提过,日本在中国战场的“放血”,其实就是在给苏联进攻做铺垫。说白了,日本早就被拖垮,一点都不夸张。 再看原子弹,很多人都觉得这才是压垮日本的最后一击。其实当年日本军部内部反应分化,并非全员恐慌。广岛被炸后,陆军大臣阿南惟几直接跟高层说,美国短期内不可能再搞出第三颗原子弹。 对外还特意淡化,称那就是新型炸弹,没必要大惊小怪。这种强硬派的表态,并非代表整个军部的真实态度。 等到8月10日的御前会议,会议记录显示高层更关心的是苏联已经参战,而不是美国的核爆。原子弹确实让人心里发怵,伤亡二十万,但日本的指挥体系没因此散架。 反倒是苏联的百万大军在东边压境,让东京高层一下子想到了德国的下场——分割占领,大家分一块,天皇的宝座就真悬了。 还有一点常被忽视,日本高层对苏联进占北海道的担忧,比美国原子弹还要大。他们害怕国家像德国那样被切成好几块。 历史总是有点相似,谁都不想自己的国家变成别人的“试验田”。所以日本投降,不是因为单一事件,而是被多面夹击,心理防线彻底垮塌。 细看中外媒体的分析,西方总喜欢夸大原子弹的决定性,其实亚洲战场才是改变结局的关键。中国战场八年抗战,消耗日本无数人力物力,为苏联出兵扫清道路。 这一点,一些国内外的主流媒体和学者都开始承认。毛主席当年说“持久战为反法西斯赢得时间”,其实说得很在理。中国付出了三千五百万伤亡的惨痛代价,历史上应该有中国的位置。 再看看联合国教科文组织推动的二战纪念,其核心是缅怀先烈、铭记反法西斯战争的胜利与代价,倡导尊重历史真相,这一导向也提醒大家,历史不能被单一叙事带偏。 日本的投降,是苏联宣战带来的外交绝望、中国战场的资源枯竭、原子弹的心理震慑,一起作用的结果。谁要是只盯着原子弹,那就是看戏看了个皮毛,错过了历史的真相。 历史是一面镜子,照见过去,也提醒现在。日本为何低头,不只是炸弹落地的声音,更是战略崩盘和资源枯竭的无声呐喊。 对于中国,这场胜利不仅仅是战争的结束,更是民族坚韧和牺牲的见证。每一段历史都值得被还原全貌,让世界记住真正的答案。 信息来源:真理报《苏联政府声明》