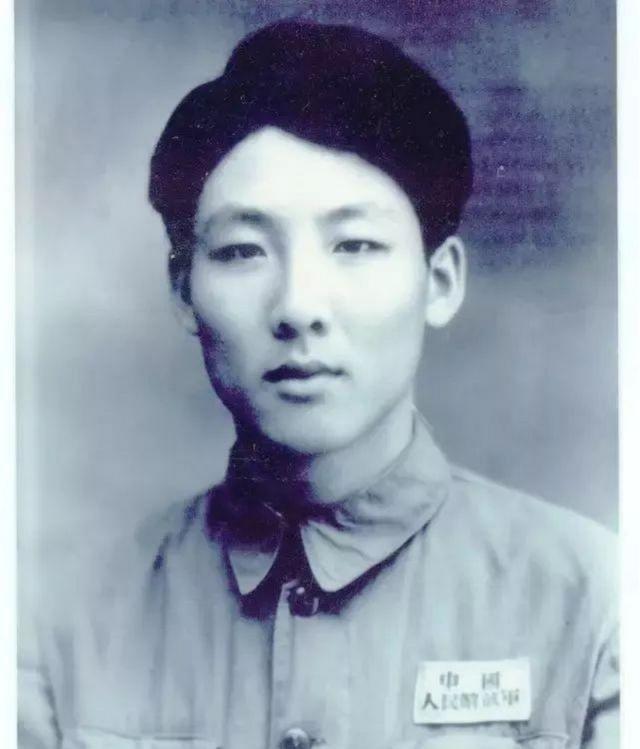

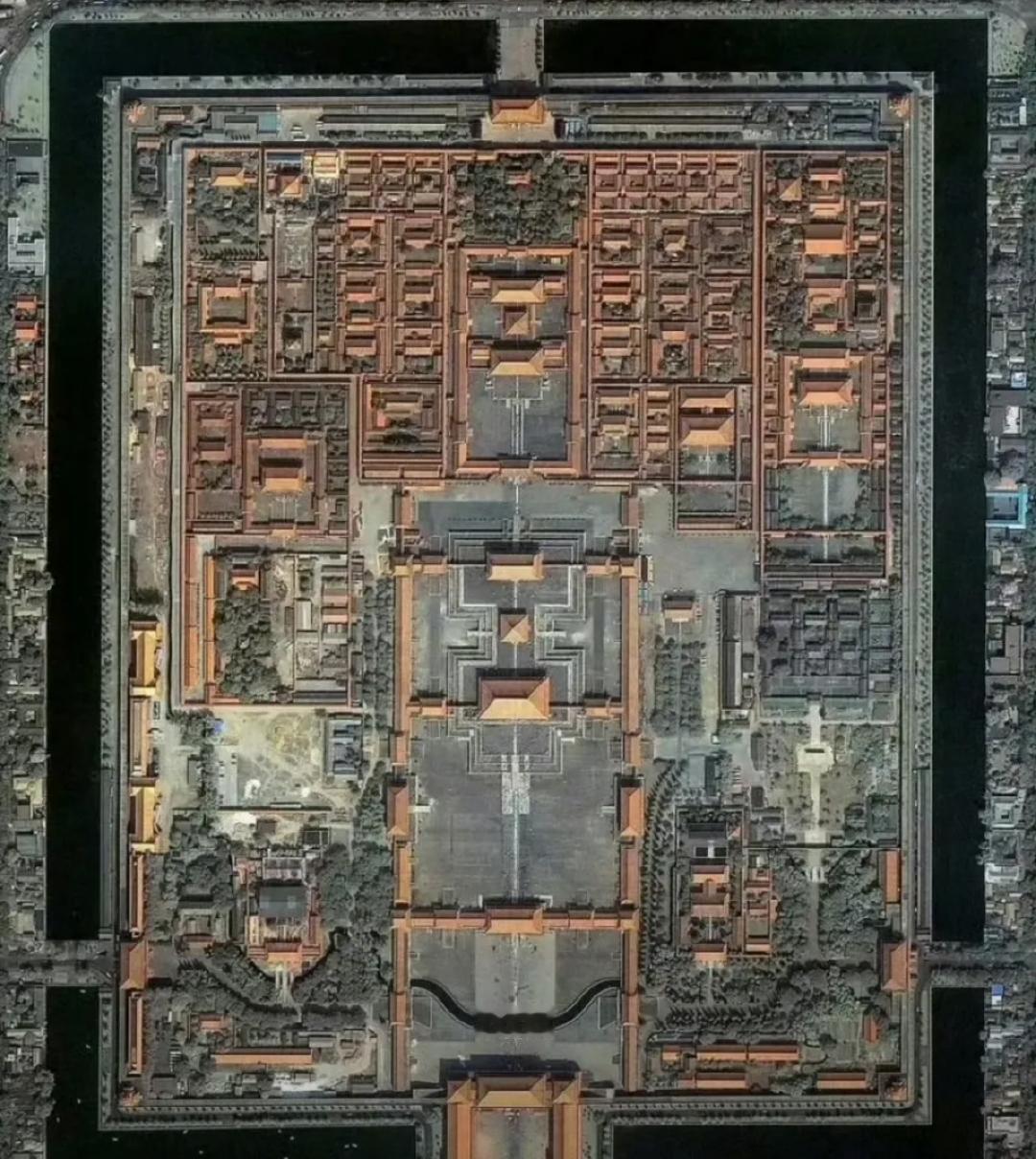

1950年的元宵节,准备回家的孙家栋,发现食堂今天竟然有红烧肉,一时馋嘴的他,便决定去食堂吃碗红烧肉再回家,却没想到这碗红烧肉竟改变了他的一生。 孙家栋1929年出生在辽宁一个普通家庭,那时候农村教育条件一般,但他从小就对学习感兴趣。1948年考上哈尔滨工业大学,先学汽车专业,学校环境简单,学生们主要靠自学和老师指导。次年转入俄语预科班,为国家培养人才做准备。1950年,他成为空军学员,之后被选派到苏联留学,在茹柯夫斯基空军工程学院深造六年。那里课程严谨,他专注航空知识,毕业时成绩突出,拿到斯大林金质奖章。这段经历让他掌握了先进技术,回国后直接投入国防工作。 1958年,孙家栋分配到国防部第五研究院一分院,从事导弹研制。初期他参与总体设计,面对设备落后的问题,团队一步步推进。两年后升为型号主任设计师,负责关键计算和试验。那时候导弹技术从零起步,大家加班常见,他也常常通宵工作。1960年代,他参与多项导弹项目,包括东风系列,确保精度和可靠性。这些努力为中国国防奠基,让他积累了丰富经验。 1967年,孙家栋转入卫星领域,担任东方红一号技术总负责人。当时国家决定发射人造卫星,他带领团队克服资源短缺,设计结构和轨道。1970年4月24日,卫星成功入轨,播放东方红乐曲,标志中国进入太空时代。这颗卫星重量173公斤,轨道高度合理,运行稳定多年。他的领导作用关键,推动了后续卫星发展。 进入1970年代,孙家栋继续负责返回式卫星和遥感卫星。返回式卫星需要精确控制再入大气层,他主持方案调整,确保安全回收。遥感卫星用于地球观测,技术要求高,他协调多方资源,解决信号传输问题。这些卫星的应用扩展到农业和资源勘探,帮助国家决策。1980年代,他参与通信卫星,如东方红二号和三号,改善国内通信网络。那时候国际封锁严重,团队靠自主创新,逐步实现自给自足。 1990年代,孙家栋领导风云气象卫星系列。风云一号用于天气预报,他决定采用太阳同步轨道,提高数据准确性。风云二号是静止卫星,覆盖范围广,他推动技术升级,加入红外探测仪。这些卫星为防灾减灾提供支持,多次在台风预警中发挥作用。他的工作不只停在技术,还注重团队培养,带出一批年轻工程师。 2000年后,孙家栋担任北斗导航系统总设计师。北斗从区域覆盖到全球组网,他规划星座布局,确保信号兼容GPS。初期测试阶段,卫星发射频繁,他监督每一步,处理干扰问题。北斗三号系统建成后,提供高精度定位,应用于交通和农业。他的坚持让中国拥有独立导航能力,避免外部依赖。 2003年,孙家栋出任月球探测工程总设计师,负责嫦娥一号。工程分三阶段,他制定绕月、着陆、采样目标。嫦娥一号2007年发射,环绕月球一年,获取高分辨率图像,并完成撞月任务。这标志中国深空探测起步,他协调火箭、卫星和地面系统,攻克多项难题。后续嫦娥系列延续他的思路,实现月背着陆和样品返回。 孙家栋一生参与上百颗卫星研制,其中34颗由他直接领导。这些卫星覆盖通信、导航、遥感和科学实验,推动中国航天从跟跑到并跑。他的贡献获得认可,1999年获两弹一星功勋奖章,2019年获共和国勋章。晚年他仍担任顾问,指导新一代项目,确保技术传承。 进入新世纪,北斗和嫦娥工程成为重点。北斗全球覆盖,他规划几十颗卫星组网。嫦娥一号绕月探测,获取月球数据,推动后续任务。他的工作串联中国航天多个里程碑。 孙家栋高龄仍活跃,参与咨询。2024年1月逝世,享年95岁。他的生涯见证中国航天从起步到强大,贡献巨大。国家多项荣誉肯定了他的付出。