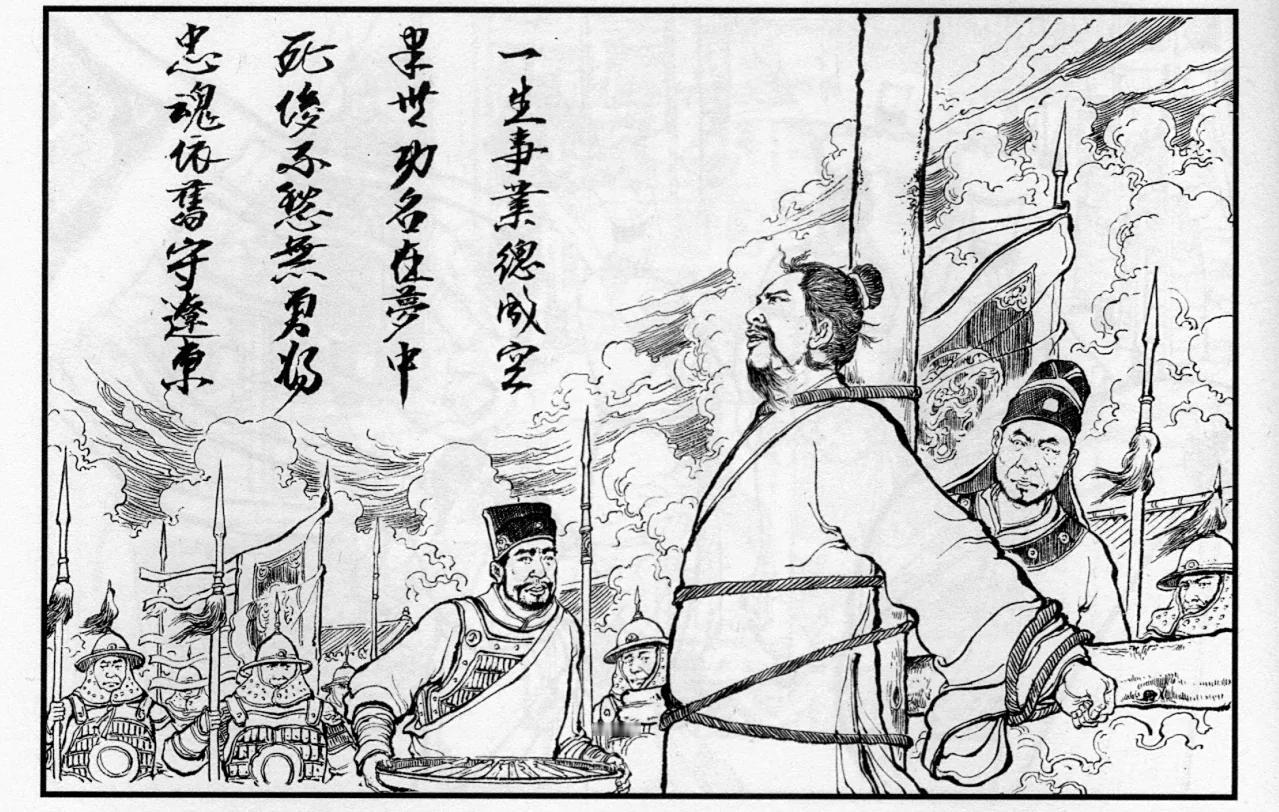

万历四十七年,三十五岁的广东进士袁崇焕踏入仕途时,不会想到九年后自己会以“通敌叛国”的罪名被凌迟处死。这个从小喜欢谈论军事、遇到退伍士兵就缠着打听边疆战事的文人,在明朝辽东防线濒临崩溃之际,主动请缨奔赴山海关,开启了令人唏嘘的戎马生涯。 天启六年的宁远城下,面对努尔哈赤率领的后金铁骑,袁崇焕展现了非凡的勇气。他刺血为书,与将士同生共死,用红衣大炮轰击敌军,竟让战无不胜的努尔哈赤第一次尝到败绩。这场宁远大捷让他一战成名,明朝上下欢欣鼓舞,仿佛看到了收复辽东的希望。 袁崇焕在辽东逐渐构筑起著名的“关宁锦防线”,提出“以辽人守辽土,以辽土养辽人”的战略。天启七年,他再次在宁锦之战中击退皇太极,成就了军事生涯的又一高光时刻。然而,就在他如日中天之时,却因得罪权倾朝野的魏忠贤,被迫辞官归乡。 崇祯皇帝即位后,一心想要振兴大明,立即召回了袁崇焕。面对年轻的皇帝,袁崇焕许下了“五年平辽”的承诺。这个过于乐观的保证,或许源于他对皇帝知遇之恩的感激,也可能是轻敌情绪使然。崇祯大喜过望,要钱给钱,要权给权,甚至赐予尚方宝剑。 然而袁崇焕到任不久,就做了一件震惊朝野的事——擅杀东江总兵毛文龙。毛文龙镇守皮岛,牵制后金侧翼,虽跋扈但战功卓著。袁崇焕以十二条罪状将他处死,这无疑是为统一事权,却也除去了后金的一个心腹大患,为日后埋下祸根。 崇祯二年秋,皇太极率军绕过山海关防线,直逼北京城下,史称“己巳之变”。袁崇焕星夜驰援,在北京广渠门外与后金军血战,成功击退敌军。然而,他率兵抵达北京城下的举动,却引起了朝廷上下的猜疑。 皇太极趁机施展反间计,故意让被俘的杨太监听到“袁督师与我有密约”的对话,然后放其回宫。消息传到崇祯耳中,加上朝中政敌的诽谤,皇帝对袁崇焕的信任彻底崩塌。 崇祯二年十二月一日,崇祯帝召见袁崇焕,当场下令逮捕。在狱中九个月后,袁崇焕被以“通敌叛国”的罪名判处凌迟。行刑那天,北京百姓争食其肉,他们相信这位曾经守护国家的将领真的是叛徒。 袁崇焕死后,明朝失去了唯一能够抗衡后金的将领,辽东防线土崩瓦解。十多年后,明朝灭亡,崇祯帝在煤山自缢身亡。而清朝乾隆年间,在整理前朝档案时,才发现所谓的“通敌”完全是皇太极的反间计,袁崇焕的冤情终于大白于天下。 袁崇焕的悲剧,既是个人性格所致——他刚愎自用,缺乏容人之量,也是明末政治腐败、党争激烈的缩影。一位曾经让努尔哈赤、皇太极父子两度折戟的将领,没有战死沙场,却倒在了自己誓死效忠的王朝的刑场上。他的故事,至今读来仍让人扼腕叹息。