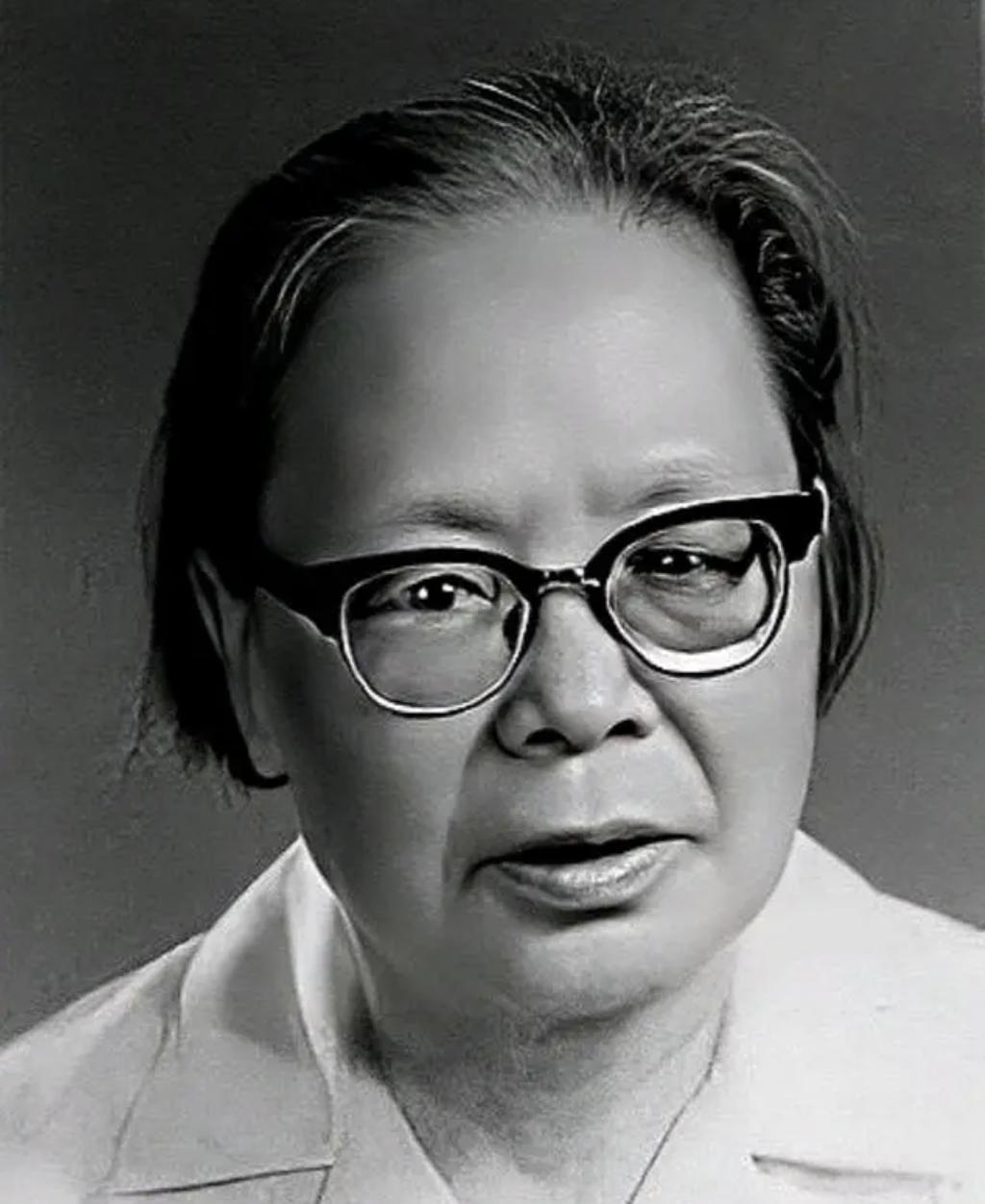

在我们的印象中,新中国刚成立的建设时期,在关键岗位上发挥重要作用的都是男同志,但实际上,有许多女同志也参与到建设队伍中,在毛爷爷妇女能顶半边天的号召下,挽起袖子埋头苦干,帮助人民政权迈入发展的正轨,比如我们本期要讲的区梦觉。 1906年,区梦觉出生在广东南海一个经商家庭,父母没把女子无才便是德当回事,反而送她进了广州坤维女子中学。 在那里,进步教师王坚白悄悄塞给她一本《新青年》,杂志里解放平等的字眼,像种子落进心田。 那时的她还不知道,这些字眼会在几年后变成刺破黑暗的光。 1925年夏天,上海五卅惨案的消息传到广州,紧接着沙基街头响起枪声,英法军警对着抗议群众开枪,鲜血染红了珠江边的石板路。 区梦觉挤在人群里,看着担架上盖着白布的同胞,指甲深深掐进掌心。 回到家,父亲把她锁在房里,说女孩子家别掺和危险事。 她趴在窗台上,听见街上传来打倒列强的口号,突然翻窗跑到江边。 冰冷的江水漫过胸口时,她脑子里闪过的不是恐惧,是沙基惨案里倒下的学生模样。 被救上岸后,她对着又气又急的父母说:你们不让我出去,我就在家里读马列的书。 三个月后,她悄悄加入了中国共产党,成了广东妇女解放协会的骨干。 白天在工厂发动女工罢工,要求男女同工同酬,晚上在灯下写文章,标题就叫《妇女解放不是空话》。 1932年的香港,潮湿的空气里藏着危险。 区梦觉刚和地下交通员接上头,就被几个黑衣人堵在巷口。 叛徒出卖了她,监狱的铁门在身后关上时,她没掉一滴泪。 审讯室里,皮鞭抽在身上火辣辣地疼,她咬紧牙说什么都不知道。 后来被转到广州感化院,五年监禁日子里,她托狱警买来英语词典,在草纸上翻译马克思著作片段。 有狱友问她图什么,她晃了晃手里磨破页角的词典:身子关得住,脑子关不住。 1940年的延安,黄土坡上的窑洞透着暖意。 区梦觉历经三个月跋涉,终于抵达这片革命圣地。 毛泽东在窑洞里见她,握着她的手说:广东来的女同志,不容易啊。 她嘿嘿笑,露出被监狱生活磨出的老茧。 在中央党校学习时,她常和蔡畅、邓颖超凑在一起,讨论妇女工作怎么搞。 有次聊到深夜,蔡畅给她披了件棉衣:梦觉,你这股韧劲,能顶半个男同志。 她摆摆手:不是顶半个,是能顶一整个。 建国后,区梦觉成了广东省委书记处书记。 老家亲戚找上门,想让她安排个轻松差事。 她泡了杯茶,慢慢说:我手里的权力是人民给的,不是区家的。 亲戚气得摔门而去,她望着茶杯里的茶叶沉底,心里没半分动摇。 后来她推动出台华侨投资条例,引侨资在家乡建起糖厂、纺织厂,乡亲们说梦觉书记没忘了根,她只是笑笑:我本来就是从这里走出去的。 晚年的区梦觉退居二线,却比以前更忙。 她带着笔记本跑遍广东侨乡,记录妇女运动的往事,写成《广东妇女运动回忆录》。 有次在南海老家考察,她踩着泥泞的小路,指着远处的水电站说:当年说要让乡亲们过上好日子,现在总算看到眉目了。 随行的年轻干部问她:区老,您一辈子没结婚,后悔吗?她摸了摸养女区小燕的照片:你看,我有这么多‘孩子’妇女协会的姐妹,工厂里的女工,还有这书里记着的故事,够了。 那本磨破页角的英语词典后来捐给了广东省档案馆,和她拒绝亲戚时用过的搪瓷茶杯摆在一起。 从岭南闺秀到革命先锋,区梦觉用九十二年人生证明,所谓先锋,不过是在每个选择关头,都朝着人民需要的方向走,所谓奋斗,就是把不让须眉的誓言,写进从青年到暮年的每一步里。