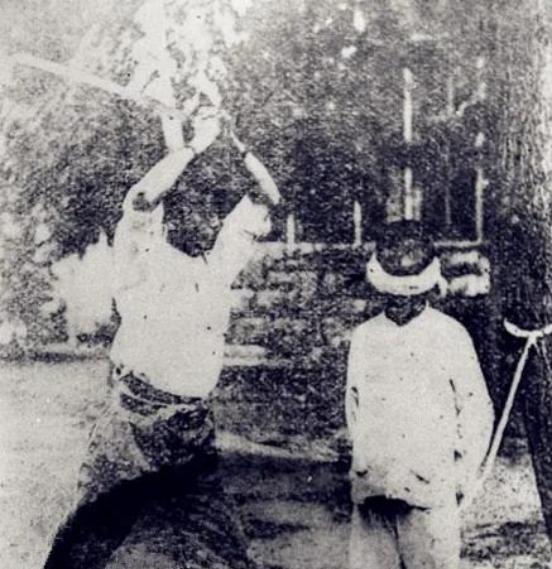

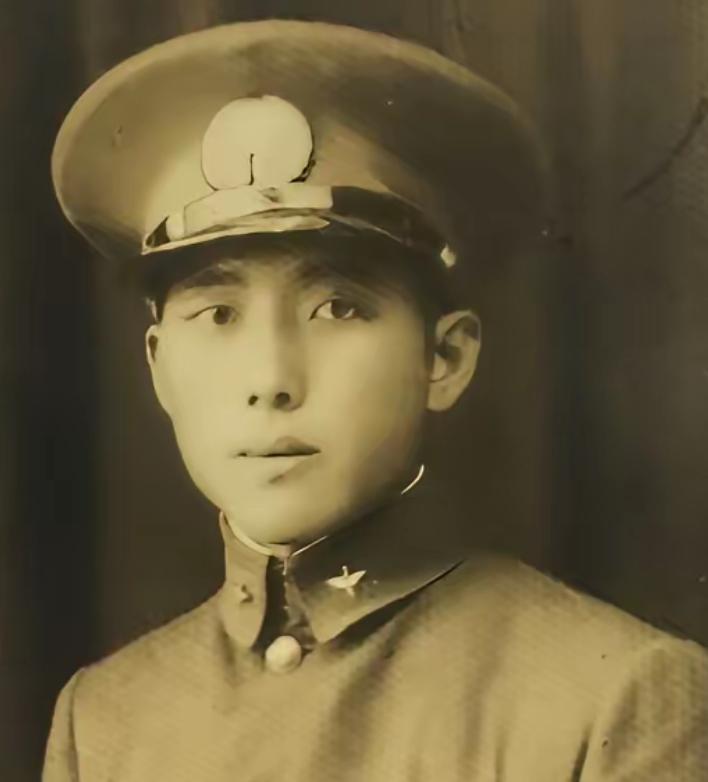

1942年秋,太行山深处,司凤梧被十四个日军包了饺子,前有刺刀,后有枪口,一脚踩空就是命没了。 秋风卷着枯叶打在脸上,他攥紧了腰间的枪。 日军的皮靴声越来越近,粗重的喘息混着日语叫骂,在山谷里撞出回声。 这不是电影里的场面,是刻在太行山岩石上的真事儿。 司凤梧打小在河南辉县的拳社里长大,父亲司振山教的少林功夫没白练。 十三岁那年,他见地主家的狗腿子抢粮,一记“靠山背”把人撞进麦囤,从此落下个“愣头青”的名。 没人想到,这股愣劲后来会变成抗日的狠劲。 1938年辉县沦陷,他亲眼看见日军把邻村的祠堂烧了,梁木噼啪作响时,他偷偷在墙根下埋了第一颗土制地雷。 后来司凤梧入了武工队,队长郭兴初见他就乐了:“你这拳脚功夫,比枪杆子还利索。”他没辜负这话,三个月练出“百米打断电话线”的本事。 电话线在风中晃,他趴在石头后,枪托抵着肩窝,等风稍停的一瞬扣扳机,线断时惊飞了崖边的山雀。 队友说他眼里有准星,他却总摸着手腕上的旧伤那是练枪时后坐力震的,结了层厚厚的茧。 夜袭安阳机场那晚,月色像块蒙尘的布。 司凤梧带着两个队员摸进铁丝网,日军哨兵的影子在探照灯下晃。 他学过“猫步”,脚跟着地悄无声息,到了敌机旁,掏出郭兴给的炸药包,导火索拉得比头发丝还细。 “轰隆”一声响时,他已经带着人钻进了芦苇荡,身后是机场的火光映红了半边天。 被十四个日军包围那次,他把少林擒拿术使得活泛。 左边敌人刺刀刺来,他身子一拧,左手扣住对方手腕,右手枪托砸向其后脑这招叫“顺手牵羊”,父亲教他时说“制敌先制关节”。 右边枪响,他猛地跺脚,碎石溅起迷了敌眼,顺势滚到一块巨石后。 十四个日军围了半个时辰,愣是没找到他藏身的石缝。 最险的是退到蚂蚁山。 那地方石头缝里全是黑蚂蚁,咬一口又肿又痒。 司凤梧故意把日军往坡下引,自己抓着葛藤往上爬。 日军追得急,脚下一滑滚进蚁穴区,惨叫声顺着风飘上来。 他趴在崖上往下看,只见日军一个个抱头乱窜,钢盔扔了一地。 后来当地老乡说,那片山此后再没日军敢来,都说山里有“山神”护着。 右腿挨了机枪子弹是在土楼战斗。 子弹从膝盖穿过去,骨头碴子都露出来了。 卫生员用盐水洗伤口,他咬着木棍一声没吭,眼里却盯着窗外郭兴正带着队员在山坳里练兵,枪声响得有节奏。 伤好后他落了点瘸,却总说“比那些没回来的弟兄强多了”。 晚年穿打补丁的棉袄去学校讲抗战故事,孩子们摸他手腕的老茧,他就笑着教他们“握拳要像抓铁球,心定了,手才稳”。 看着史料里记载的这些片段,我觉得司凤梧的厉害,从来不只是“以一敌十四”的勇猛。 是他把少林功夫的巧劲、太行山的石头、甚至蚂蚁山的虫子,都变成了打鬼子的武器。 这种把身边一切都用活的本事,才是真正的太行铁骨。 多年后有人问起被包围时怕不怕,老人指着院里那棵老槐树:“你看树疤,都是雷劈出来的,可它照样往高长。”太行的风还在吹,老槐树的影子,落在他打补丁的棉袄上,像一枚印在时光里的勋章。