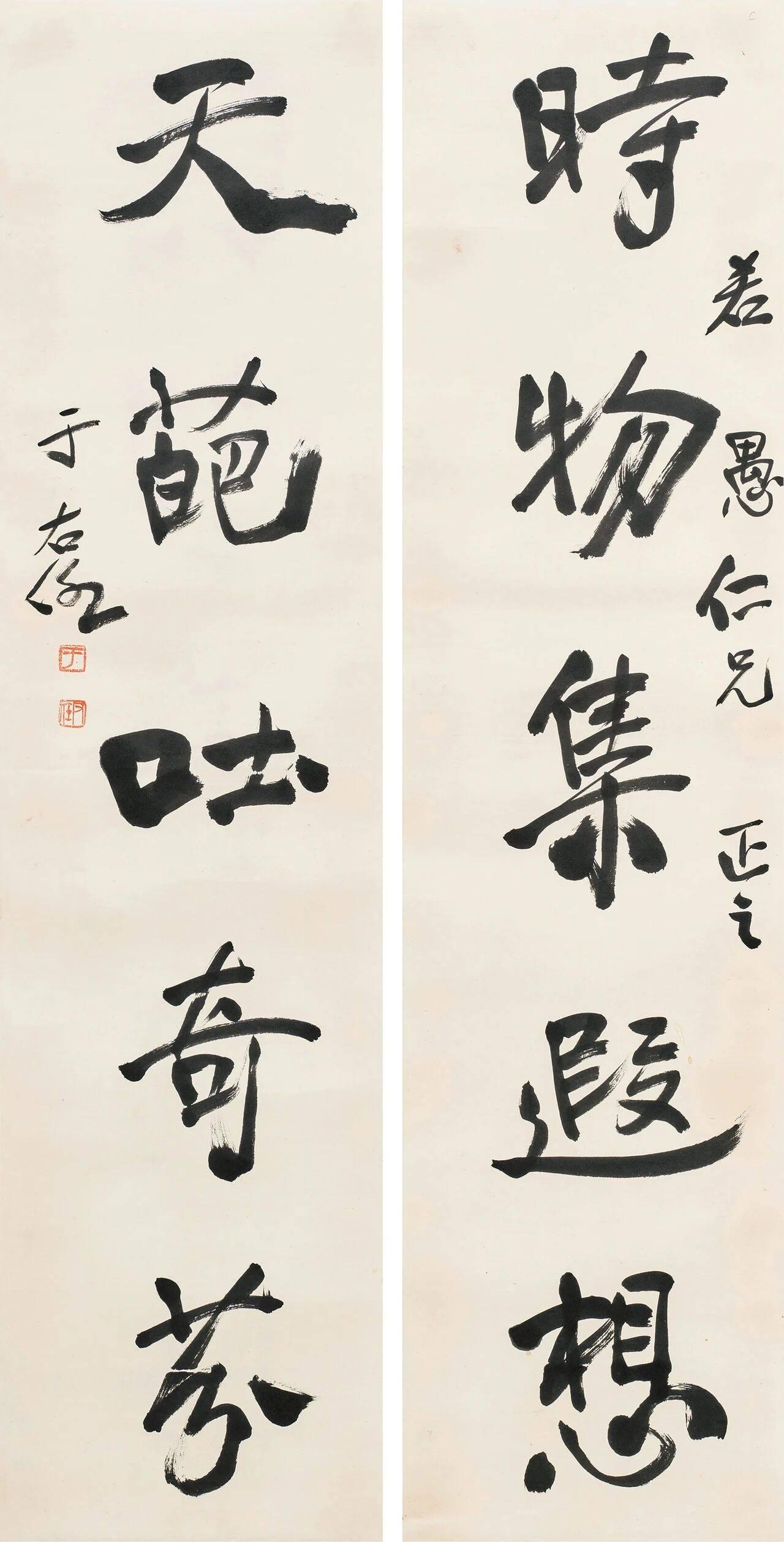

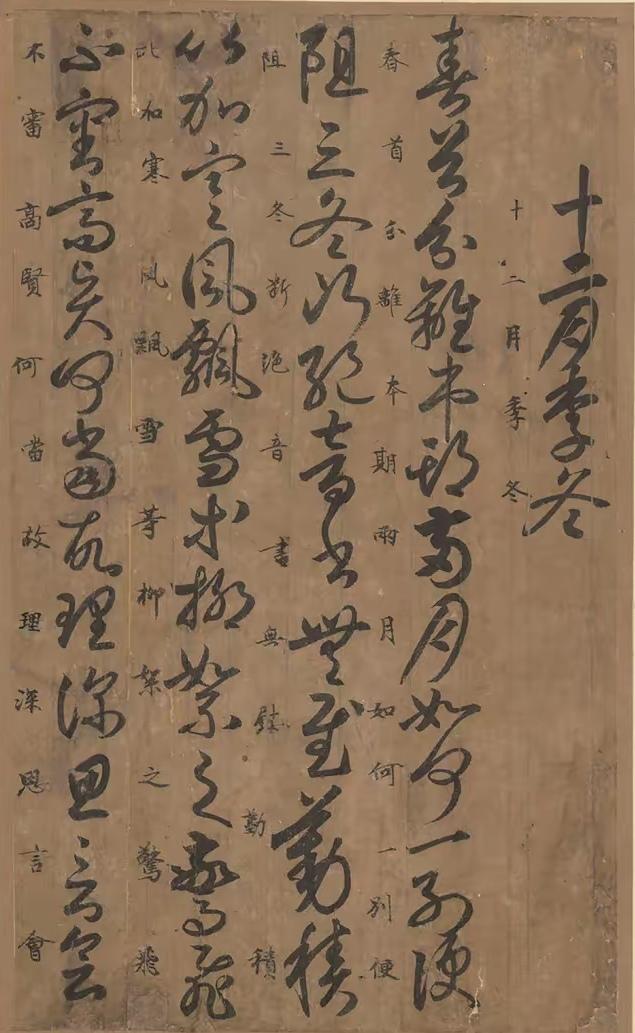

清代文学史上,吴敬梓因《儒林外史》闻名于世,但很少有人知道,这位文学巨匠的人生轨迹极其戏剧化,从万贯家财到身无分文,其中的转折令人深思。[无辜笑] 吴敬梓1701年出生于安徽全椒的官宦之家,曾祖父是探花,祖父是监生,家族中进士辈出,父亲吴霖起也身居官职,这样的出身在当时属于绝对的名门望族。 1719年18岁的他遭遇人生重大转折,父亲突然病逝,留下白银二万两的巨额遗产,要理解这笔财富的分量,当时普通百姓一年的生活费用仅为十几两银子,这笔遗产足够普通人家几代人的开销。 年少继承如此巨富,他缺乏理财经验,加上生性慷慨,经常资助贫寒友人,尤其对穷困的读书人格外慷慨,更严重的问题来自家族内部,族中亲戚看中他年纪轻、钱财多,纷纷上门争夺家产。 面对族人的明争暗夺,年轻的他无力抵抗,索性开始大手大脚花钱,他认为与其让别人夺走,不如自己使用,于是终日宴请宾客,出手更加阔绰。 不到十年时间,二万两白银挥霍殆尽,他卖掉田产、典当房屋,最后连为母亲办丧事的钱都筹不出来,只能四处借债。 1733年33岁的他因无法忍受族人冷眼和邻里讥笑,带着家人迁居南京,他们在秦淮河边租了一间破旧房屋,生活条件与过去形成巨大反差。 贫困的生活异常艰辛,寒冬时节没有厚被子,全家人挤在一张破床上取暖,几位年轻的妾室见生活无望,相继离去改嫁他人,只有原配妻子始终陪伴左右。 即使生活如此困顿,他仍坚持读书写作,白天外出打工谋生,晚上点灯写文章,有时为了维持生计,他替人代写诗文赚取微薄报酬,买不起纸张和墨水时,就捡拾废纸书写,尽量节省每一滴墨汁。 正是在这种窘迫的环境中,他开始创作《儒林外史》,这部作品深入描绘了科举制度下文人的各种丑态,犀利地讽刺了当时社会的虚伪现象,他曾经的富贵经历和后来的贫困遭遇,都成为笔下最真实的创作素材。 《儒林外史》完成后逐渐流传,后世将其奉为经典,但他本人的境况并未因此改善,晚年的他疾病缠身,经常需要朋友接济才能维持生活,真正体验了“囊中羞涩,腹中饥饿”的滋味。 1754年他在扬州拜访朋友时突然去世,去世时身边只有幼子陪伴,后事还是由朋友们凑钱操办的,这位曾经的富家公子最终以这样的方式告别人世。 从家财万贯到一贫如洗,吴敬梓的人生经历了巨大起伏,有观点认为他的一生是个悲剧,也有人认为正是这段从富到贫的经历,才造就了《儒林外史》的深刻内涵。 吴敬梓的经历告诉我们,有时候人生的低谷反而能激发出更大的创作潜能,苦难不一定是坏事,关键在于如何面对和利用这些经历。 网友们议论纷纷: “这哪是败家子啊,这分明是散财童子!不过话说回来,要不是家道中落,看透了世态炎凉,也写不出《儒林外史》这样的巨著吧。福兮祸所依。” “两万两!换算成现在得是几个小目标啊?就这么挥霍光了,真是看着都肉疼。果然富不过三代是有道理的。” “只有我心疼他老婆吗?陪着他从山顶跌到谷底,不离不弃。那些小妾能共富贵不能共患难,也是现实。” “感觉他们家族亲戚才是真正的‘狼’,上来就抢,这不逼着他破罐破摔吗?环境也很重要。” 如果吴敬梓没有败光家产,而是成了一个富有的地主老爷,你觉得中国文学史上还会诞生《儒林外史》这部巨著吗? 官方信源:中国国家图书馆·中国国家数字图书馆