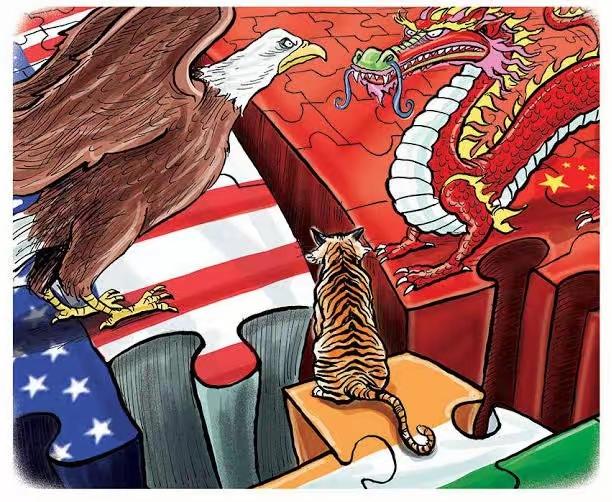

为了印度得罪中国,要中国归还港口99年使用权,没想到看到违约金后又妥协了。 2007年,斯里兰卡在印度洋黄金航道的汉班托塔港启动建设,意图打造区域航运中心,但巨额投资导致政府财政不堪重负,2017年,斯里兰卡将港口70%股权及99年经营权移交中国招商局港口控股公司,换取11.2亿美元资金缓解经济压力。 这本是一桩你情我愿的商业合作,但因为港口地处印度洋的战略要冲,事情就变得复杂起来,对印度来说,这就好比自家门口突然来了个“不速之客”,心里自然不是滋味。 2023年初,印度国内民族主义情绪高涨,一些政客把汉班托塔港描绘成“中国威胁”,在内部压力下,新德里试探性地提出要提前收回港口,可当斯里兰卡拿出合约细则,印度官员们顿时哑口无言。 合约明确规定,任何单方违约都要赔偿中方的全部投资和预期收益,对经常为外汇储备发愁的印度来说,这笔钱足以让整个年度的财政预算捉襟见肘。 更让印度头疼的是,即便真把港口要回来,自己也未必能经营好,数据显示,印度主要港口的集装箱周转时间比新加坡长67%,船舶平均停留时间多出近两天,在这种情况下,接手一个需要持续投入的港口,简直就是自找麻烦。 印度的退让其实标志着其外交政策的重要转变,新德里正在学会用打算盘的方式处理国际事务,而不是光靠嗓门大。 印度终于明白,在经济全球化的今天,商业合约的约束力比想象中要强得多,中国在斯里兰卡的投资不只是这一个港口,还涉及科伦坡金融城、南部铁路等一系列项目,这些利益关系盘根错节,剪不断理还乱。 莫迪政府意识到,与其硬碰硬,不如另起炉灶,印度随后加快了自有港口的建设步伐,投资3.5亿美元开发卡马拉贾港,还拉着日本一起开发伊朗的恰巴哈尔港,这种“你打你的,我打我的”策略,显然比直接对抗要高明得多。 最重要的是,印度在美日印澳四方安全对话(QUAD)中扮演着重要角色,需要一个负责任的大国形象,莽撞的单边行动只会损害自己在国际舞台上的信誉。 这场港口风波反映出全球发展中国家在外交决策上越来越成熟,当民族情绪撞上经济理性,越来越多的国家选择了后者,从泰国克拉运河项目的搁置,到缅甸皎漂港方案的调整,都能看到各国在理想与现实之间寻找平衡点的努力。 对中国来说,汉班托塔港这个案例说明,“一带一路”的成功不仅要靠资金投入,更要建立可持续的合作模式,把商业逻辑融入地缘政治,反而能让合作基础更加牢固。 汉班托塔港这场大戏,给我们上了一堂生动的国际关系课,在这个各国经济深度捆绑的时代,传统的地缘政治博弈正在被更复杂的“合作性竞争”所取代。 印度从强硬到妥协的转变,不是认怂,而是明智,国际政治从来不是比谁嗓门大,而是要比谁会算账,40亿美元违约金就像一盆凉水,浇醒了冲动的决策者,也印证了现实主义在国际关系中的永恒价值。 这件事还说明,“契约精神”在国际交往中越来越重要,中国没派一兵一卒,仅凭一纸合同就守住了自己的利益,这本身就是国际治理进步的体现,当各国都意识到违约的成本远高于合作时,国际秩序自然就会更稳定。 对“一带一路”来说,汉班托塔港提供了很好的经验:只有建立互利共赢的合作模式,才能经得起政治风浪,把基础设施投资和当地发展需求结合起来,形成“你中有我、我中有你”的利益共同体,才是应对地缘政治风险的最好办法。 印度的务实转变值得点赞,大国成长过程中难免会走些弯路,能够及时认清现实、调整策略,正是一个国家成熟的表现。 未来的国际秩序不会由某个强国单独定义,而是由无数这样的博弈与妥协共同塑造,在这个过程中,理性终将战胜冲动,合作总会比对抗更有前途。 汉班托塔港的故事还在继续,它就像个活教材,提醒着各国如何在理想和现实之间找到平衡,在这个相互依存的世界里,真正的智慧就是知道什么时候该坚持,什么时候该妥协。

![印度要能做到这些就不是印度了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/12821051507046433960.jpg?id=0)