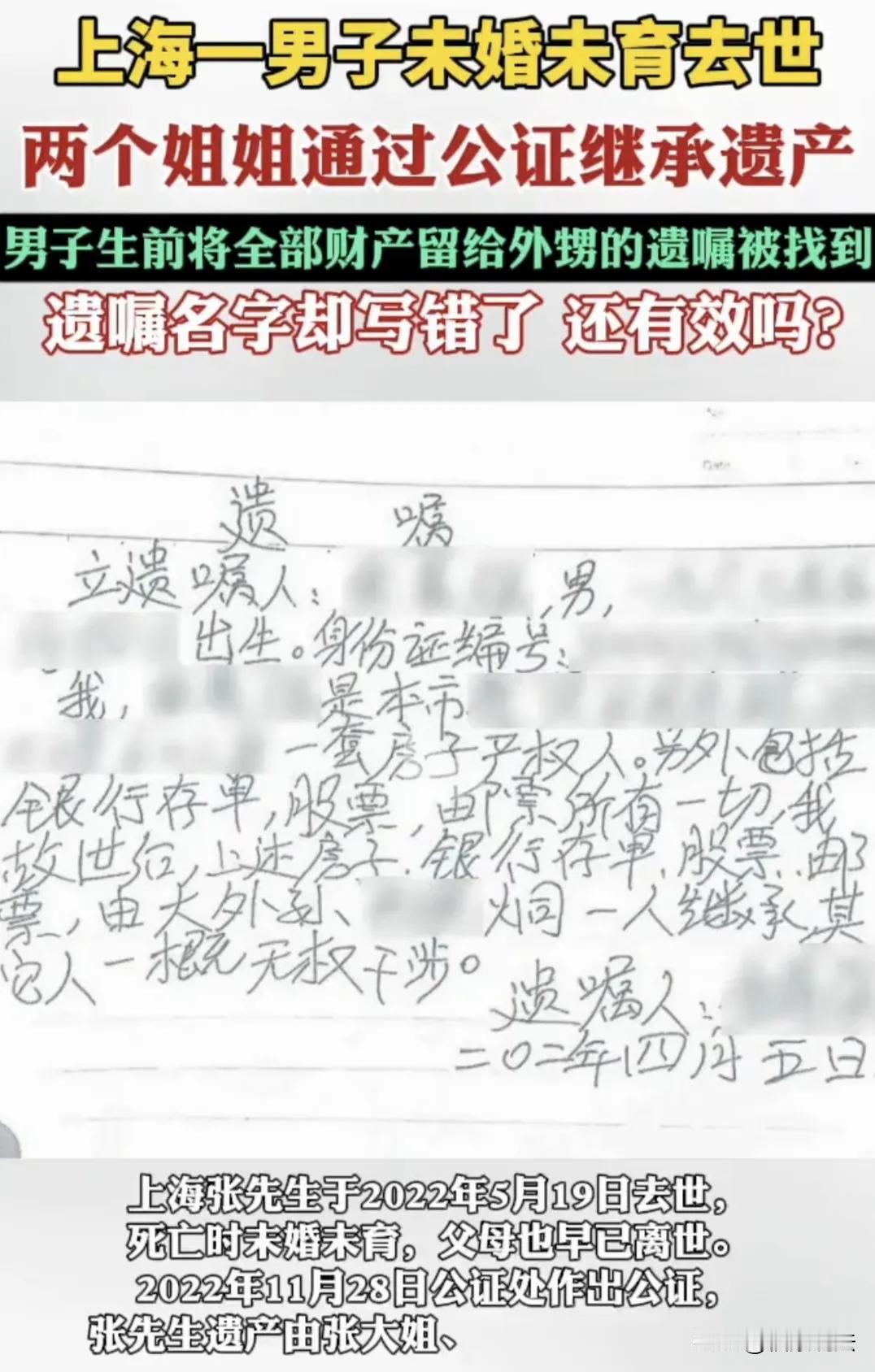

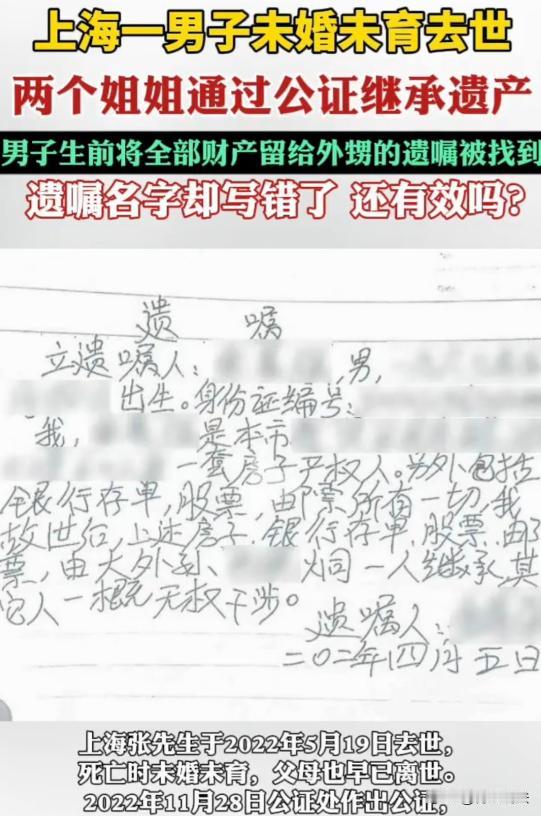

上海张先生终身未娶、无儿无女,去世后姐姐们公证平分了他的遗产。可外甥李炯整理遗物时,意外发现舅舅生前留下的自书遗嘱,明确房子、股票等所有财产都归自己继承。大姨却以“遗嘱写错字”“没及时表态”为由拒绝认账,将亲戚告上法庭。最终法院的判决不仅厘清了“遗嘱效力”“遗赠时效”等法律要点,更让网友直呼“法理人情都兼顾”! 一、亲人变仇人!一份遗嘱撕开亲情遮羞布 上海的张先生这辈子过得挺简单,没结婚、没孩子,父母走得也早,平日里最亲近的就是两个姐姐和二姐的儿子李炯(也就是他的外甥)。2022年5月,张先生突然去世,留下了一套房子、不少股票和银行存单,妥妥的一笔“遗产”。 张先生一没配偶二没子女,按家里人的想法,遗产自然该由两个姐姐——张大姐和张二姐平分。姐妹俩也没多想,很快就去公证处办了“法定继承公证”,白纸黑字写着遗产由她俩各分一半,之后还悄悄分了部分财产,这事看似就这么定了。 可谁也没想到,一年后的2023年3月,李炯帮舅舅整理遗物时,在一个旧盒子里翻出了一份手写遗嘱!打开一看,李炯瞬间红了眼:舅舅在遗嘱里明明白白写着,自己名下的房子、银行存单、股票、邮票等所有财产,去世后全归“大外孙李烔”一个人继承,其他人没资格干涉。 李炯又感动又心酸,舅舅平时就疼他,没想到早早就为他做了安排。3月13日,他赶紧把遗嘱拍了照,通过微信发给母亲张二姐,还明确说“我接受舅舅的遗赠”。张二姐觉得这事得告诉大姐,又把遗嘱照片和儿子的意思转发给了张大姐。 这下可炸了锅!张大姐一看遗嘱,瞬间不乐意了:本来能分一半遗产,现在全归外甥了,换谁心里都不平衡。她直接翻脸不认账,一口咬定这遗嘱是假的,就算是真的也无效,姐妹俩之前的公证才作数! 好好的亲戚,就因为这一纸遗嘱,彻底闹僵,最后只能对簿公堂。 二、法律拆解:这三个关键点,决定了遗嘱能不能算数 法庭上,张大姐提了三个“拒赔理由”,看似有理有据,实则全被法律一一戳破。这几点也正好是咱们普通人最容易踩的“继承坑”,一定要记牢! 1. “60天内没表态,遗赠就失效了!”——错!及时表态有证据就行 张大姐第一个理由就是:“李炯没证据证明他在60天内接受遗赠,按规定算放弃!” 这里要划重点了!《民法典》第1124条明确规定:受遗赠人要在知道受遗赠后60天内,明确表示接受或放弃;到期不表示的,就算放弃。 但本案中,李炯3月11日发现遗嘱,3月13日就通过微信告诉母亲和大姨“接受遗赠”,还保留了完整的微信聊天记录和短信截图。这就相当于“在规定时间内,用书面形式(电子记录也算)明确表了态”,完全符合法律要求。 法官直接认定:李炯的表态既及时又有证据,这条理由不成立! 2. “写错字了!外甥写成外孙,名字也不对,遗嘱无效!”——错!不影响真实意思就管用 张大姐第二个“杀手锏”是挑错字:“遗嘱里把‘外甥’写成‘外孙’,把‘李炯’写成‘李烔(tóng)’,连落款日期都不规范,这遗嘱肯定是假的!” 《民法典》第1134条对自书遗嘱的要求很明确:必须亲笔书写、签名,注明年月日,这三个是“硬条件”,少一个都不行,但对“错别字”没那么苛刻。 法院调查后发现:张先生文化程度不高,平时说话带上海口音,“外甥”和“外孙”在沪语里发音很像,很可能是口误笔误;而且张先生根本没有外孙,亲戚里也没有和“李炯”名字相近的人,结合他和李炯的亲密关系,明眼人都能看出来,“大外孙李烔”就是指“外甥李炯”。 法官最终认定:错别字没影响理解遗嘱的真实意思,这不构成遗嘱无效的理由! 只要能确定“给谁”“给什么”,小瑕疵不耽误遗嘱生效。 3. “我们已经公证了,法定继承比遗嘱管用!”——大错特错!遗嘱继承优先于法定继承 张大姐最后还不死心:“我们早就做了法定继承公证,就算遗嘱是真的,也得按公证来!” 这又是一个常见误区!《民法典》第1123条早就定了“继承优先级”:有遗赠扶养协议的,先按协议来;没有协议有遗嘱的,按遗嘱继承;既没协议也没遗嘱,才按法定继承来。 简单说就是:遗嘱的效力远大于法定继承!张大姐和张二姐的公证,是在“以为没有遗嘱”的情况下做的法定继承公证,现在发现了合法有效的遗嘱,之前的公证自然就不算数了。 法院直接明确:张先生的自书遗嘱符合法律规定,合法有效,遗产必须按遗嘱来分配,由李炯继承! 那么问题来了:你觉得这起案子中,大姨的做法能理解吗?如果是你,会选择遵守遗嘱,还是给姐姐们适当补偿?欢迎在评论区说说你的看法!

自书遗嘱是需要有法定形式的,比如,要有见证人签字,要注明遗嘱执行人是谁,这些法定形式才能证明这是被继承人真实意思表示,而且是被继承人拿出来让大家众所周知了。哪怕遗嘱本身是被继承人书写,但没有见证人,没有执行人,而且还私下偷偷藏着,表明被继承人并不希望书写内容被人知晓,有可能是自己写着玩,或者别的目的。

老廖

正因为错别字多,反而证实了遗嘱是真的,这样反映出立遗嘱人的文化水平。如果是伪造的,基本上不会出现这种低级错误。

yan

如何证明遗嘱的真实性呢?

赤贫的吐槽 回复 10-19 10:40

最简单的就是笔迹鉴定,这个具有法律效益。

十色天 回复 10-19 10:10

你啥思维能力,老二拿出遗嘱,老大质疑肯定是老大举证真实性啊,老大如果不举证这份遗嘱就是真实有效的

黄元君

没问题,男子真实的意思既然是给外甥,那别人就没权利争。

西西090930

亲笔书写啊

dgjkkvvv

在金钱面前亲情都一文不值

8021031 回复 10-19 10:09

这金钱是为啥给人继承的。。。没亲情舅舅的财产为啥给外甥[哭笑不得][哭笑不得]

青菜 回复 8021031 10-19 11:37

一针见血

武寒旭

存在低级错误,又无见证人,不排除被灌醉吃药后所为。四月?立遗嘱,五月死亡,年老,无见证人不排除昏聩、被迫等非本人意愿。次年才拿出来,不排除等证掂灭失,死因?此案疑点多,应重审前对死因调查。

驻倭华军 回复 10-19 11:42

谁想得利就找谁

天涯孤客 回复 10-19 11:46

这个被告该做的

用户15xxx16

遗产不给这个大姐是对的

我是文文和闹闹的妈妈

哎,这大外甥,考验人性啊。如果还想继续做亲戚就当没看到,反正你家也分了一半了,这下变成仇人了。

老婆,叫老公 回复 10-19 11:31

为什么当没看到?该你的欠你的?

相忘江湖

乱编的吧,遗嘱不是还需要两个人做见证人吗?不然谁都去做假遗嘱随便继承了!

赤贫的吐槽 回复 10-19 11:22

做假遗嘱是刑事罪,被发现不仅一分钱拿不到,而且要坐牢的,tvb电视剧里豪门都不敢做假,最多请律师找漏洞而已。

用户10xxx93 回复 10-19 10:58

自书遗嘱不用

用户12xxx31

凭空捡到的,还嫌少[吐舌头咯][吐舌头咯]

烟斗秋虫

尕日塘秦刻石的感觉。

流亡天子

遗嘱有效,在无遗嘱的情况下才能按平均分配。有遗嘱的情况下按遗嘱分配遗产

好吗

外甥就算了,只认钱!

灰色 回复 10-19 10:11

你真大方

过路人

两个姐姐拿到钱就分道扬镳了,外甥还能亲自去整理遗物,说明感情很深。否则早叫收拉圾的全拉走了!!!

自然正大

不能只看法,不看情份。

枫天落 回复 10-19 11:30

有鸡毛的情分,遗产没她的份就说明了根本没情份

老婆,叫老公 回复 10-19 11:29

情分个屁,真有情分为啥遗嘱里一分钱不给大姐留???

用户56xxx07

造谣,已举报

用户91xxx00

没公证人,无效

枫天落 回复 10-19 11:31

自书遗嘱是有效的

用户91xxx00 回复 枫天落 10-19 19:50

没手印,没章,练了一年字再写的。

小牛

日期不全

仙家奇缘6

遗嘱没有公证人,应该是没有法律效力的吧!

用户18xxx87

遗嘱有没有公证!??还有公证人,不是简简单单的一张纸写几个字就有效的!不懂法律就不要丢人现眼!小编编的很好![捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

殷利殊

这就是娃哈哈的大小姐为什么会拿出一份遗嘱,想去证明“她拥有优先处理所有遗产的权利” 的目的。同样也不被香港法官认可,老先生生前定下的信托係个人意愿为最优先,其他的是风马牛不相及。

陆乘风

小编,你好好的再整理整理你的这篇文章吧!文章里在称呼上到底是谁错了?外甥是姐妹的子女,外孙是女儿的子女。这篇文章里,难道法院也理不清这种关系?

用户33xxx96

还好不是王浩判的。李先生应该庆幸自己碰见了真正的法官。为法官点赞[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]

用户10xxx09

亲情人性在金钱面前啥都不是

用户11xxx80

只是金钱作祟

用户10xxx09

二O二年?

懒得说

不是说立遗嘱要么要有两名非利益相关人在场见证,要么遗嘱要拿去公证,这样才有效,仅凭遗留的材料,既不能证明这是稿子还是正式文书,也不能确定逝者最后的心意仍如书面表达不变吧,逝者死前都没有告诉任何人有这封笔书,说明他并未真正确定自己遗产指向

核桃与土豆 回复 10-19 11:16

那是完全有效问题,避免以后麻烦,自述遗嘱也是有效的,这个有效前提是其他相关方拿不出无效证据,

No Pain No Gain

巨大利益面前,人心叵测,亲情算个屁!

随意

扯,关键的亲属关系和名字都错了,只能证明老人已经神智不清,遗嘱不合法。

牧龙007

我又没拿到遗产,补偿个得

陪伴成长

贪婪之噬

星辰大海

法律追求的是立遗嘱人的真实意图,这非常正确!应该尊重立遗嘱人的真实心意!

小王

伪造遗嘱

用户10xxx64

…必须按遗嘱执行…!

用户10xxx71

谁亲谁远一目了然

用户10xxx26

这个舅也发昏,其实么按三人分最合理

大鹅

这个大姐有点贪

UF0

是我的话会适当分配。

一驱车老司机

202年是哪年?

用户10xxx97 回复 10-19 11:21

历史以黄巾认为三国开始

用户68xxx59 回复 用户10xxx97 10-19 13:08

哪本野史这么现代的?

太弱了不行

可是日期是二0二年。

LL

统一全国最低工资!失业金!失业即可领取!养老医疗保险公积金缴费比例!严惩违法加班!不在工农中建存款!不买保险

王车易位

也不是所有的遗嘱都有效的,比如说老人有儿有女,平时生活也是子女照料,就因为一点琐事跟子女吵了一架,就任性的立下遗嘱,将所有财产赠予同村一个毫不相干的人。这种遗嘱打到法院也不会认帐。

用户15xxx71

利益面前,何谈亲情

用户10xxx86

有公证吗?

梦回唐朝

没有公证人,没有见证人的遗嘱无效。这个法官不懂基本法?

柔石!

多少给一点大姐吧

用户10xxx48

这孙子真是的,得到了还要消费过世的亲人!

用户56xxx20

如果大姐的孩子也常来,说不定也会给他一份,后悔吧

用户10xxx18

外甥、外孙都分不清,错别字不少

近墨者黑

外甥的妈妈是舅舅的关系,应该是哥妹或姐弟关系才对,

茅山橡树骑士

挺有意思的一个案例,我认为最后的法院判决还是好的,那怕没有见证人,只要是立遗嘱人的真实意思表达,这遗嘱就是有效遗嘱。另外,现在手机录象也方便,把遗嘱对着手机录象读一遍录下来存在u盘,和纸面遗嘱一起,互相印证更好用。到公证处去公证又麻烦,又花冤枉钱,真是没有必要。年纪过六十岁,真的要考虑立遗嘱的事情了,让自己的一生劳动所得结聚的财产给值得继承的人所继承,同时,也避免产生多出来的麻烦。

白语墨辞_

这大姨不会也自书一份啊,时间比他这个晚一天

用户18xxx36

没遗嘱就平分,有遗嘱就按三份来分吧。

用户10xxx16

乱编,把法律当儿戏。这遗嘱无效

用户10xxx20

张先生也够蠢 自书遗嘱为啥连被继承人都不知道?想保密?

xiaoleng

应当按照遗嘱执行

前行

利益面前,只有怨恨恶仇是真的!

三个龙

外甥?外孙?

艺林信步

这是给法盲上基础课而已!