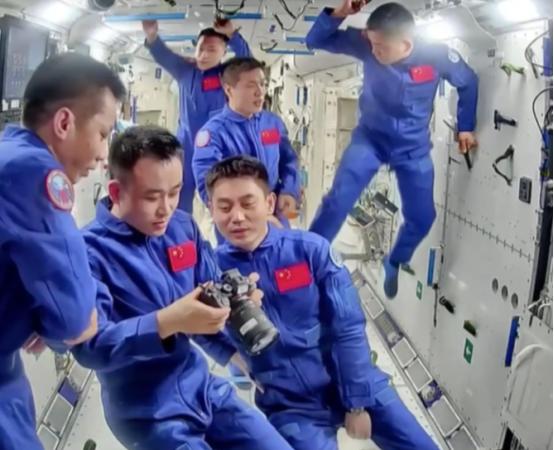

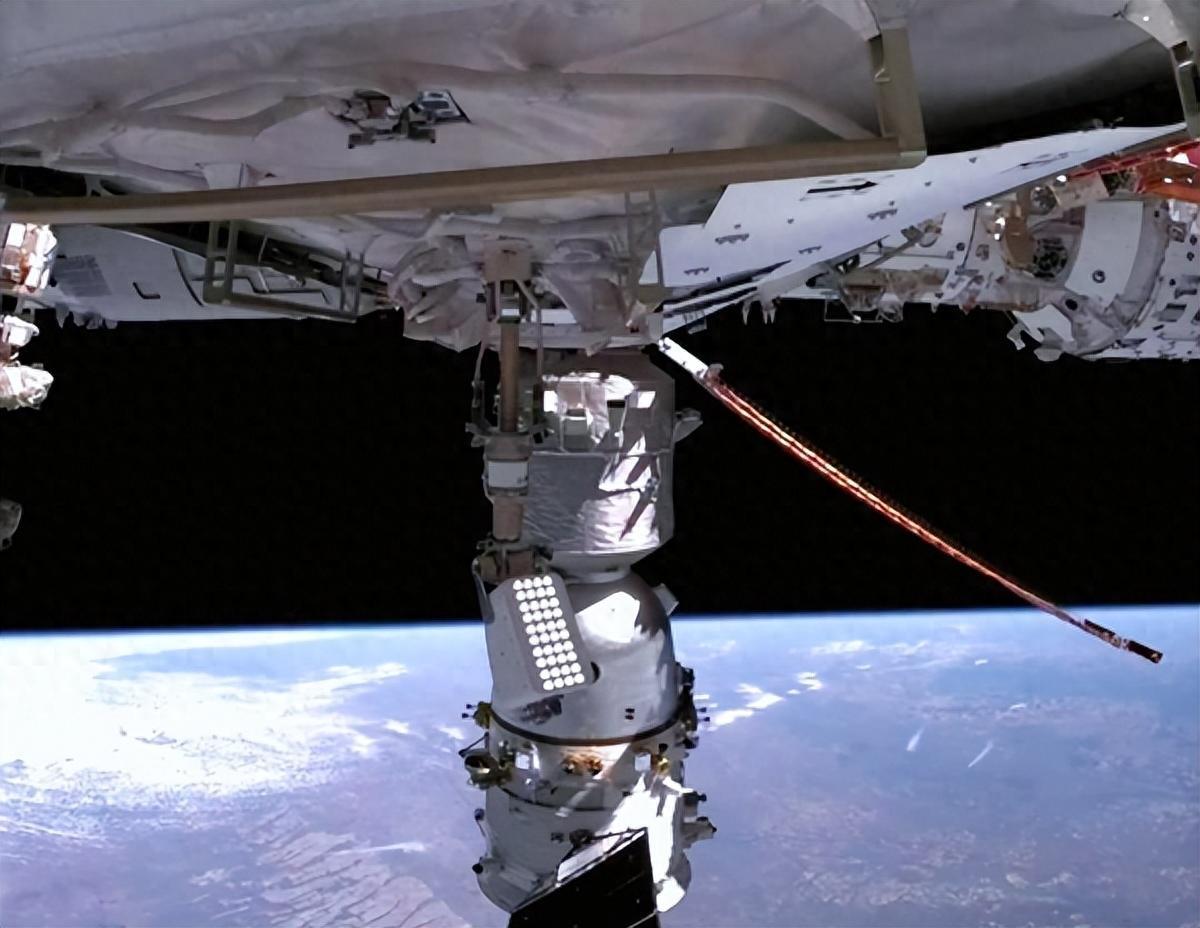

估计现在最让人担心的,就是神舟二十号的航天员,不是因为他们没有成功交接,也不是因为他们没有圆满完成任务,而是因为他们在返回的过程中出现了意外情况。 虽然就几十分钟的事儿,但总让人忍不住攥把汗。其实这份担心特正常,但你要是知道咱们航天团队早把“安全网”织得多密,就肯定能放下心来,这趟回家路,稳得很。 咱们先聊聊这次的回家方案,航天团队早定好了“5圈快速返回”,把原来要好几个小时的路程,压缩到50分钟左右。别瞧这时间短,里头藏着五道关键关卡:跟空间站分开、给飞船“踩刹车”、自由往下飘、钻进大气层、开伞落地,每一步的时间都卡得死死的,就跟给航天员开了条“专属快车道”似的。 飞船刚跟空间站分开,就得连着转两次身:先逆时针转90度,侧过身子让轨道舱顺利“下车”;接着再转90度,把推进舱调到前面,对准飞行方向,这才算是做好了“刹车”准备。之后推进舱的发动机点火180秒,稳稳地把飞船从原轨道“推”出来,送进回家的航线。这步叫“太空刹车”,差0.1秒都可能偏了方向,咱们的技术精度,绝不会出岔子。 进入自由滑行阶段,飞船就靠着惯性往下落,等飞到离地面145千米的地方,推进舱就完成任务了,会跟返回舱分开,然后在大气层里烧光。这时候返回舱得马上调整姿势,把防热大底对着下面,还要把钻进大气层的角度控制在1.5度到1.7度之间,角度太陡,就跟流星似的被烧穿;角度太缓,又会从大气层边上“滑过去”,落不下来。好在咱们的返回舱自带“智能方向盘”,就是姿态调整发动机,肯定不会跑偏。 最让人提心吊胆的,是钻进大气层那阵子。返回舱飞到离地面100千米处,就一头扎进大气层,到80千米高的时候,会进入“黑障区”,这里摩擦产生的上千度高温,能把舱体烧得“冒火花”,连信号都断了。 但你别慌,返回舱的防热大底是特殊材料做的,外面烧得通红,舱里温度却能保持在20度左右,跟开了空调似的。航天员朱杨柱之前就开玩笑说,这感觉像坐了回太上老君的炼丹炉,但全程都安稳得很。等飞到40千米高,出了黑障区,地面通信立马恢复,厘米级的雷达马上就能锁定它。 到了最后落地的环节,保险就更多了。离地面10千米时,返回舱会先拉开引导伞,再开减速伞,最后撑开主降落伞,把200米每秒的高速,慢慢降到5到6米每秒,跟人跑步的速度差不多。 飞到6千米高的时候,不仅会把防热大底扔掉,露出反推发动机,还会把降落伞的单点挂扣换成两点垂直挂,保证落地姿势稳当。等离地面就1米了,4台反推发动机“嘭”地一下点火,把速度降到3米每秒,就跟从椅子上轻轻坐下似的,再加上座椅的缓冲,航天员连颠簸都几乎感觉不到。 地面上的救援队伍也早早就等着了。东风着陆场里,近百台搜救车、医监医救车排得整整齐齐,5架直升机在空中待命,形成了“天上搜、地上接”的立体网络。从飞船进入返回轨道开始,地面雷达就全程盯着,哪怕返回舱姿势动了一点点,都能马上捕捉到。只要返回舱一落地,搜救队几分钟内就能赶到,保证快速找到、快速接上、安全出舱。 更让人安心的是,航天团队早想到了各种意外,光返回系统就准备了9种故障预案,连降落伞都有好几套备份。就算真出点小状况,中空、低空都有救生办法,绝对能保证安全。而且这种快速返回技术,从神舟十三号就开始用了,每次落地都在优化细节,早就经受过考验了。 所以真不用瞎担心,这50分钟的回家路看着刺激,其实是中国航天几十年技术攒下的“硬实力”。从太空里的精准控制,到地面上的无缝衔接,从防热材料的突破,到搜救体系的完善,每一步都把“安全”刻在了骨子里。咱们就放宽心等着,航天员们肯定能带着任务成果,稳稳当当地踩上咱们自己的土地。