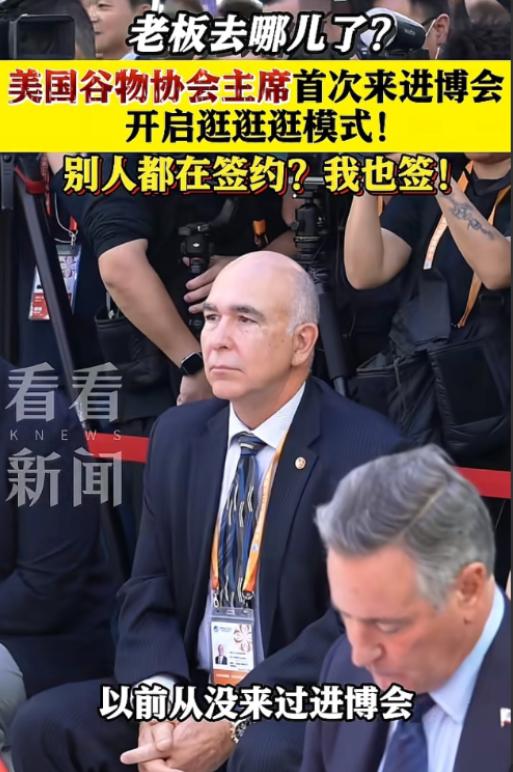

美国谷物协会主席第一次来进博会,直接被现场规模吓傻了。他自己都承认,从来没见过这么多国家、这么多企业挤在一个地方推销产品,看得他眼花缭乱。 如果不是站在中国国家会展中心现场,美国谷物协会主席威尔逊可能还真意识不到:原来全球农产品市场的竞争,已经这么激烈了。 “这地方比我见过最大的农产品展会还要大好几圈。”威尔逊后来在接受采访时说。 工作人员告诉他,整个展馆总面积超过43万平方米,单企业展就有36.7万平方米,这次有138个国家和地区的4108家企业来参展,光世界500强就有290家。 这些数字他之前在报告里见过,但亲眼看到展馆里摩肩接踵的人群、连绵不断的展台,才懂什么叫“扑面而来的热闹”。 威尔逊直奔8.1H馆的食品及农产品展区,他们协会的展台就在这里,展示着美国玉米、高粱等产品。可没走几步,他的目光就被周围的展台吸住了。 旁边马来西亚展商的柜台前围着不少人,工作人员正介绍刚到的榴莲:“昨天凌晨在树上成熟掉落,今天一早就运到上海了。”不远处,德国拜耳的展台上摆着黄澄澄的玉米,标注着“专为中国土壤研发”,说是能适配不同地区的气候。 往前走,各国特色农产品看得他眼花缭乱。加拿大企业带来了定制口味的巧克力,说已经连续7年参展每次都有收获; 巴布亚新几内亚的展商在推介咖啡豆,盼着让中国采购商发现这片“风味宝藏”; 厄瓜多尔的香蕉干、老挝的茶叶也都摆放在显眼位置,每个展台都在卖力介绍自家产品的优势。 威尔逊心里清楚,这些都是美国谷物在全球市场的竞争者,如今全都扎堆到中国来抢市场了。 当天上午,美国展区格外热闹。威尔逊看到伙伴们举着啤酒杯,庆祝刚签订的一批订单。 对面的美国食品与农业馆刚举行开馆仪式,19家美国企业带来了威斯康辛州的花旗参、加州的巴旦木等新品,都盼着能更广泛地进入中国市场。 他想起自己农场的高粱——美国出口的高粱95%都销往中国,可最近出口量大幅缩水,这也是他此行最迫切的心事。 下午的中美农产品贸易合作论坛上,威尔逊坐得很认真。他以农民的视角发言:“我种的作物能帮到世界另一端的人,这是最开心的事。 ”他提到,美国谷物协会1982年就来到北京,43年从没离开过,就是为了维护这份合作情谊。 论坛间隙,他和中国伙伴谈了许久,临走时手里多了份合作意向书,他小心翼翼地放进公文包,生怕折了边角。 这几天逛展,威尔逊还发现不少细节:中国企业引进的可可品种全球仅两地能产,却很受市场欢迎; 先正达集团针对中国土壤研发的植保产品,能帮农户提高收成; 连美国商会会长都说,美国49个州的经济都离不开农业,而中国是至关重要的市场。他愈发明白,中国市场不只是大,更懂“量身定制”的门道。 离开展馆那天,威尔逊回头望了眼这座忙碌的建筑。他听说这次进博会达成的合作意向总金额超过834亿美元,更清楚自己口袋里的意向书分量。 “回去跟美国农民说,不用多解释进博会有多重要,”他心里盘算着,“就说现场的热闹劲儿,他们就懂为什么必须盯着中国市场了。” 这个他第一次踏足的舞台,用最直白的方式告诉他:全球农产品的竞争早已白热化,而中国市场,正是这场竞争的核心舞台。