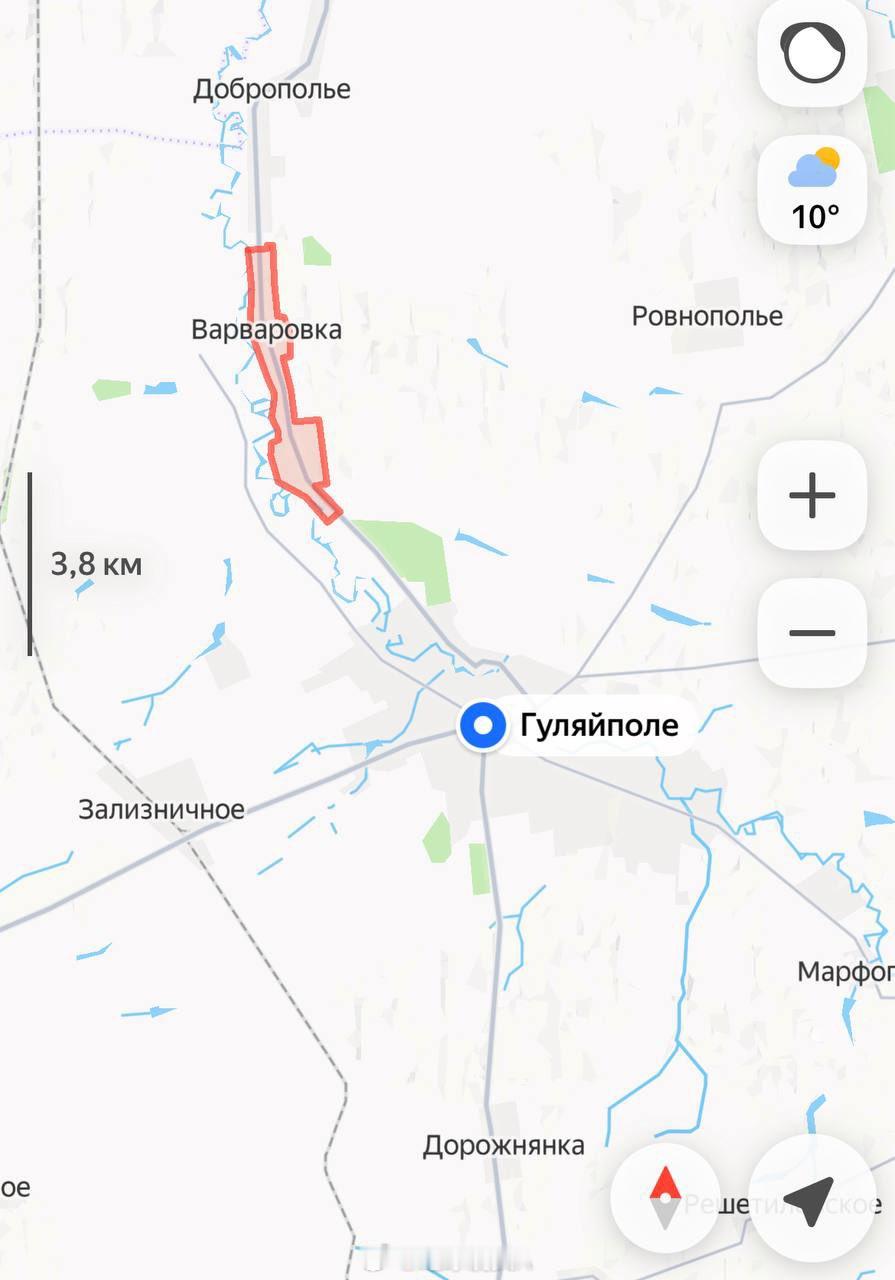

在红军城已被俄军占领、季米特洛夫被俄军围得水泄不通且30%以上城区被俄军占领的情况下,这边的战况已经进入垃圾时间,没啥悬念了。 真正值得琢磨的,反倒是红军城西北方向的格里希诺,这地方现在就是俄军眼皮子底下的一颗钉子,不拔掉总觉得硌得慌。 从军事地理上看,格里希诺位于红军城西北的交通要道上,背靠一片缓坡,往前能直接威胁俄军在红军城的补给线,往后又能连接乌军的后方基地,就像一把架在俄军侧翼的匕首。 之前俄军在哈尔科夫方向就吃过类似的亏,当时拿下主城区后没及时清理侧翼的小据点,结果乌军从侧翼反扑,硬生生打断了俄军的补给线,逼得俄军不得不暂缓推进,白白浪费了半个月时间。 有了那次的教训,俄军这次显然不会重蹈覆辙,对格里希诺的包夹动作又快又狠,短短三天就完成了三面包围,只剩下西南方向一条窄路还能让乌军勉强输送物资。 可能有人觉得,一个小小的格里希诺,犯得着俄军这么大动干戈吗?还真值得。 咱们先看看乌军在这儿的部署,为了守住这个枢纽,乌克兰国民警卫队的精锐分队、安全部队甚至特种兵都被调了过来,总兵力差不多有1200人,这可不是小数目。 但问题在于,格里希诺这地方先天不足,没有像样的防御体系,全是开阔地带和低矮建筑,乌军只能靠手工挖掘简易工事硬撑,跟俄军的钢筋混凝土碉堡和无人机监控比起来,简直就是小孩搭的沙堡。 俄军的“龙卷风”火箭炮群就部署在距离格里希诺5公里的地方,一轮齐射就能覆盖整个区域,之前乌军刚在城东修了个弹药库,还没来得及存满物资,就被俄军的精确打击掀了顶,连带着附近的指挥所都成了废墟。 更关键的是,格里希诺的存在直接影响红军城俄军的战术灵活性。 现在俄军在红军城的主力部队想往南推进,就得时刻提防格里希诺的乌军从背后捅刀子,不得不分出至少一个营的兵力专门看守侧翼,这就等于把一只手捆在身后打仗。 而一旦拔掉格里希诺这颗钉子,情况就完全不同了——俄军的补给线可以直接从红军城延伸到西北方向,不用再绕远路,运输效率能提高40%;侧翼安全无虞后,原本看守侧翼的兵力可以全部投入正面进攻,相当于增加了三分之一的突击力量。 看看俄军现在的动作就知道他们多重视这里:苏-34轰炸机每天都要来来回回轰炸好几次,专门打击乌军的重武器和工事;工兵部队在包围圈外围埋设了反步兵地雷和反坦克障碍,防止乌军突围也阻止援军进入;特种部队甚至已经渗透到格里希诺周边,专门猎杀乌军的狙击手和通讯兵,把乌军的眼睛和耳朵都快打聋了。 从过往战例来看,这种“先清侧翼再图推进”的战术,俄军在叙利亚战场上就用得炉火纯青。 当年收复阿勒颇的时候,俄军也是先围住主城区,然后集中力量拔掉周边的几个关键据点,让城内叛军彻底成了无源之水,最后没费多大劲就拿下了这座重镇。 现在把这套战术用在格里希诺身上,可以说是轻车熟路。 有军事专家分析,按照现在的推进速度,俄军最多一周就能完全控制格里希诺,到时候红军城的俄军就彻底没了后顾之忧,既能安心巩固城区防御,又能集中兵力向南推进,整个顿巴斯北部的战局都会被盘活。 再说说乌军的困境,他们现在想守格里希诺简直是难如登天。 首先是补给跟不上,比利奇克和格里希诺两个后方基地距离太远,物资运输得绕一大圈,而且沿途全是俄军的火力封锁线,最近一周乌军只送进去了3车弹药和1车食品,根本不够1200人消耗。 其次是火力差距太大,乌军在格里希诺只有几门迫击炮和少量反坦克导弹,而俄军光是2S4“郁金香”240毫米重型迫击炮就调来了6门,这种被称为“拆楼神器”的装备,一炮就能轰塌一栋三层楼房,乌军的简易工事根本扛不住。 更要命的是,乌军的伤员撤不出去,战场上的医疗物资早就用完了,不少伤员只能在战壕里硬扛,士气低落到了极点,最近已经出现了士兵主动向俄军投降的情况。 所以说,红军城的战局没悬念是板上钉钉的事,而格里希诺的包夹战才是决定这一带后续走向的关键。 俄军现在的操作就像下象棋,先稳住老将(红军城),再吃掉对方的过河卒(格里希诺),一步步把优势转化为胜势。 等格里希诺被拿下,红军城的俄军就彻底站稳了脚跟,到时候无论是向东支援其他战场,还是向南继续推进,都能进退自如。 反观乌军,要是丢了格里希诺,不仅失去了牵制俄军的重要据点,还会让整个顿巴斯北部的防线出现大漏洞,到时候想再组织有效抵抗,恐怕就真的没机会了。 这战场的走向,有时候就像剥洋葱,一层一层来,看似慢,实则每一步都稳扎稳打,而格里希诺这层,显然就是俄军接下来要重点剥掉的那一层。