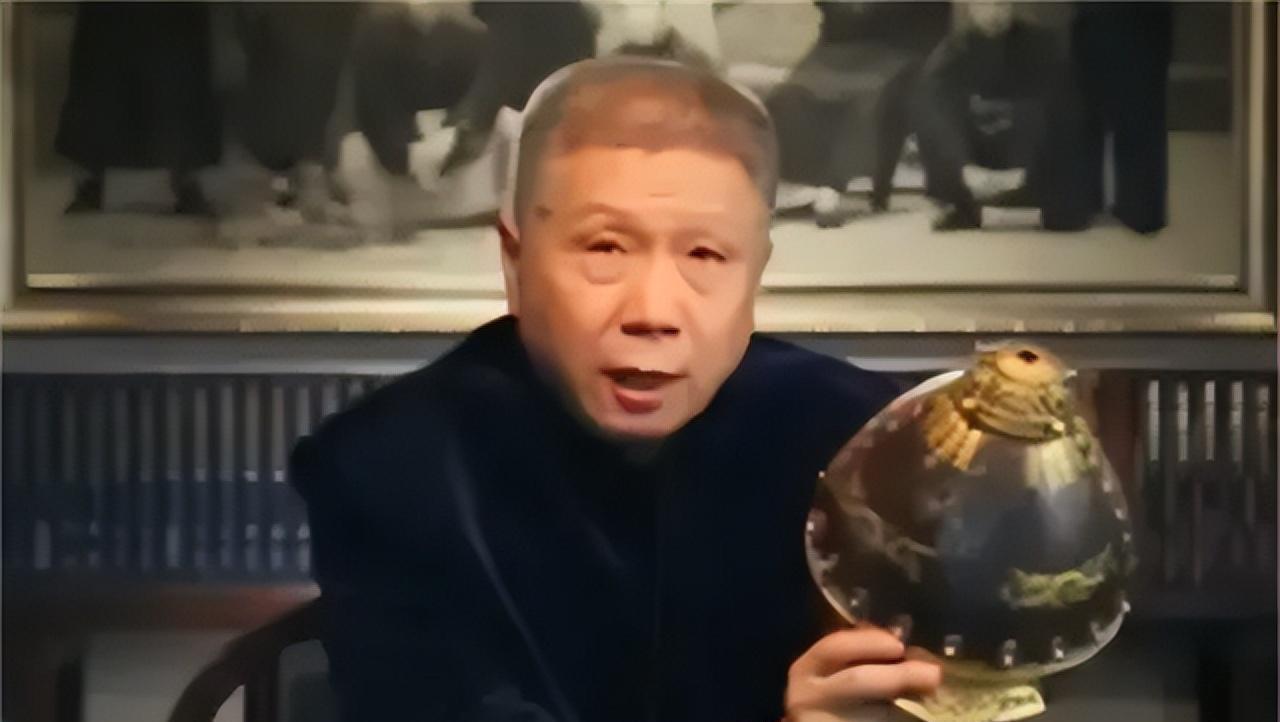

以下这张照片拍摄于1982年2月25日,照片中的老先生是收藏大家、民国四公子之一的张伯驹。 张伯驹的一生非常传奇,尤其在收藏界,有“天下第一藏”的美誉。为了收藏,他散尽家财,但最后却把手里的稀世国宝都捐给了国家,他捐的那些国宝字画,现在单拿一件出来拍卖,绝对都是天价。 看老先生的这张照片,最鲜明的就是超脱之感,他的人生有苦难,但不纠结,他的收藏与捐赠,也是这样的,他不像资本家搞收藏,涉及到捐赠,或多或少都有被逼的成分,张伯驹是真正的名士收藏,有大家风范,从很大程度上讲,最后把国宝捐给国家,本身就是他收藏的一部分。在老黑看来,这是张伯驹身上最了不起,最让人钦佩的地方,但是,就是这么一位境界高尚超纯的大名士,在很长的时间里,也没有受到善待。 老先生拍下这张照片后,第二天就仙逝了。 从这张照片里,我们是看不到世态炎凉的,其实这是被老先生的超然遮掩了,晚年生病住院,老先生是遭遇过势利眼,遭遇过一些悲凉的。 讲张伯驹的收藏传奇,《平复帖》是起点。 1937年,为阻止西晋陆机《平复帖》——中国现存最早的文人墨迹流入海外,张伯驹变卖弓弦胡同占地十五亩的宅院,又凑上妻子潘素的翡翠首饰,以四万大洋从溥儒手中购得此宝,即便1941年在上海遭绑架,绑匪索要两百根金条,他仍密嘱潘素“宁死勿卖国宝”。 1946年,得知隋代展子虔《游春图》——现存最早的卷轴画将被转售洋人,他再次变卖房产、举债筹款,终以一百七十两黄金截胡,断然拒绝国民党元老张群五百两黄金的收购请求 。据其自编《丛碧书画录》记载,经他手护存的顶级书画达118件,每一件都凝聚着“永存吾土,世传有绪”的赤子之心。 新中国成立后,张伯驹就开始酝酿捐赠国宝了。 1956年,张伯驹与潘素联名向故宫博物院无偿捐赠8件国宝级文物,包括《平复帖》、《张好好诗卷》《道服赞》等艺术史坐标级珍品,按价值足以抵半座北京城 。 时任文化部部长沈雁冰亲颁褒奖状,盛赞其“化私为公,足资楷模”,政府奖励的20万元,他分文未取,全数购置国家公债支援建设 。 在此前后,他还将李白《上阳台帖》赠与毛泽东主席(后转交故宫),向吉林省博物馆转让宋《百花图》等60余件珍品,累计捐献达118件,故宫专家坦言“顶级书画半壁江山系他所赠” 。 但是,彼时的张伯驹或许未曾想到,这份倾家荡产的赤诚,竟在次年迎来命运的急转弯——1957年,因主张解禁传统京剧《马思远》,他被错划“右派”,人生从此陷入漫长的坎坷 。 1961年,吉林省委宣传部为打造“文化高地”,邀潘素赴吉林艺专任教,潘素以“张伯驹年老无人照料”为由请携夫同往,经省委批准,夫妇二人北上长春 。 初到吉林时,张伯驹先任省博物馆副研究馆员,1962年3月摘掉“右派”帽子后,被正式任命为省博物馆第一副馆长(馆长空缺),主持文物征集工作 。 据吉林省博物馆档案记载,1962至1964年间,他亲率团队赴京沪等地寻访,累计征集历代书画225件,其中元代倪云林《敬亭山寺图》等珍品让省博书画收藏一举跻身国内前列,被公认为馆藏发展的“黄金时代”。 时任副馆长王承礼回忆,张伯驹工作“相当卖力气”,反复强调其功绩卓著 。 这段岁月是他晚年少有的身心舒展期,却随着时代动荡戛然而止。 1969年,71岁的张伯驹被勒令赴吉林舒兰插队,当地因“年纪太大”拒收,夫妇俩被迫返京,蜗居在十平米小屋中,因户口未解决沦为“黑户”,失去固定收入来源,靠友人接济度日。 据其弟子周笃文回忆,1970年前后是全家最艰难的时期,生物学家童第周主动每月匀出两百元资助,1975年春节潘素还曾向夏承焘先生借款五百元应急,梅兰芳夫人福芝芳也常送来年礼接济 。1971年,走投无路的张伯驹在章士钊协助下致信周恩来总理,诉说“溥溥大地,锥无可立”的困境,请求解决户口问题。 经总理批示,1972年1月他获聘国务院文史研究馆馆员,终于结束“黑人黑户”的窘迫,生活才稍有安定。 需要澄清的是,坊间流传“毛泽东在陈毅追悼会见其挽联指示关照”的说法,实为历史巧合的演绎,掩盖了他真实的抗争与友人的仗义执言。 1979年3月28日,张伯驹接到北京市委通知,在改正错划“右派”、恢复政治名誉的文件上签字,沉冤多年终得昭雪。 但岁月的创伤与常年困顿已耗尽他的心力,晚年的他视力模糊、行动渐缓,却仍为创办韵文学会四处奔走,直至1982年去世后第三年,该学会才在湘潭大学成立。 1982年2月初,张伯驹因肠胃不适伴感冒入住北大医院,初始被安排在八人间病房,邻床病人的咳嗽让他担心感染,请求调至安静病房,遭院方以“级别不够”拒绝。 当时,就有人大骂医院,你们说他不够级别换单人病房?呸!我告诉你们,他一个人捐给国家的国宝,足够买下你们这座医院! 中宣部副部长贺敬之得知后,经探望协调,张伯驹这才转入条件较好的单人病房,此后病情虽一度好转,但终于还是在2月26日病逝了。