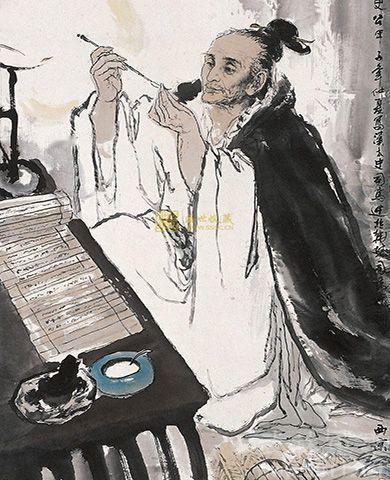

天汉三年的牢里 腐刑的伤口还在渗血。 司马迁攥着断成两截的竹简,指腹磨出的茧子蹭过“李陵”二字,墨迹被血晕成了紫黑色。 狱卒刚收走他第三次写的辩书。那日朝堂上,汉武帝把李陵降匈奴的帛书摔在他面前,金銮殿的地砖凉得像冰。他说“李陵转战千里,矢尽道穷,虽降犹荣”,话没说完,就被按在地上,耳边是百官的斥骂:“腐儒误国!” 现在他成了真的“腐儒”。 竹简是狱友偷偷塞进来的,竹片边缘的毛刺刮得手心生疼。他写《项羽本纪》时,伤口突然裂开,血珠滴在“鸿门宴”三个字上,晕染开来,倒像项庄舞剑时溅的血。他就势用指尖蘸着血,补了个“急”字——那是樊哙闯帐时,帐外的风声都带着的味道。 第七次断简,是写《淮阴侯列传》。讲到韩信胯下受辱,竹片突然从中间裂开,恰好在“胯”字中间劈成两半。司马迁盯着那道裂痕,想起自己被拖进蚕室那天,狱卒扯着他的头发说:“成了废人,还写什么史书?”他当时咬碎了牙,血沫子混着唾沫咽进肚里。 后来有个老狱卒见他可怜,送了盏油灯。他把油灯吊在墙上,借着微光写《李广列传》。写到李广自刎时,灯芯“噼啪”爆了个火星,烧着了竹简的边角。他慌忙用袖子去扑,结果把刚写好的“桃李不言,下自成蹊”烧得只剩半行。 “大人,别写了。”老狱卒叹着气,“陛下早忘了你了。” 司马迁没抬头,笔尖在新的竹简上划过,力道重得几乎要戳穿竹片。他想起父亲临终前攥着他的手,说“迁儿,我家世代为太史,你要把三千年的事记下来”,那时父亲咳着血,把太史令的印信塞进他怀里,印泥染红了他半只袖子。 太始四年冬,他终于走出了牢房。怀里揣着捆得整整齐齐的竹简,最上面那片有七个明显的断痕,都是用细麻绳重新捆扎的。有人说他疯了,放着好好的官不当,偏要写些“谤书”;也有人说,他路过长安街市时,总在一家竹铺前驻足,看匠人削新的竹简,眼里的光比当年在朝堂上还亮。 后来那部《太史公书》流传下来,读史的人总会发现,有些篇章的字迹忽明忽暗,像是蘸着不同的墨。只有靠近了细看,才能在竹纤维的纹路里,找到些暗红色的痕迹——那是一个史官,用自己的血,给历史点的标点。史记