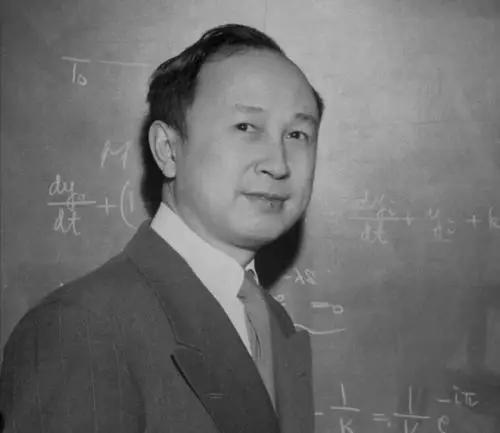

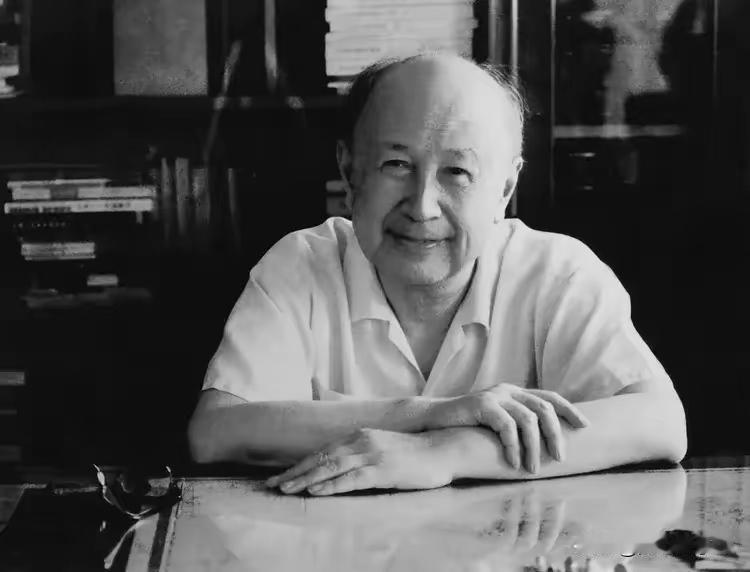

你以为美国不敢动钱学森,真是怕他的头衔?错了,他们怕的是这人脑子里装着半个美国的航空未来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 钱学森早年的成就非常惊人,上世纪三十年代,他来到美国加州理工学院深造,加入了冯·卡门的火箭研究团队。 当时,美国陆军航空兵遇到了一个麻烦——重型轰炸机在岛屿短跑道上无法顺利起飞。麻省理工的专家直接表示“不可能”,唯有冯·卡门和他手下的五位天才敢接这个“死亡任务”,钱学森便是核心成员之一。 这个小团队后来被戏称为“自杀小队”,为了实验,他们甚至在宿舍地下室进行危险测试。 钱学森的贡献主要在理论计算上,他仅用三个月就写出了一本114页的火箭推进公式,被团队成员奉为“圣经”。 一次实验爆炸甚至炸穿了墙壁,团队被迫迁往荒漠基地,这片荒漠后来成为今天的喷气推进实验室所在之地。 1941年,全球首个火箭助推器诞生,用于太平洋战场,美军的轰炸机可以借助助推器从短跑道起飞,对日军形成了突然打击。 这一技术的成功,让实验拨款从最初的1000美元飙升到12.5万美元,钱学森的理论计算直接把美国火箭从“玩具级”推进到实战级别。 到了1944年,纳粹V2火箭威胁严重,美国急需突破性的导弹技术。 钱学森临危受命,带领华裔科学家团队负责喷气推进实验室的理论组,设计出美国首代导弹“列兵A”和“女兵下士”,并撰写了《远程火箭评述与分析》,这本书成为美国导弹计划的重要基石。 战后,他还身穿美军上校制服赴欧洲“抄底”德国导弹技术,美国顶级专家冯·卡门感叹,没有钱学森,美国的火箭技术还停留在原始阶段。 然而,当新中国成立并向他发出召唤时,美国的态度立刻转变。美国海军次长金布尔一针见血地说:“宁可枪毙他,也不能让他回到中国,他抵得上五个师。” 这里的恐惧不是因为钱学森的头衔,而是因为他掌握了半个美国航空和导弹技术的核心密码。如果他回到中国,意味着整个技术优势可能被中国获取。 为了阻止他回国,美国采取了极端手段。首先是扣押行李和机密文件,声称他携带机密;然后将他关进特米纳岛监狱,15天内体重骤降30磅,精神和身体双重折磨;接着,软禁五年,电话被监听、信件被拆阅,甚至禁止他接触任何火箭技术。 钱学森的妻子蒋英女士,一位才华横溢的音乐家,也因此不得不放弃自己的事业,全心保护丈夫。 美国试图用时间让钱学森的大脑“生锈”,让那些前沿知识随时间过期,但他们没意识到,真正的技术早已在钱学森的脑海里,纸上文件只是辅助。 即便在这种压力下,钱学森也没有放弃。软禁期间,他写出了《工程控制论》,开创了全新的学科,为后来的回国谈判提供了重要筹码。 1955年,他终于通过一场中美谈判回到祖国。当时的交换条件是用11名美国王牌飞行员换取他回国,这在当时被认为是史上最硬核的“交易”。 钱学森毅然放弃了麻省理工终身教授职位、每年5万美元的高薪以及全美顶级人脉,带着妻子和两个孩子回到刚刚起步的中国航天事业。 回国后的钱学森面对的,是零基础的学生和缺乏经验的科研环境。他连夜写出《导弹概论》作为教材,带领学生们快速掌握火箭和导弹理论。 苏联专家撤走时,他拍桌说:“外国人能干的,中国人凭什么不能!”正是在这种坚持下,中国的导弹、原子弹和卫星研发进程提前了至少二十年。 他提出的天地往返系统概念,后来成为神舟飞船和探月工程的理论基础。他推动的系统工程方法,也成为中国航天和“两弹一星”工程的核心管理理念。 钱学森的影响力不仅体现在技术上,更体现在精神层面。每位中国航天员完成太空任务归来,都会向钱学森“报到”,这种敬意持续到他去世。 钱学森的一生,是知识、勇气和爱国精神的完美结合。他不仅改变了中国航天的命运,也深刻影响了全球航空航天技术的发展轨迹。 美国害怕他,是因为他们知道,一旦他离开,他们失去的,不只是一个科学家,而是半个国家的未来。而中国敬重他,是因为他把个人智慧和生命奉献给了国家的崛起,铸就了今天中国航天的辉煌。 可以说,钱学森不仅是中国航天的奠基者,更是民族精神的象征。他让世界看到,一个人的知识和信念,可以真正改变一个国家的命运,也让人明白,真正的核心竞争力,不在于掌握了多少技术文件,而在于掌握了创新与实践的能力。