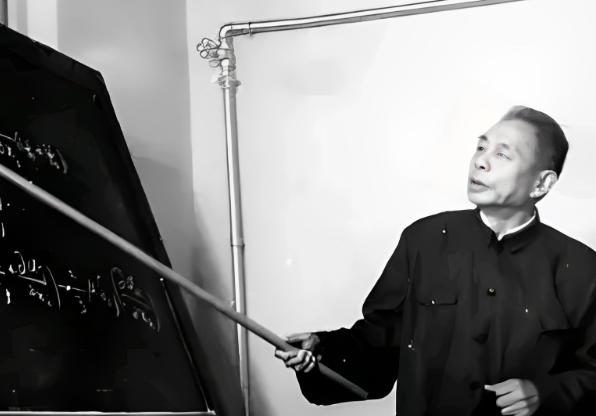

1952年王淦昌邀请束星北加入中科院,束星北把头一扬,说“中国科学院有些人属于”政治学者“,非科学家气质多一些,我看不惯。”当时的院长郭沫若是个文人,根本就不是搞科研的,确实还有很多人也是非科学家,都在院里面安排了职务。[无辜笑] 束星北这个名字在今天或许不为人熟知,但在中国物理学发展史上,他是一位关键人物,他1907年生于江苏镇江,自幼聪颖,先后就读于浙江大学物理系,后赴剑桥大学深造,师从诺贝尔奖得主卢瑟福。 回国后他在山东大学任教,主攻电磁学与理论物理,研究成果曾获学界高度认可,值得一提的是他还是李政道的启蒙老师,对中国早期理论物理人才的培养影响深远。 然而他性格率真刚直,不愿曲意迎合,这样的性格在当时的特殊环境中,为他后来的人生波折埋下了隐患。 新中国成立初期,百废待兴,科技体制也处于整合阶段,中科院虽汇聚了各路人才,但成员并不局限于科研背景,院长郭沫若在文学界声名显赫,却缺乏自然科学训练。 同时院内也有不少来自行政系统的人员,这使得中科院形成科研与行政并存的特殊格局,束星北所担忧的,正是科研机构中学术纯粹性的流失。 他的拒绝并非意气用事,而是出于对科学本真的坚持,他认为科研工作应忠于真理,而非受制于非学术因素,在那个强调“政治挂帅”的年代,他选择留在高校继续教学与研究,主动远离可能存在的体制纷扰。 这一抉择,既体现了一名学者对理想的执着,也展现了他在时代洪流中保持的清醒。 遗憾的是束星北后来命运多舛,在政治运动中,他因直言被划为“右派”,被迫离开讲台与实验室,下放参加劳动改造,尽管处境艰难,他依然坚持钻研物理学,不曾放弃学术思考,直到1983年去世,他始终保持着一位科学家的初心与气节。 回望这段往事束星北的形象依然鲜明,他不是随波逐流者,而是一位坚守科学本真的知识分子。 网友们敬佩不已: “束星北真是硬骨头!现在缺的就是这种敢说真话、有风骨的科学家,光会点头的学者太多了。” “有点偏激了,国家刚成立需要统筹兼顾,全放科学家可能反而运转不起来。不过郭沫若确实不适合当院长。” “看得难受……那个年代多少人才就这么被耽误了,要是他去了中科院,会不会有更多成果?历史没有如果啊。” “说到底还是科学独立性的问题,现在也存在啊,申请项目、评院士,哪个离得开人情和行政因素?” “佩服他的坚持!搞科研确实需要纯粹,但现在很多人忙着发论文、争经费,早就忘了初心。” “李政道居然是他学生?这说明他真有水平!不过性格太直真的吃亏,你看后来被打成右派太惨了。” 如果你是科学家,愿意坚持纯粹学术理想,还是配合大局做“服务型科研”? 官方信源:中国科学院院史档案馆