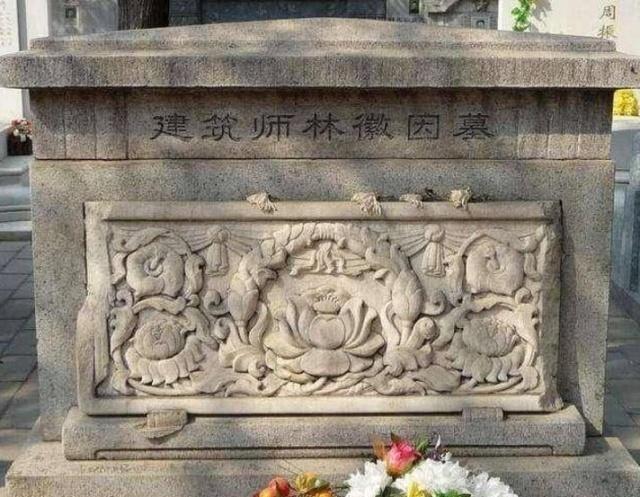

1969年37岁梁从诫被下放江西,妻子周如枚立刻提离婚,还给儿子改名换姓,不久后改嫁,12年后人们看到周如枚的下场,纷纷感慨:凉薄之人,终究没有好下场![无辜笑] 当年37岁的梁从诫背起行囊,踏上前往江西的列车,车窗外的风景渐行渐远,他不知道这一去会是多久。 他是梁启超的孙子,梁思成和林徽因的儿子,这样的家世在那个年代,既是荣耀也是负担,1950年他考入清华,后转入北大历史系,1954年毕业留校,次年与物理学家周培源的女儿周如枚结婚,两家门当户对,婚礼办得体面热闹。 婚后第二年儿子梁鉴出生,一家三口住在北大分配的房子里,日子虽然清苦但也安稳,周如枚在研究所工作,梁从诫在学校教书,周末带着儿子去颐和园散步,这样的生活持续了十多年。 但时代的洪流没有放过任何人,下放那年冬天,周如枚做了一个让所有人意外的决定——她提出离婚,把7岁的儿子改名周志兵,不久后嫁给了一位麻醉科医生,消息传开后,两家的亲友都震惊了,但没人敢多说什么。 梁从诫在江西的劳动营里得知这个消息,没有写信质问,也没有托人劝说,他只是继续每天挖土、挑水、种地,晚上在昏暗的灯光下读能找到的书,有人劝他想开些,他只是淡淡地说:“各人有各人的活法。” 1978年梁从诫回到北京,见到他的朋友都吓了一跳,头发白了大半,人也瘦了一圈,但他的眼神依然清澈,谈起未来的打算时甚至有些兴奋,他说想做点真正有意义的事,不想再把时间浪费在内耗上。 他把全部精力投入到学术研究和文化工作中,1984年参与创办中国文化书院,把梁启超、梁思成留下的文献资料整理出版,1994年创立“自然之友”,成为中国第一个正式注册的民间环保组织,他带着志愿者去考察濒危物种,去阻止破坏性开发,去推动环保立法。 那些年他特别忙,白天开会、调研、写报告,晚上回家还要整理资料到深夜,1982年他与方晶再婚,第二年女儿梁帆出生,新的家庭给了他温暖,但他很少提起过去的事。 让他欣慰的是,儿子梁鉴成年后主动改回了梁姓,父子见面时彼此都有些拘谨,但梁从诫没有责怪儿子当年的选择,他说:“你那时候还小,做不了主。”梁鉴后来投身文物保护工作,现在是中国文物学会常务理事,延续着梁家对文化的守护。 孙女梁周洋2007年去美国读书,回国后活跃在文化交流领域,2013年她获得上海国际名媛舞会“年度名媛”称号,媒体报道时特意提到她是梁启超的曾孙女,梁从诫看到新闻笑了,说:“孩子们有出息就好。” 周如枚在1980年因病去世,她去世后,有人说这是当年那个决定的报应,也有人说那个年代谁不是身不由己,换了谁都可能做出同样的选择,梁从诫听说后没有评论,只是在日记里写下一句话:“往事如烟,各安天命。” 从梁启超的变法维新,到梁思成的古建保护,再到梁从诫的环保事业,这个家族始终在为这片土地做着什么,他们经历过动荡,遭受过打击,但从未停止过思考和行动。 那段婚姻的结束,如今看来或许是个人选择,也或许是时代悲剧,周如枚选择了自保,梁从诫选择了沉默,没有谁比谁更高尚,也没有谁比谁更该被指责,他们都只是在命运的漩涡中挣扎求存的普通人。 网友们感慨万千: “要我说,那个年代的选择真的不能简单用对错评判,周如枚作为一个母亲,带着孩子选择改嫁,也许是为了给孩子找个安稳的成长环境。” “梁从诫先生真是有格局!被这样对待还能不发恶声,专心做环保事业,这才是真正的名门之后该有的气度。” “看到梁鉴后来改回本姓并且投身文物保护,真的很感动。血脉亲情是割不断的,他最终选择了传承家族的使命。” “周如枚47岁就去世确实令人唏嘘,但说是报应就太过分了,那是个特殊的年代,每个人都在艰难求生。” “梁家真是满门英才!从梁启超、梁思成到梁从诫,再到现在的梁周洋,每一代人都这么出色,家庭教育太重要了。” “说实话,我更好奇周如枚后来的生活,她嫁给谢荣后过得怎么样?为什么这么早就去世了?这其中应该还有不为人知的故事。” “在那个年代,划清界限是常见的选择,周如枚的做法虽然绝情,但可能也是为了保护孩子。不能单从道德层面批判她。” “梁从诫的第二次婚姻很幸福,女儿也很有出息,这说明好人终究会有好报,用实力说话比什么都强。” 如果在那个特殊年代,您必须要在保全家庭和保全孩子之间做出选择,您会觉得怎么做才是真正对孩子负责? 官方信源:人民网