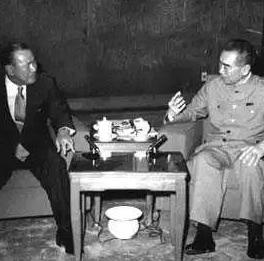

1972年田中角荣在访华之前,特地向尼克松询问中国之行需要注意什么,尼克松答道:“千万不要和周恩来在晚上谈判”。[无辜笑] 9月25日傍晚田中角荣的专机降落在北京机场,这位刚上任两个月的日本首相心里清楚,这趟访问的难度远超预期。 两个月前在夏威夷,他曾向尼克松打听访华心得,尼克松提到了一个细节,二月访华期间,他和周恩来的会谈常常从下午开始,一直持续到深夜,那位已经74岁的中国总理始终保持着清醒的头脑,对每个议题都记得清清楚楚,美方团队后来私下承认,长时间谈判中最先感到疲惫的往往是他们自己。 田中当然明白这次访问的紧迫性,尼克松二月访华的消息传来时,日本政界一片震动,作为美国盟友,日本事先竟毫不知情,更尴尬的是日本和台湾当局保持着外交关系,而美国已经迈出了接触北京的步伐。 欢迎宴会在人民大会堂举行,田中致辞时用了一个词,“添了麻烦”。他说日本过去的行为给中国“添了麻烦”,试图用这种轻巧的措辞绕过沉重的历史。 周恩来接过话筒时,语气平和但立场清晰,他说,“麻烦”这个词一般用来形容给别人添了不便,比如借东西忘了还,但日本军队在中国犯下的罪行,造成的是数千万人的伤亡和无法估量的破坏,这不是“麻烦”两个字能概括的。 全场安静了几秒,田中的表情有些僵硬,但周恩来没有继续追究,而是话锋一转,谈起了中日两国人民的传统友谊和未来合作,这种分寸感恰到好处,既让日方明白原则不容回避,又没有把气氛搞僵。 真正的较量在谈判桌上,台湾问题是最大的障碍,中方的要求很明确:日本必须承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府,断绝与台湾的官方关系。 日方代表团起初想拖延,他们提出,日本是法治国家,终止与台湾的条约需要走国内法律程序,恐怕需要时间,这套说辞在周恩来面前行不通,他直接指出,日本政府完全有权决定与谁建交,法律程序只是技术问题,不能成为政治决断的借口。 谈判进行了三天,据日方代表回忆,每天的会谈都从下午持续到深夜,有时甚至到凌晨,周恩来对每个条款的用词都极为较真,比如关于台湾,日方想用“理解”中方立场,周恩来坚持要用“理解和尊重”,他解释说,“理解”只是知道你的想法,“尊重”才表明不会采取对立行动。 这些看似琐碎的细节,实际上关系到日后执行时能否打擦边球,周恩来的坚持不是为了面子,而是要堵住所有可能的漏洞。 9月29日上午《中日联合声明》正式签署,日本承认中华人民共和国政府,声明充分理解和尊重中国关于台湾问题的立场,宣布终止与台湾的外交关系。 消息传出后,台北方面宣布与日本断交,东京的台湾“大使馆”降下了旗帜,这标志着一个时代的结束,战后延续二十多年的、由美国主导的东亚冷战格局出现了第一道裂缝。 建交当年中日贸易额就突破了10亿美元,到1973年日本超过香港成为中国第一大贸易伙伴,大批日本企业涌入中国市场,技术合作项目接连启动,这种经济联系一直持续到今天。 田中角荣后来因金钱丑闻下台,但推动中日建交始终被视为他政治生涯的高光时刻,周恩来则在1976年初去世,没能看到中日关系在随后几十年的曲折发展。 这种务实又坚韧的风格,或许正是那个特殊年代中国外交最大的资产,它既不是简单的强硬,也不是一味的妥协,而是在清楚自己底线的前提下,用耐心和智慧去寻找双方都能接受的方案。 网友们感慨万千: “周总理的谈判智慧真是天花板级别的!难怪尼克松都要专门提醒别在晚上和他谈,这得多大心理阴影啊。” “现在看1972年的中日建交真是神来之笔,既坚持了原则又灵活应变,给中国打开了新局面。” “田中那句'添了麻烦'确实离谱,战争罪行怎么能轻描淡写?周总理当场怼得漂亮!” “听说当时谈判连续36小时没休息,周总理还保持思维清晰,这体力现在外交官都得跪着学。” “其实日本当时压力很大,美国突然访华搞得他们很被动,不过田中能果断推动建交确实有魄力。” “最绝的是台湾问题的处理,既让日本承认一个中国,又给了他们台阶下,这才是外交艺术。” 如果周总理用今天的外交方式处理中日关系,你觉得哪些做法最值得当代外交官学习? 官方信源:中国外交部档案馆《中日联合声明》原始文本